【骆扬】试论春秋笔法及其历史书写中的客观性

在《春秋》的书写中,史官并非不注重历史记录的客观真实性,但他们试图通过凸显自身主体性的方式更好地展示心中的历史之真。这种主观意识来源并受限于客观存在的历史传统,其背后体现了时代的客观合理性。所以,春秋笔法是一种书写客观历史之真的特殊总结。

【孙海燕】杨慈湖对儒家圣人的禅学化诠释及其因缘

宋儒杨慈湖具有浓郁禅学化色彩的圣人观,与先秦儒学的圣人观形成了巨大反差。此禅学化倾向,与宋明理学“援禅入儒”的思想文化大背景,尤其与当时心学一脉的“圣人可学”“以觉训仁”“静坐体悟”“六经注我”等学思风尚息息相关。

【朱承】天下归仁:孔子的公共性思想

公共性是孔子哲学思想的一个重要指向。“仁爱”是孔子公共性思想的核心,“仁”既是个体内心存有也是其在公共交往、政治活动中所需要贯彻到底的原则。在“仁”的原则主导下,为政者以德性与德行谨慎地运用公共权力并为公众谋取福利,人们在公共生活中恪守“礼”的准则,并将其具体到各种生活场景中,以之交往朋友、居处乡里和参与政治。

【陈景良】探赜索隐,尽显中华法理之妙——读黄源盛著《汉唐法制与儒家传统》

黄源盛先生著《汉唐法制与儒家传统》的主题,正是“传统源自经典,经典彰显法理”。该书用细腻的笔触、缜密的运思、典雅的文字向读者展示了中华法理不同于以往认知的另一面向,即以法作为客观标准,画一社会行为、追求公平正义。这背后,则是中华法理之治道、法意与规范的有机统一。

【乐爱国】论朱熹“利者,人情之所欲”的内涵——兼与胡安国“利者,人欲之私”之比较

朱熹多讲义与利的相互联系,继承程颐讲“君子未尝不欲利”、“仁义未尝不利”,讲“利不是不好”,不仅没有完全否定利,而且包含了对于利的一定程度的肯定。遗憾的是,朱熹门人后学将朱熹所言与胡安国所言“义者,天理之公;利者,人欲之私”相混淆,强调义与利的相互对立,实际上误读了朱熹的思想,掩盖了其中对于利的肯定。

【张新国】陆九渊心学的体用论

统观陆王心学的体系,在体用思想上,应当说都是体用兼举的,两个体用论的具体意义也是有差别的。陆九渊以好善恶恶、好仁恶不仁即传统儒家的“好恶”观念来诠释“心之用”的思想,对后来王阳明用良知之“是非”即先验性的道德判断来推进儒家“好恶”思想,进而建构其即体即用的心学学说有直接影响。

【龚晓康】“恶”之缘起、明觉与去除——以王阳明“四句教”为中心的考察

“四句教”对于“恶”之问题有着完整而清晰的阐明:心体无恶,表明“恶”为非本体性的存在;意动有恶,表明“恶”具有因缘和合的性质;良知知恶,表明“恶”能为主体所明觉;格物去恶,表明“恶”能为工夫所破除。其间涉及道德本体之确立、伦理责任之承担、自由意志之可能、道德行为之价值等问题。由此,王阳明不但构建起了融本体与工夫为一贯的修···

【赵婷】明清山东地方志中孟母教子故事的传承与弘扬

作为现存地方文献的大宗,明清山东地方志中多有关于这方面的记载。明清地方志记载了孟母教子的系列故事,还记载了古代皇帝对孟母的追谥,以及文人墨客对孟母的赞颂,民间女性对孟母教子的学习。从中可以看到,明清时代孟母教子故事在官府、文人墨客、民间等社会阶层中得到了广泛的传承与弘扬。

【陈来】《大学》的作者、文本争论与思想诠释

从今天来看,《大学》陈述的思想里面,应该最被突出的是它所讲的以忠恕为中心的儒家伦理。《大学》的明德思想和“明明德”的说法是我们今天强调提倡明德论的一个主要来源。因此,我们今天要更好的结合中国古代文化里面对明德的论述,进一步阐述阐扬《大学》里面的明德说法,让它为我们今天新时代的社会主义文化服务。

【范旭艳】从三教交涉视角论刘沅的“气”学结构

单一的理学,甚至儒学的视角,都不能把握刘沅思想的全貌,从理学发展的角度对刘沅思想作出的评价亦非公允。刘沅思想中有丰富的道教、佛教内容,从三教交涉的视角方可对此作出准确的定位与评价。本文从“气”学结构上,可看出刘沅和会三教,佛教、道教思想资源对儒家思想的影响,从中,可略窥蜀地玄而不虚的学风。

【张文江】试论中华文明的基础——从《周易·系辞下》第二章说起

第四纪更新世的喜马拉雅运动,塑造了中国大陆这块区域的地形特征,与欧亚大陆的其他区域(比如印度)就不同,与隔洋相对的美洲大陆也不同。这样特殊的地形地貌,对华夏文明的形成,以及它和周边区域的关系,有深的影响。

【褚叶儿】郑玄的六天说与阴阳五行

在《礼记》中,《月令》一篇经常被认为是阴阳书,出自阴阳家之手,这主要是因为《月令》一篇以阴阳五行作为其叙述的架构。作为先秦的一种公共思想资源,有阴阳五行思想不一定就是出自阴阳家之手,所以《月令》的作者问题仍有很大的讨论空间。不过可以肯定的是,《月令》确实是《礼记》四十九篇当中阴阳五行思想最浓厚的一篇。因此,本···

【马平安】奉儒教为救国救时之圭臬——郑观应对儒释道三教的诠释与整合

近代以来,列强军事、经济、文化、政治的强势入侵与渗透,逐渐打断了这一稳定的文化传承进程,保种保教成为国人一致的呐喊。郑观应探索救亡的办法,对儒释道三教加以诠释与整合,提出儒道同理、释道同理、三教合一不外一理等重要观点,站在当时历史的高度,提出了自己的革新主张。郑观应对传统三教的整合,不仅具有文化救亡的意义,对于今人振···

【吴亚楠】朱熹哲学中“自然”概念的内涵和角色

“自然”不仅是道家哲学的重要术语,也是包括朱子在内的儒家哲学的重要术语。在朱熹看来,“自然”是指没有人欲掺杂或造作的,天理本体完全实现自己或者被实现的状态。

【张美宏】养欲与成圣——荀子论人的实现

基于理想生存秩序的营建,荀子提出自觉“礼义”“师法”对人而言是一种必须。通过“礼义”“师法”的导引,不仅使“欲”的满足有了相应保障,还使人在生存向度上避免了因“逐欲”而导致的没落。在生存筹划方面,人可以通过自我立法结成强大的伦序共同体,使其作为类的胜出成为可能。人“最为天下贵”,这意味着人不可沉沦于普通之物,而是应该有更高···

【陈乔见】王阳明批评朱子“外心以求理”的得与失

阳明的批评虽然击中朱子学的要害但却并非完全相应。朱子的格物说颇为强调对外在物理的认知与节目时变的讲问商量。阳明强调廓清良知为头脑工夫,对外在物理与知识难免有所忽视。实际上,在日常生活的一些情形中,缺乏相应的物理知识,徒致良知亦无法实现知行合一。就此而言,朱子格物说自有其不可替代的意义。

【张郁乎】朱光潜美学思想的儒家维度

意大利汉学家马利奥·沙巴蒂尼(MarioSabattini)在《朱光潜的〈文艺心理学〉中的克罗齐主义》(1970)中,批评朱光潜移克罗齐美学之花接中国道家传统之木,混淆了道家的直觉与克罗齐的直觉。

【吴飞】董仲舒的五行说与中和论

在董仲舒的《春秋繁露》中,春秋学的文字与阴阳五行的文字大致上各占一半,这是一个非常值得关注的现象。余治平先生的《唯天为大》与《董子春秋义法辞考论》两书分别论述这两个方面,对此后的研究有非常重要的影响。而笔者以为,对阴阳五行体系之义理的综合,是董仲舒学说的哲学基础,虽已有不少研究,仍有必要深入其中,特别是其中的···

【曾亦】“亲尽宜毁”与“宗不复毁” ——论汉儒关于宗庙迭毁争论中的亲亲与尊尊问题

儒家关于礼乐制度的建构,通常兼顾亲亲与尊尊两方面的原则。自汉以后,随着儒家独尊地位的逐步确立,儒臣们将此原则落实到宗庙建构的具体实践层面:一方面,汉初遍祀群庙的做法以及元帝以后“亲尽宜毁”共识的贯彻,体现了亲亲的原则;另一方面,儒臣基于尊尊的原则而普遍赞同礼家“祖有功而宗有德”的说法,尤其到了贡禹、刘歆那里,更是···

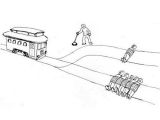

【方旭东】儒家对人工智能伦理的一个可能贡献——经由博斯特罗姆而思

博斯特罗姆关于“工具趋同论”以及人工智能设计的“恶性失败”等理论具有深刻的洞见,为我们思考人工智能伦理提供了一个良好的起点。用博斯特罗姆的理论对最近的一个儒家机器人伦理版本进行检查,立刻就能发现后者存在的不足。在肯定博斯特罗姆的同时,本文也尝试用来自儒家经典《中庸》的“以人治人,改而止”命题去改善博斯特罗姆推荐的间···

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行