【阎云】北宋经学建构“治体”理论的逻辑进程

北宋经学建构“治体”理论的逻辑进程

作者:阎云

来源:《原道》第35辑,陈明、朱汉民主编,湖南大学出版社2019年1月出版

时间:孔子二五七零年岁次己亥二月二十日壬戌

耶稣2019年3月26日

(《二程集》,中华书局2004年出版)

内容提要:宋儒为复兴三代王道之治、重建本朝政治宪纲,在经学中以“先王之道”的内涵为切入点,展开对“治体”问题的探究。宋初诸儒逐渐意识到,要建构此“治平之理”的“治体”,需要先奠立“性命之理”的“道体”。

因而在探索王道政治的理论中,渐触及到天道性命之理的问题。荆公新学虽也建立内圣外王兼备的理论,但其道德性命之学驳杂不纯,因此其“治体”的建构也缺乏坚实基础。

直到二程发明“天理”奠立内圣的“道体”,讨论外王的“治体”才有依据可循。特别是其阐发“上顺天理,下应人心”“得天理之正,极人伦之至”“以纯王之心,行纯王之政”等学说,使得宋儒对“治体”的建构才得以初步完成。

北宋经学由探究“治体”转向奠立“道体”,再由“道体”发用出“治体”的进程,有着由“外王”转向“内圣”,再又转出新“外王”之曲折。

关键词:治体;经学;先王之道;王安石;二程

一、引言

宋代儒学复兴和政治建设密切相关。政治改革要求经学为之提供必要理论资源,以作为思想指导和施政宪纲。诸儒的经学研究,推动儒学思想和《六经》理论不断深化时,又为改革实践提供舆论准备和理论支持。同汉唐章句义疏之学相比,诸儒在治经思想和经学理论上有明显变化。

就具体情形而言,一是发明《周易》义理,在思想上为推行政治改革和重建王道之治寻求合理性;二是推阐《春秋》大义,探寻三代先王治天下之大法,建构宋代“治体”理论作为立国的最高政治宪纲;三是借鉴《周礼》中的典章制度,在实践层面为改革提供因时制宜的措施。

诸儒的经学研究,目标在于解决复兴王道政治的“治体”理论建构问题,而逐渐加深的对天道性命之学的探讨也是为此服务。卢国龙先生指出:北宋儒学从本质上讲是一种政治哲学,它所代表的时代精神,是对文明秩序及其最高的体现形式——政治制度,进行理性的批判和重建。

批判是追索文明秩序的合理性依据,所谓天道性命之理,即由此发畅;重建是探讨文明秩序、政治制度的合理模式,于是需要推阐“王道”,作为最高的政治宪纲,从而将师古与用今结合起来,使现实政治朝着合理模式的方向调整。[1]

(卢国龙)

梁涛先生也认为,北宋儒学复兴运动的主题有二:“一是阐发道德性命之学,以解决人生的价值和意义的问题;二是复兴三代礼乐王政,以重建人间秩序和政治宪纲。”[2]

特别是在儒学复兴高潮时期,经学的主要使命和内在动力,是推阐二帝三王之道的本质内涵,建构宋代复兴王道政治的“治体”理论,在理论上以先王列圣相传之道为宋制法,最大化地寻求政治改革和秩序重建的合法性。

因此,专言天道性命的内圣之学尚不占主流,并没有在对《六经》的阐发中深入展开。但随着儒学复兴的持续推进,诸儒逐渐意识到需要在理论层面建立解决“治体”问题的形而上学,以为重建王道政治和推行政治改革提供最高意义上合理性。

而实际上,诸儒在探究作为“治平之理”的“治体”过程中,也开始推阐作为“性命之理”的“道体”。因此,儒学复兴也逐渐从“外王”的建设转向对“内圣”的追求。在此过程中,宋儒面临的根本问题是:先王所传“圣人之道”本质内涵何在?

二、宋初诸儒:“明体达用”的困境

在北宋儒学复兴初期,诸儒将先王相传之道概括为“大中之道”。如孙复认为自尧、舜至夫子之道,是治天下经国家大中之道。其《春秋尊王发微》以为斯道之不行,“孔子作《春秋》专其笔削,损之益之以成大中之法”。[3]

例如隐公元年《春秋》书“元年,春,王正月”,孙复以为圣人之所以书法如此,是因为“其本既端,其始既正,然后以大中之法从而诛赏之”。[4]在孙复的《春秋》学中,他将“先王之道”的理论内涵和价值原则,总结为所谓“大中之法”,以此作为建构“治体”理论的思想资源。

弟子石介也认为“三王大中之道,置而不行”,只要“从三王大中之道”则三代之治可复。[5]但是,孙复和石介对此“大中之道”的讨论是粗疏的,其理论内涵缺失与含混,无法支撑其解决“治体”问题。

同时期的胡瑗,认为“大中之道”即所谓“皇极之道”。其《易》学以为大中之道,“积于内则为中庸之徳,施于外则为皇极之化”。[6]又在《尚书》学中,认为其内涵,即在于施政之“无偏无党,无反无侧”,又谓“皇极者,万事之所祖”,则有形而上的理论探讨倾向。[7]

(胡瑗)

胡瑗又将视角从政治触及到人性,由政事之用转向对五常道德和人性本体的思考:“夫王者,由五常之性取中而后行者也,刚则不暴,柔则不懦,贤则不过,愚者亦能及,推而使施诸天下,使天下之人莫不能由而行之者,圣人之中道也。”[8]

圣人能行此大中之道,首先在于得此仁、义、礼、智、信五常之“性”,由此性取中而行,因此后世重建三王之治,当从《六经》中求此五常之性而行之。

根据弟子刘彝“明体达用之学”[9]的阐发可见:君臣父子、仁义礼乐,乃大中之道之本体;而《六经》之文,即大中之道之制作;二帝三王之治,乃大中之道之发用。此体、用之分疏,揭示出大中之道“历世不可变者”的本体内涵,以君臣父子、仁义礼乐为复兴三王之道、建设王道政治的根本,触及到宋儒探寻本朝“治道”过程中所面临的“治体”问题。

而胡瑗弟子的孙觉,发挥师说,认为孔子作《春秋》之意在于指出:“为道而不至于三王者,皆苟道也;为学而不至于圣人者,皆苟学也。”[10]《春秋》乃是“王道之极致,圣人之成学”。

此论,明确分疏了三王之道和圣人之学的区别。三代之时大中之道可行,故体现于三代圣王之治;三代以降此道不行于世,只能退而藏诸《六经》;后世欲复王道之治,须从《六经》学至圣人之道而后可。

在此,建构“王道”与“圣学”的关系,指明后世行王道必从明圣学始。因为王道政治的重建与实现,须建立在遵循普遍的人性与道德基础之上。故在其经说中,王道政治和圣人道德本本属一体。

僖公四年召陵之盟,孙觉谓:“王道之行则无伯者,伯者虽盛皆。故明乎王道然后知伯者之小,论乎圣人然后知道徳之大也。”[11]

在此,胡瑗所论大中之道、皇极之道,在孙觉的理论中便演化为“王道”和“道德”两个层面,此与其师“明体达用”之学是一脉相承的,都体现了对“治体”的探讨由“外王”触及到“内圣”领域,深化了宋初以来经学探究“治体”问题的理论深度。

但不可否认的是,宋初诸儒阐发的先王大中之道,其内涵实际上是较为粗疏含混的,因为此时诸儒理论涵养的缺失,尚不足以支持此问题的解决。朱子论诸儒之学,认为“虽未能深于圣经,然观其推言治道,凛凛然可畏,终得圣人个意思”,[12]指出其在“治道”上虽有成效,但在“圣经”上犹有欠缺。

从刘彝对圣人之道的体、用分疏来看,是在“体”上犹有不足,而在“用”上有些功夫。胡瑗“明体达用”之学,实际上是“体”未甚明了,略有些“用”而已。孙复所论“大中之道”,虽在“用”上有些成绩,但在“体”上亦远远不够。

如引入宋儒所论“治体”和“道体”范畴,则诸儒在“性命之理”的“道体”上不足,限制了其在“治平之理”的“治体”问题的深入。因为此时期儒学复兴,已经逐渐由“外王”层面触及到了“内圣”层面。

所谓大中之道的理论内涵,于此“治体”的建构是含混而粗疏的,尚不足以为政治建设提供根本思想指导。宋初诸儒推阐王道政治的理论内涵,面临的“治体”问题得以真正解决,则尚需儒学“内圣外王”之道进一步发展,特别是“内圣”之学的彻底奠立。

如从儒学“内圣外王”的立场,来检讨此时期经学的发展,可以发现:处于儒学复兴的北宋初期,经学更多地表现出“外王”层面的诉求。诸儒所总结和建构的先王“大中之道”,最直接目的在于为复兴王道政治、重建本朝“治体”提供理论依据。

但是,随着理论探讨深入和政治改革受挫,诸儒治经逐渐加深对道德性命形而上学的探讨,发现要解决“外王”层面的理论困境,就不得不去先去奠立“内圣”层面的天道性命之学。

就这样,经学研究层层转向对内圣的探讨,逐渐触及到圣人之道的“道之体”问题。基于此种立场而言,宋初诸儒在复兴三代王道之治、重建宋代政治秩序中,需要解决的关键性理论问题,始终没有得到根本的解决——就圣人之道的本体而言,即所谓“道体”的问题,就三王之治的理论而言,则表现为“治体”的问题。

这种为解决“外王”困境而转向对“内圣”的追求,是此时期经学发展的主要使命和内在动力。宋初诸儒的主要贡献,在于继承儒家道统,启发二程道学。实际上,从北宋经学演进历史来看,宋儒建构“治体”理论的初步完成,实有赖于二程先生的诞生。

三、荆公新学:“内圣外王”的缺憾

在政治改革中,王安石也基于“大中之道”的内涵,来建构其“治体”理论。他认为尧、舜“其道大中至正”,[13]“中所以本道之体”。[14]

在《洪范传》中对皇极之道作了阐发,谓“建用皇极”为“立之以天下之中”,“皇,君也;极,中也。言君建其有中,则万物得其所,故能集五福以敷锡其庶民也”,“庶民以君为中,君保中,则民与之也”,“君中则民人中也。庶民无淫朋,人无比徳者,惟君为中而已”,以为“皇极者,君与臣民共由之者也”。[15]

其《尚书新义》阐发皇极之道,谓:“有极之所在,吾安所取正?取正于天而已。我取正于天,则民取正于我。道之本出于天,其在我为徳;皇极,我与庶民所同然也,故我训于帝,则民训于我矣。”[16]

但其论述重点仅仅落实在人君行之、庶民由之。而此尧、舜先王所传“大中之道”的根本内涵为何呢?

对王安石而言,其建立的“内圣外王”学说,是对“先王之道”的理论性概括。他重视内圣之学,有“内圣”和“外王”兼备的意识,劝谕皇帝法尧、舜而不法太宗。并且认为对天道性命的内圣之学的探讨,是政治改革中必须面对的理论问题。

因此,他把治体的建构融合在其内圣外王之道中,建立“道德性命”的“内圣”之学和以“新法”为代表的“外王”之学,来续接先王大中之道。如他吸取老庄、释氏之说奠立其“道德性命”的基础,以《周官新义》为代表的经学研究进行制度层面的设计。

虽然宋初诸儒所论大中之道,也试图对内圣的道体进行探索,但是并没有完全建立内圣和外王的联系,而王安石的重要贡献是,“强调‘外王’必须具备‘内圣’的精神基础”,内圣外王必须互为表里而实现“治道合一”。

因此,历经荆公新学,“儒家思想的重点从前期的‘外王’向往转入后期的‘外王’与‘内圣’并重的阶段”。[17]

王安石的内圣外王之道,包括道德性命的“内圣”和礼乐刑政的“外王”两个层面。其道德性命的内圣之学,如《䖍州学记》中谓“先王所谓道德者,性命之理而已”,“先王之道德,出于性命之理,而性命之理,出于人心”;[18]《易象论解》以为先王“将使人无失其性命之情也,欲不失其性命之情,则亦不违其性命之理而已”。[19]

《诗经新义》主张“天地万物性命之理”。[20]《洪范传》主张“通天下之志,在穷理;同天下之徳,在尽性”。[21]可见,其对先王之道的探讨,也深入到性命道德层面。不仅奠立道德性命的内圣之学,以试图贯通内圣和外王建构儒家“治体”的理论。

其《周礼新义》论“礼之道”,以为只有先“外作器,以通神明之德;内作德,以正性命之情”,最后才能实现“相王之大礼,而摄其事;赞王之大事,而颁其政”。[22]

《诗经新义》又谓:“皇,有道之君也;王,有业之君也。皇之多士,则有道之士也;王之国。则有业之国也。以有道之士佐有业之国,则其兴也,莫之能御矣。”[23]王氏之说虽有穿凿之嫌,但“穿凿”的本身就体现他的治体理论建构。

但是,其内圣之学,假借于释氏、老庄,驳杂不纯,穿凿支离,所以不能洞彻本原,窥见道体,因此道学一个目标即是“去新学之支离”。

其所谓“尽人道,谓之仁;尽天道,谓之圣”,“尧行天道以治人,舜行人道以事天”,被程子批评,以为道未始有天人之别,以天人为二则非道也,[24]王安石是对塔谈道,而不识道字,说道时已与道离。

(《王安石全集》,复旦大学出版社2016年出版)

晚年著《字说》,更将性命之理拘泥于文字,故程子批评“介父之学,大抵支离”,“要先整顿介甫之学”。[25]杨时作《三经义辨》,批评其谓“利者,阴也,阴当隐伏;义者,阳也,阳当宣著”,“虽名为义,其实为利”;又以为其云“天使我有是之谓命,命之在我之谓性”,则是未知性命之理,盖“性、命初无二理,第所由之者异耳”。[26]

弟子陈渊批评其“于道之大原”无一不差,不识“仁”“诚”“性”,于圣学本体“皆暗其原”,如以爱为仁,谓“中庸所以接人,高明所以处己”,于性则时善恶混言,时无善无恶。[27]

王居正《辩学》批评其“非圣人,灭天道,诋诬孔、孟,宗尚佛、老”。[28]胡安国指责其“高明所以处已,中庸所以接物,本末上下,析为二途”。[29]胡寅谓“荆舒则取佛老之似以乱孔孟之真,用仁义之名以济申商之实”。[30]

而之后的朱子,则认为其内圣之学“见道理不透彻”。[31]因此,“惩荆舒而主伊洛”,[32]不能仅从政治上去理解,乃是儒学自身发展逻辑的体现。

再次,他的“内圣”须要在“外王”上体现,才能见分晓。王安石将天道性命局限于礼乐刑政的制度层面,认为性命之理必须体现在典章制度,“其度数在乎俎豆、钟鼓、管弦之间”。[33]最终结果却是,“惟道之在政事”。[34]

他还谓:“正己而不期于正物则无义,正己而必期于正物则无命。”[35]如此,“内圣”之学只有落实在具体政治实践上,“性命之理”才能体现出其价值。换言之,先王所传“大中之道”,首先要体现于经世致用的治平事业,而性命道德的修养反是居后和其次。

如此过分强调政治对于道德的意义,将“内圣”和“外王”本末倒置,显得有舍本逐末的倾向。故他一旦政治上失势,学术即颠倒乖离,以至沉溺释氏。[36]程颢批评云:“必有《关雎》、《麟趾》之意,然后可行《周官》之法度。”[37]

杨时以为:“则致今日之祸者,实安石有以启之也。”[38]胡安国表彰程颐之学,谓其“知体用之一源”,“知圣人之大用”,实际上是驳荆公新学体用分离。胡寅以为其行事非孔孟之学,故有“荆舒祸本”之论。

张栻谓圣人讲学有“先后次第”,而王安石“不然只是冥行而已”,批评曰:“介甫之学,乃是祖虚无而害实用者,伊、洛诸君子盖欲深救兹弊也。”[39]陆九渊谓其“未得其正,而才宏志笃,适足以败天下”。[40]

朱子认为其“出入于老佛之间,其政事欲与尧舜三代争衡”,“本原不正,义理不明”,[41]终至于启狄乱华、率兽食人,需要对国家南渡担负责任。所以,高宗所谓“安石之学,杂以伯道”,并非一句政治上空洞的说辞,而是道学思想通过权力的一种集体表达。

王安石吸收佛、老“道体大全观念”,吸取黄老派的内圣外王理想,讲求“天与道合而为一”,“莫不由是而之焉者,道也”,[42]执行“九变而赏罚可言”的政治程序,建构起天道性命与礼乐刑政相贯通的儒家政治宪纲,“将道家的形上理论与儒家政治实践相结合,阐明天道以建立政治宪纲,建构儒家的政治哲学”,

“主要是为儒家的礼乐刑政提供形而上依据,而没有或无法为儒家的仁学奠定理论根基”,并且,由自然之道衍生出“任理而不任情”的严苛路线,并将礼乐刑政的建构以及“九变而赏罚可言也”的权力运作作为政治的主要内容,仍主要是“孔荀之制”而不符合“孔孟之道”。[43]

所谓道德是自然天道,性命是自然人性,主要落实于礼乐刑政,解决制度层面的“外王”问题,但此“外王”的建构缺乏坚实的“内圣”之学予以支撑。可见,基于道学的立场,王安石并没在“内圣”上完成“道体”的真正奠立,因此也未能真正将“外王”建立在坚实的“内圣”基础上。

所以,他在现实的施政则常入法家者流。换言之,“治体”的建构不本之于“道体”的奠立,“治体”也无法发育为实际可行的“治道”,有效地参与宋代政治改革和秩序重建。但是荆公新学的内圣外王之道,超越了宋初诸儒,而也有待于被道学家所超越。

四、二程:“道体”的奠立与“治体”的建构

北宋儒学发展到二程,重心已由经学转向道学,虽然“从‘治道’转入‘理学’也就是从‘外王’转入‘内圣’”,[44]但“二程宣讲‘道学’,并未脱离其早年主张政治变革的基本立场,其所以‘明道’,根本目的正在于探寻一条政治变革之路,明道与变革,是一种理本与事实的关系”。[45]

只是新学法先王之政在于“当法其意而己”,[46]重在变通以有所实际作为,而道学则从涵养人君德性,学以至圣人之道而实现王道之治。因此,道学对“治体”的讨论明显不同,这仍可以从对所谓“大中之道”的论述来考察。

皇祐二年,程颐曰:“臣所学者,天下大中之道也。圣人性之为圣人,贤者由之为贤者,尧、舜用之为尧、舜,仲尼述之为仲尼。其为道也至大,其行之也至易,三代以上,莫不由之。自秦而下,衰而不振;魏、晋之属,去之远甚;汉、唐小康,行之不醇。自古学之者众矣,而考其得者盖寡焉。”[47]

此论明显与胡瑗、孙复、石介等一脉相承,固然是旧调重弹。但他又谓:“中者,只是不偏,偏则不是中。庸只是常。犹言中者是大中也,庸者是定理也。定理者,天下不易之理也,是经也。”[48]

此论揭示了二帝三王、孔子列圣相传的“道体”,即是“天理”而已。“天理”就是“圣人之意”,所谓尧、舜、禹先王相传“大中之道”。

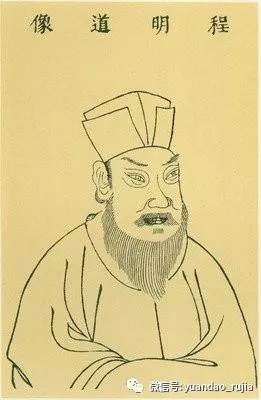

(程颢)

程颢又谓,“惟其天理之不可易,人所赖以生,非有古今之异,圣人之所必为者”,[49]指出了“天理”作为终极永恒的形而上“道体”属性。三代之制度有因时损益,但符合“天理”则是共同的,先王之道的根本内涵是一个“天理”,就是“质诸天地,考诸三王不易之理”。[50]

正因为“天理具备,元无欠少,不为尧存,不为桀亡”,[51]所以圣人相传“大中之道”可能有兴衰,区别在于能否在政治中践行。故云:“先王制其本者,天理也;后人流于末者,人欲也。损之义,损人欲以复天理而已。”[52]

三代王道之治,本是顺天理而行;三代以下不能顺天理,是“私意妄为”而“以智力持世”。有私意即是不顺天理,而夹杂人欲,智力亦是以有势无理的状态,皆非先王之道。由此,天理和人欲的区别,是王道和霸道的区别的根本。此正所谓:“三代之治,顺理者也;两汉以下,皆把持天下者也。”[53]

从天理人欲之辨来分判王霸,区别三王之道与三代以下,是二程对宋代政治理论最大的贡献。因此,宋儒要复三王之道,最重要在于穷理,明辨天理和人欲之别,得天理之全,顺此天理而治天下。

所以,严辨天理人欲,是识得“治体”的根本,讲明“道体”才能论及“治体”。既然三代圣人之道即是“天理”的“道体”,那么要复兴三代之治须讲明“道体”即可。如此,便指明了一个复兴王道、接续道统的途径:格物穷理,成就大儒,所谓“王道与儒道同,皆通贯天地,学纯则纯王纯儒也”。[54]

二程以《四书》阐明性命道德的“内圣”之学,以《周易》、《春秋》推明经世致用的“外王”之学,起点在于内圣,而归宿在外王,由“内圣”而实现“外王”。与荆公新学不同之处在于,作为“道体”的天理先于万物与人心而存在,同时又分殊于万物与人心之中,成为“人情”与“物理”。

进学的次第在于“识仁”“穷理”,成就人性和道德,而后上达天理,最后才展开治平之事,是先奠立“内圣”之学,再展开“外王”之学。

政治实践并非学术的唯一落实,格物穷理和涵养持敬才是根本,[55]是“把以性命问题为中心的格物致知放在学问的起点,以治国平天下为最终的结果”,[56]斯“道”只有先落实于性命道德,才能流行发用于经世事业。

在政治实践中注重君臣的道德修养,超越荆公新学单纯强调制度变革的模式。将治道的探索由礼乐刑政转向天理人性,使得“治体”建立于道德性命之上,建构了“基于内圣而外王的政治理念”,[57]为转出“外王”之学的理论基础。

先奠立“天理”的“内圣”基础,才能建构“外王”的“治体”理论,“多出了一层‘内圣’的曲折”。[58]那么“内圣”如何通过政治实践转出“外王”,天理以何种“治体”形态落实到宋代政治实践上来呢?

就经学而言,二程将奠立圣人之道的“道体”,作为治经的首要目的和任务。以为治经在于求“圣人之道”和“通经致用”:“经所以载道也,诵其言辞、解其训诂而不及道,乃无用之糟粕耳。”[59]

而穷经将以致用,需要“达于政事专对之间”。[60]由经以求道,须先识义理。此所求之道,则是“天理”;所谓致用,则是建立宋代的王道政治。经学从宋初诸儒发展到二程,天道性命“道体”最终奠立,为讨论“治体”问题提供了必要理论基础。

在奠立“天理”的道体后,程颐认为《易》“将以顺性命之理,通幽明之故,尽事物之情,而示开物成务之道也”,此“性命之理”是“开物成务”的理论前提。其又谓:“至微者,理也;至著者,象也。体用一源,显微无间。”[61]

理者,其体也;象者,其用也。开物成务,建设王道政治,不仅要从“天理”的道体上发育,也需要“道体”和政治在实践中无疏隔和偏差。“体”和“用”是没有间隔的。

王安石“由是而之焉”、“任理不任情”的理论,忽视对“人情物理”的关注,容易流于法家霸道之流。此论,纠正了荆公新学的偏差,对重建治体有指导意义。

(程颐)

程颐又谓“天下之理一也,涂虽殊而其归则同,虑虽百而其致则一”,[62]发挥理一分殊之旨,天理最终要分殊于“物理”和“人情”之中。其在《易传》中倡导“顺理而治”的政治思想,主张“随时之宜,顺理而行”,“上顺天理,下应人心”,“因时而处宜,随事而顺理”,唯有“顺理则合民心,而民顺从矣”。[63]

通过阐发此顺理而治的思想,以建构宋代“治体”的理论体系。这是对重建三代王道政治的理论探索,是针对政治改革提出的思想指导大纲。不仅如此,他还试图在《易》学中建立“君臣共治天下”的政治架构。

王安石废《春秋》,招致二程等诸儒的反对。程颢虽无专书,“至论王霸之际,深明天理、人欲之分,欲人君以尧、舜为法,若桓、文、管仲之事,义所不由”,深得《春秋》之旨。[64]

程颐则主张“穷理之要”、“经世大法”,以“天理”统摄儒家“内圣”和“外王”之道。程门治此经“尊王贱霸、内中国外夷狄、即事明纲常以着人君之用,则一而已”。[65]

特别是程颐,于圣人作经本意,倡明“王道”之旨,以为“圣人以王道作经”,为后世垂“治法”,《春秋》“以尊周为本”,乃“百王不易之大法”。宋代要复三代王道之治,则需要“四三王而立制”,“得其意而法其用,则三代可复也”。[66]

桓公四年,天王使宰渠伯纠来聘,程颐云“天理灭矣,人道无矣”,“人理既灭,天运乖矣”。[67]此“天理”的道体,如何下贯到“人理”,成为人间推行的“治道”呢?这需要“王道”的保障来实现。

程颐以为,“天时备则岁功成,王道存则人理立”,[68]有意地建构“天理——王道——人理”的联系。王道不行于世,圣人作《春秋》以任“绥猷修道”之责,[69]代天理物而行之,故“王与天同大,而人道立矣”。[70]

隐公元年宰咺归賵,程颐云:“王者奉若天道,故称天王,其命曰天命,其讨曰天讨。尽此道者,王道也。后世以智力把持天下者,霸道也。”[71]此天道,即所谓天理也,故“王道”是天理的具体落实。

后胡安国、张栻发挥此旨,以为圣人作《春秋》“遏人欲于横流,存天理于既灭”、[72]“继天心而立人极”。[73]

程颐在经学中阐发“上顺天理,下应人心”、“继天心而立人极”之说,因此在政治实践中,从天理的分殊而言,天理落实到具体的人伦,所以就有“得天理之正,极人伦之至”之论;从人心禀得天理而言,再由此心推广为仁政的政治实践,便有“以纯王之心,行纯王之政”之论。[74]

无论怎样,都要从格物穷理、正心诚意以涵养君德出发。尧、舜、禹等先王所传之“道心”即是天理,因此,辨析“道心”和“人心”,劝谕人君穷尽天理,完全禀得此“道心”,则圣人之道可传,先王之政可复。

故其又谓“治天下者,必先立其志”,“以尧舜之心自任,然后为能充其道”,[75]并在心性上建立修养功夫,主张养成德性,接续圣人之道,方能行王者之政。

二程以为治道“从本而言,惟从格君心之非、正心以正朝廷,正朝廷以正百官”,[76]提出“正心以正身,正身以正家,正家以正朝廷百官,至于天下”[77]的治体理论,最终落实在“正心诚意”、“格君心之非”之上。

如此,以“道体”阐发经义,以经义进讲经筵,以经筵促成圣学,以圣学养成君德,“天下治乱系宰相,君德成就责经筵”,[78]从而建构本朝的“治体”,形成“治道”和“家法”,最终建立宋代政治宪纲和立国大法。盖宋儒以为“我朝以学为家法”,而“伊川经筵之说,其古今圣贤之根本”。[79]

自二程发明天理,有关“治体”的讨论才有本源可言。不仅改变了宋初诸儒对圣人之道模糊而含混的看法,在理论上将胡瑗“明体达用”之“体”建立了起来,也弥補了王安石内圣外王之道的缺憾。

使得“儒家先圣千载心传的‘道’始真正奠定于‘天理’之上”,[80]最终确立了“天理”作为三王之道的“道体”的本体意义,为解决实现先王之治的“治体”问题奠立了基础。

二程所阐发的以“天理”为本体,“体用一源,显微无间”的道德性命之学,“得天理之正,极人伦之至”、“以纯王之心,行纯王之政”的治体理论,统摄了儒学“内圣”与“外王”,代表了北宋儒家“内圣外王之道”的最高成就。

使得经学从“以章句训诂为能穷遗经,以仪章度数为能尽儒术”,[81]“言学而莫适其序,言治而不本于学,言道徳性命而流入于虚诞”,[82]发展到“五伯功利之习无以乱其正,异端空虚之说无以申其诬,求道者有其序,而言治者有所本”,[83]最终实现了“论学必以达天德为本,论治必以行王道为宗,有天德而后可以语王道,天人内外一以贯之,无殊辙也”。[84]

这种从探究“治体”转向奠立“道体”,再由此“道体”而发育出“治体”理论,实际上批判和改造了汉唐经学的旧有体系,建立了宋儒经学“内圣外王”、“体用一源”、“理一分殊”的学术范式,既指导了王道政治的建设实践,也推进了儒学思想的理论深度。

五、结论

宋初要建立重建三王之治的“治道”,必须先要解决“治平之理”,即政治建设中“治体”问题;而要探寻“治体”的理论,必须先奠立“道体”的本源,为治道建设提供最高合理性和理论指导。

北宋诸儒藉助经学探索“治体”理论,无论是宋初诸儒的“皇极之道”“明体达用”之学,还是荆公新学的“性命之理”“内圣外王”之道的理论,宋儒对治体的探寻始终没有实现。

只有到二程发明“天理”奠立道体,讨论“治体”才有本源可言,才在合乎儒学内在义理的逻辑下展开。朱子谓:“国初人便已崇礼义,尊经术,欲复二帝三代,已自胜如唐人,但说未透在。直至二程出,此理始说得透。”[85]

(朱熹)

通过“天理”的形而上学来把握政治合理性,成为宋儒理解“治道”的根本原则,在更高层次体贴“三代之治”的含义,明显超越了宋初诸儒和荆公新学。因此,二程的“天理”论,使得传统儒家的政治哲学最终完成了逻辑化过程。[86]

二程奠立天理的“道体”,为经学探究“治体”问题提供了理论基础。正是因为在本体上发明天理,建立了以天道性命为基础的内圣外王合一的学说,因此讨论治体问题也有了逻辑起点。

道学在对新学的批判和超越过程中,奠立了一个重要原则:“治体”问题的合乎理性解决,必须以“道体”的奠基为前提,只有先解决“道体”的问题,才能解决“治体”的问题。

换言之,“外王”的成就必须以“内圣”的实现,为基本前提和出发点。只有这样,“推言治道”才具有最高合理性来源,而符合先王列圣相传的“道统”和“治统”的。

这实际上是回答了宋初三先生的理论困境,整体上丰富了儒学“内圣外王”之道。通过对北宋诸儒“推言治道”的回顾,可见北宋经学的发展轨迹,是从“外王”转向“内圣”,在推阐“治体”的同时,逐渐转向对“道体”的探究。

而在二程发明“天理”统摄儒家内圣外王之学后,“道体”如何在经学中落实到具体的经义,又通过经义推阐出符合宋儒所需的“治体”,为复兴王道政治提供实际可行的理论指导,则又需后儒进一步努力。

此问题的解决,是整個宋代经学发展的基本使命和内在动力。因此,南宋经学所面临的任务,是需要在洛学建构内圣之学基础上,着重发展经世致用的“外王”之学,由“内圣”转出新的“外王”。

具体而言,在政治经验中反思学术的得失,让经学弥合“天理”和“政治”之间的疏隔,而发展出新的“治体”理论,作为本朝最高政治宪纲和立国大经大法,上接续二帝三王和孔孟不传之道统,下开宋代重建王道政治的新局面,使得“道统”和“治统”重归合一。从此角度展望南宋经学的发展,是一个必要而可能的维度。

注释:

[1]卢国龙:《宋儒微言:多元政治哲学的批判与重建》,华夏出版社2001年版,第2页。

[2]彭永捷主编:《中国政治哲学史》第2卷,中国人民大学出版社2017年版,第258页。

[3]孙复:《春秋尊王发微》,《摛藻堂四库全书荟要》第33册,第354页。

[4]孙复:《春秋尊王发微》,《摛藻堂四库全书荟要》第33册,第335页。

[5]石介:《徂徕石先生文集》,中华书局1984年版,第112页。

[6]胡瑗:《周易口义》,《摛藻堂四库全书荟要》第2册,第339页。

[7]胡瑗:《洪范口义》,《文渊阁四库全书》第54册,第455-456页。

[8]胡瑗:《洪范口义》,《文渊阁四库全书》第54册,第467页。

[9]黄宗羲:《宋元学案》,中华书局1986年版,第25页。

[10]孙觉:《孙氏春秋经解》,《文渊阁四库全书》第147册,第615-616页。

[11]孙觉:《孙氏春秋经解》,《文渊阁四库全书》第147册,第659页。

[12]黎靖德编:《朱子语类》,《朱子全书》,上海古籍出版社、安徽教育出版社2010年版,第2869页。

[13]《临川先生文集》,王水照编:《王安石全集》,复旦大学出版社2017年版,第1367页。

[14]《周礼新义》,《王安石全集》,复旦大学出版社2017年版,第339页。

[15]《临川先生文集》,《王安石全集》,复旦大学出版社2017年版,第1175-1186页。

[16]《尚书新义》,《王安石全集》,复旦大学出版社2017年版,第161页。

[17]余英时:《朱熹的历史世界:宋代士大夫政治文化的研究》,三联书店2011年版,第56-57页。

[18]《临川先生文集》,《王安石全集》,复旦大学出版社2017年版,第1447-1448页。

[19]《临川先生文集》,《王安石全集》,复旦大学出版社2017年版,第1194页。

[20]《诗经新义》,《王安石全集》,复旦大学出版社2017年版,第484页。

[21]《临川先生文集》,《王安石全集》,复旦大学出版社2017年版,第1182页。

[22]《周礼新义》,《王安石全集》,复旦大学出版社2017年版,第303页。

[23]《诗经新义》,《王安石全集》,复旦大学出版社2017年版,第625页。

[24]《二程集》,中华书局2004年版,第282页。

[25]《二程集》,中华书局2004年版,第28、38页。

[26]《杨时集》,中华书局2018年版,第336-337页。

[27]《宋史·陈渊传》,中华书局1977年版,第11630页。

[28]李心传:《建炎以来系年要录》,中华书局1988年版,第1449页。

[29]李心传:《道命录》,上海古籍出版社2017年版,第30页。

[30]真德秀:《西山读书记》,《文渊阁四库全书》第706册,第323页。

[31]《朱子语类》,《朱子全书》,上海古籍出版社、安徽教育出版社2010年版,第4036页。

[32]《王蘋集》,《文渊阁四库全书》第1136册,第80页。

[33]《临川先生文集》,《王安石全集》,第1447页。

[34]《周礼新义》,《王安石全集》,复旦大学出版社2017年版,第29页。

[35]《杨时集》,中华书局2018年版,中华书局2018年版,第29页。

[36]参见何俊:《南宋儒学建构》,上海人民出版社2013年版,第17-18页。

[37]《近思录》,《朱子全书》,上海古籍出版社、安徽教育出版社2010年版,第246页。

[38]《杨时集》,中华书局2018年版,第29-30页。

[39]《张栻集》,中华书局2015年版,第1049页。

[40]《陆九渊集》,中华书局1980年版,第177页。

[41]《朱子语类》,《朱子全书》,上海古籍出版社、安徽教育出版社2010年版,第1807页。

[42]《临川先生文集》,《王安石全集》,复旦大学出版社2017年版,第1210页。

[43]彭永捷主编:《中国政治哲学史》(第二卷),中国人民大学出版社2017年版,第262、256、272页。

[44]余英时:《朱熹的历史世界:宋代士大夫政治文化的研究》,三联书店2011年版,第407页。

[45]卢国龙:《宋儒微言:多元政治哲学的批判与重建》,华夏出版社2001年版,第325页。

[46]《临川先生文集》,《王安石全集》,复旦大学出版社2017年版,第750页。

[47]《二程集》,中华书局2004年版,第510-511页。

[48]《二程集》,中华书局2004年版,第160页。

[49]《二程集》,中华书局2004年版,第452页。

[50]《二程集》,中华书局2004年版,第38页。

[51]《二程集》,中华书局2004年版,第43页。

[52]《二程集》,中华书局2004年版,第907页。

[53]《二程集》,中华书局2004年版,第127页。

[54]《二程集》,中华书局2004年版,第411页。

[55]参见何俊:《南宋儒学建构》,上海人民出版社2013年版,第17页。

[56]土田健次郎:《道学之形成》,朱刚译,上海古籍出版社2010年版,第352页。

[57]姜海军:《二程经学思想研究》,北京师范大学出版社2016年版,第352页。

[58]余英时:《朱熹的历史世界:宋代士大夫政治文化的研究》,三联书店2011年版,第421页。

[59]《近思录》,《朱子全书》,上海古籍出版社、安徽教育出版社2010年版,第180页。

[60]《二程集》,中华书局2004年版,第71页。

[61]《二程集》,中华书局2004年版,第689页。

[62]《二程集》,中华书局2004年版,第858页。

[63]《二程集》,中华书局2004年版,第929、998、985、892页。

[64]李明复:《春秋集义》,《文渊阁四库全书》第155册,第180页。

[65]李明复:《春秋集义》,《文渊阁四库全书》第155册,第179页。

[66]《二程集》,中华书局2004年版,第1217、1125页。

[67]《二程集》,中华书局2004年版,第1103页。

[68]《二程集》,中华书局2004年版,第1201页。

[69]吕大圭:《吕氏春秋或问》,《文渊阁四库全书》第157册,第265页。

[70]《二程集》,中华书局2004年版,第1201页。

[71]《二程集》,中华书局2004年版,第1087-1088页。

[72]胡安国:《春秋胡氏传》,浙江古籍出版社2010年版,第1页。

[73]《张栻集》,中华书局2015年版,第436页。

[74]《二程集》,中华书局2004年版,第450、465页。

[75]《二程集》,中华书局2004年版,第451页。

[76]《二程集》,中华书局2004年版,第165页。

[77]《二程集》,中华书局2004年版,第20页。

[78]《二程集》,中华书局2004年版,第540页。

[79]吕中:《类编皇朝大事记讲义》,上海人民出版社2014年版,第342、338页。

[80]郑臣:《内圣外王之道:实践哲学视域内的二程》,上海人民出版社2015年版,第89页。

[81]《伊洛渊源录》,《朱子全书》,上海古籍出版社、安徽教育出版社2010年版,第950页。

[82]《张栻集》,中华书局2015年版,第907页。

[83]《张栻集》,中华书局2015年版,第916页。

[84]刘爚:《云庄集》,《文渊阁四库全书》第1157册,第385-386页。

[85]《朱子语类》,《朱子全书》,上海古籍出版社、安徽教育出版社2010年版,第4020页。

[86]孙晓春:《两宋天理论的政治哲学解析》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2004年第4期。

【下一篇】【吴笑非】私塾的反省与前途