【陈彦军】儒教之辩与民间信仰活化:以萧太傅信仰为例

陈明则从建设的视角提出,以理代天的理学的兴起反而造成儒教“无根偏枯”,因此需要从公民宗教视角重新理解儒教。笔者的闽台萧太傅信仰研究部分印证了陈明的观点,进而表明民间信仰是中华民族在复杂历史变迁和多样地域环境下,由生存繁衍而产生的多种需求自然衍生的结果,同时与宋明理学兴起并推动中国社会整体儒教化息息相关。

【王文意】文武周公时代与诸子发生学

前轴心时代特指文武周公时代,与轴心时代一起构成了先秦时期两座思想文化高峰。前轴心时代的史料相对此前此后的历史时期而言,呈现出高质高量的特征,其中包括我们熟悉的众多先秦传世经典。同时,前轴心时代的圣君贤臣也是先秦诸子追述和赞颂的主要对象。

【戴卡琳】轻重肢体:中国古籍中的权衡隐喻

本文分析了中国古籍中权衡身体部位(如指、臂、头)的隐喻。当前西方汉学界对这个议题的认识主要来自葛瑞汉对其修辞功能的分析,以及方丽特对某一类型的“权”的理解。他们的主要依据是《墨辩》里两段残缺的材料。本文关注的是《吕氏春秋》中涉及肢体轻重权衡的故事,这类故事总是被用来强调生命和健康的价值,有相对一致的论述结构,可···

【刘训茜】非墨与忧时:陈伯陶及其《孝经说》述论

陈伯陶1926年所作的《孝经说》,通过阐发“孟子本《孝经》以辟杨墨”,反击了当时流行的墨学思潮,同时批评“毁家”和“非孝”论述破坏了中国的传统人伦。陈伯陶认为,《孝经》并非限于仁孝事亲的伦理范畴,而是维系道统之关键,因而想借《孝经》昌明圣贤人伦,从而应对他所认为的“人心日泯”的局势。

【郭园兰】朱熹“克己”诠释思想的内涵、践履与影响

《论语》“克己”是儒学重要命题,自孔子提出后,诠释不断,意见纷纭。朱熹对此十分重视,对“克己”作了理学化的诠释,训“克”为“胜”,释“己”为“身之私欲”,从而将表示外在形躯的“身”与表达内在意念的“欲”有机结合起来,明确指出“身之私欲”包括气禀之私、人我之私、耳目口鼻之欲等内涵。

【禹菲】《论语》包咸注与郑玄注文本比较

本文便是这种比较研究的一种预流,旨在进行《论语》包咸注与郑玄注的文本比较研究。通过细致的文本对比,笔者发现,何晏之所以取包咸注而未取郑玄注,在大多数情况下是因为包咸注更好,或是因为见解大致相同,而包咸注在先,但也有郑玄注较胜而为何晏所不取者。

【苑青 张宏斌】源起、功能与方法:儒家“礼”论三题

早期的“礼”包含天命神学的信仰以及由此衍生的宗法等级制度的价值理念和道德规范,也代表着前期华夏族群认同的文化秩序、政治设计等。礼的基本精神体现在封建秩序下的祭祀礼仪中。理解“礼”有多个维度,这些多维视角不仅关涉礼的起源与含义,而且指向礼的适用性和时代性等问题。

【陈子远】儒家“刑中”观念与实践诠解

“刑中”即用刑施罚中正允当,是中正治国理念在司法等以法治理领域的投射。“刑中”与否如同一把标尺,既可以衡量“司法”能否,也能够评价“法治”善否,它甚至是历代得失的主要因由。

【贺更粹】《中庸》“人与天地参”义解

《中庸》认为,天人关系是天人合一与天人相分相伴而生的相为参合。人何以与天地相参?诚是天道本然,实践此诚是人事之当然,诚贯通天地人,是“人与天地参”的形上依据。人以何与天地相参?一是通过好学力行的知行合一过程,完成人的德性与天地相参;二是通过各尽本分地处理社会政治与生态伦理等问题,完成现实人事与天地相参。

【张荣荣】自爱与博爱:以“明君子”观之

在先秦儒家看来,“明君子”即是当时代的真君子和“圣贤”,集博爱与自爱于一身,穷则独善其身,达则兼济天下,是通过学而知之、困而学之成就自己的“仁且智”者,是通过“致曲”实现的“自明诚者”,是“明明德于天下者”。以“明君子”观之,自爱与博爱相辅相成,统一在“止于至善”。

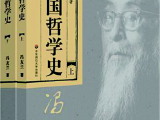

《原道》第42辑目录及内容摘要

陈明、朱汉民主编,湖南大学出版社2021年3月出版

【刘强】知行合一:儒学现代转换的必由之路——从证严法师的思想结构及佛教慈济基金···

慈济之志业对于儒学现代转换之路具有如下启示:首先,应从经典教育入手,培养民族文化正信。其次,应将儒学核心价值与人类普适价值对接,积极应对全球化的时代潮流。第三,儒学应从学院走向民间,从义理走向实践,从心动走向行动,将“良知”转化为“良能”。“人能弘道,非道弘人”。

【邢曙光】康有为“三世”宪法理论的建构逻辑

康有为将宪法演进置于《春秋》公羊学“大一统”理论框架中,依“元-天-君-民”关系而建构。他认为,天道由“元”的生发而确立,仁爱万物而非一僵硬教条。人性兼有善恶两面,须由以宪法为首要内容的善法良制不断加以提升完善。此宪法制度之主体,以君民关系为核心内容。

【段重阳】儒学哲学化的历史阶段及其限度

当儒学想要承担起中国文明之重建的任务时,首先需要思考的是这样的文明试图通过现实的政治社会秩序塑造的是何种人性,这也是传统儒家对“教化”的重视。对近二百年的近代中国之考察也需要深入到这样的层面才能够将儒学置于文明的根基,并以此明确现实的任务,而非某种现实的利益需要。

【陈明】《原道》第44辑编后记(附内容摘要)

一滴水只有放进大海才能永远不干。《原道》产生于北京的风云际会,最终回归千年学府接续道南正脉,总感觉冥冥中若有定数。那就默会心领,轻吟祝愿吧:如月之恒,如日之升,如松柏之茂,无不尔或承......

【苏小秋】以国建族:康有为建国主张中的夷夏之辨

有别于章太炎、孙中山,康有为力倡混合清朝疆域内所有种族,在中国固有的领土、人口和文化的基础上,建立新的“国族”。这种“以国建族”而非“以族建国”的思想,源自《公羊》学的“夷夏之辨”。在该学说中,“攘夷”只是华夏文明捍卫自身的临时手段,“远近大小若一”则是其终极理想。

《原道》第43辑目录及内容摘要

儒家有道,统绪分明。本辑儒学研究栏目聚焦儒家道统,从正当合法、王道霸道、华夷礼乐等关键词切入,可谓提纲挈领、线索分明。

【周东平】托古改制与破旧立新之间的法理言说——王振先《中国古代法理学》评介

本文旨在梳理中国近代法理学研究概况,考订中国古代法理学研究先驱王振先的生平及其《中国古代法理学》的出版情况。

【王旭】中国法治的历史哲学沉思——王人博《1840年以来的中国》读后感

在我看来,王人博先生《1840年以来的中国》最大的抱负就是要在法学,尤其是宪法学领域,接续“通孔的智慧”之一途,对经过法教义学洗礼的法学意识形态进行清理,恢复人在法律秩序中的思考主体性,恢复法学思考者的历史感和尊严。

【李忠夏】把“中国”作为宪法方法——王人博《1840年以来的中国》读后感

在我看来,王人博先生的《1840年以来的中国》是“理解近代中国”的一把钥匙,这体现了作者治宪法的一贯思想——要理解中国宪法,必先要“理解中国”。读王人博先生的著作,需要尽可能从体系化的角度去理解。

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行