【王兴国】追怀蔡仁厚先生:一个当代真儒的典范

追怀蔡仁厚先生:一个当代真儒的典范

作者:王兴国

来源:作者授权儒家网发表,原载凤凰网国学

时间:孔子二五七零年岁次己亥五月廿二日壬辰

耶稣2019年6月24日

2019年6月4日是一个永远难忘的日子,这天下午下课后,打开手机,就分别收到李瑞全教授、杨自平教授和樊克伟先生传来的噩耗:蔡仁厚先生于当日凌晨四时许(在台中)逝世了。

这个消息犹如晴天霹雳,简直让我无法相信,更无法接受!因为就在5月11日,樊克伟先生驱车陪送我去台中探望过蔡先生,那天是蔡先生亲自为我们开的门,蔡先生很热情地迎接我们进屋,看上去蔡先生的精神状态还不错,分外高兴。

自2015年在台北与蔡先生一别后,已经三年多未见了,心中十分惦念,今年是蔡先生的九十华诞,鹅湖的师友已经为蔡先生举办了一个寿庆的学术会议,遗憾未能参加。这些年虽然多次到过台湾,一直想找个机会去台中看望蔡先生和杨老师,但是每次都是来去匆匆,未能如愿。于是打定主意,此次乘入台开会的机会,一定要去看看蔡先生和杨老师。

入台前,就已经委托张力云老师代订了往返台北与台中的车票(因为家和教授提醒我5月12日是母亲节,恐怕车票紧张,最好提前预定)。会间幸遇樊克伟先生,他得知我要去看蔡先生,就决意亲自开车送我和陪我一起去。我推辞不过,就只好恭敬不如从命了。那天祖汉先生正在说应该有个人陪我去比较好,结果就有樊克伟先生相送相陪,牺牲了他一天的时间,实在感动。

作者王兴国与蔡仁厚先生(左)在蔡宅,摄于2019年5月11日。

11日上午9时许,我们从中央大学出发,三个小时后,车子驶入台中。为了怕烦劳杨老师,我们在台中一家著名的素食店(日祥生机园地)买了精美的午餐,带到蔡府,正好蔡先生的二公子浩天也在(这是我们第一次见面),大家一起共进午餐。边吃边聊,彼此谈了一些近况,中心话题主要还是蔡先生的身体状况。

虽然蔡先生近来中风,但经过医治和杨老师的精心调理,已经基本康复,只是说话不像以前那么清晰,但声音仍然有力,可以听得清楚。最令人担心的是蔡先生的肺腺癌已到了第四期,杨老师说:“医生也感到很棘手,能吃的药都吃了,现在已经无药可吃!”蔡先生不时咳嗽,痰中带血,令人有些不安。不过,蔡先生身体的底子就像他的学问一般好,医生正在为他想治疗的办法,又有杨老师的专心护理,应该无大碍,可以再撑几年。

鹅湖的师友还将为蔡先生九十寿庆出版一本文集,我告诉蔡先生拟就他的《中国哲学史》写一篇评论,他说:“好!你写什么都行。”临别时,我对蔡先生说:“安心养病,我明年再来看您和杨老师。”蔡先生高兴地说:“好!好!”孰料这次见面竟然成为诀别,时间却不足一月,有一种说不出的悲恸与伤感!想起从前听家父说过的话:“一个人到了高寿的时候,就像熟透了的苹果一样随时都有可能落地的。”我试图以此话来安慰自己,但并不奏效。这正如我知道我父亲迟早总有一天会离开这个世界,但是真的到了那一天,依然要经历撕心裂肺的悲伤与沉痛。

如今,一位交往了二十余年的可亲可敬的良师益友走了,人谓喜丧,心里的悲痛却难于抑制。连日以来,我不时陷于深深的怀想之中。

一篇博士论文打破南开记录的背后

1996年秋季,我因为拟定以牟宗三哲学来做博士论文,开始了与蔡仁厚先生的通信和交往。蔡先生对我初步拟定的题目(“从逻辑刻画到哲学架构(的连络)——牟宗三哲学思想运演的逻辑”)多所赐教,我采纳了蔡先生的宝贵意见(改为:“从逻辑思辨到哲学架构——牟宗三哲学思想运演的逻辑”),又经过与业师方克立先生的商讨,在开题时正式由方克立先生确定为:“从逻辑思辨到哲学架构——牟宗三哲学思想的进路”(这构成了论文的主体部分)。

做这篇论文必须全面地研读和掌握牟宗三先生的著作。然而,限于当时的条件,要在大陆找全和收集牟宗三先生的著作还是一件十分困难的事情,几乎所有藏有牟宗三先生著作的各大图书馆都只有零星的少数几种,业已出版的牟宗三先生的著作均未能收全,编辑出版《牟宗三先生全集》的计划在台湾还在酝酿之中。尽管我在决定做这一选题前已着手搜集牟宗三先生的著作,并有幸得到正中书局周勋男先生相助,周先生购买了一套《心体与性体》以及唐君毅先生的《中国文化之精神价值》相赠,加之我能在大陆搜罗的书籍,已经有了基本资料的一部分,但是距离我的要求远远不够。因为我必须尽可能搜集牟宗三先生的所有著作,但是仅在大陆地区是绝不可能完成此项工作的。

于是我求助于蔡先生,蔡先生不仅爽快地答应下来,而且慷慨解囊,鼎力资助,亲自购买了十多种牟宗三先生的著作以及他个人的两部著作,委托学生书局径直寄我,以他个人的名义馈赠南开大学哲学系资料室,但是保证我优先充分地使用,做完博士论文后,再转交给资料室,以广利用。可以肯定地说,没有这批资料,我的论文不可能做得出来。蔡先生的考虑周全而长远,我直从心里钦佩。

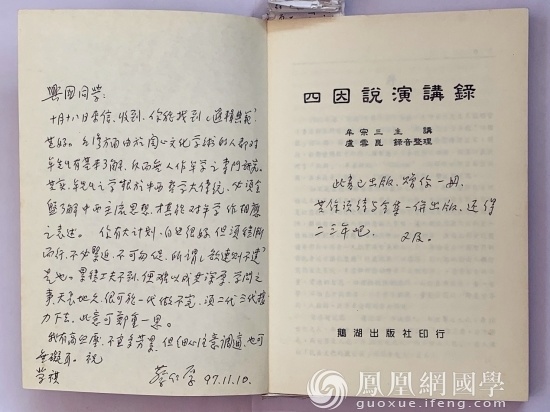

蔡仁厚先生的赠书及附函,1997年。

后来,蔡先生又寄赠新出版的牟宗三先生的《四因说演讲录》,并在内页上附有一书,其中语重心长地对我说:

“牟先生之学根于中西哲学大传统,必须全盘了解中西主流思想,才能对牟学作相应之表述。你有大计划,自然很好,但须积渐而行,不必紧迫,不可匆促,所谓‘欲速则不达’是也。累积工夫不到,便难以成其深厚。学问之事,天长地久,很可能一代做不完,须二代三代接力下去。此意可郑重一思。”

这对我来说,可谓字字千金,我一直谨记于心,至今奉为座右铭。经过四年的光阴,我完成了一部长达近八十万字的博士论文,打破了南开大学博士论文的记录,但仅抽出四十余万字答辩,得到很高学术评价,以优秀论文获得通过,至今成为南开哲学系(今改为哲学学院)的美谈。

此书意欲出版时,资金上遇到困难,得知这一情况后,蔡先生便将书稿推荐给学生书局,但终因篇幅过巨,而使该书局不敢接手。此外,李明辉先生也寄来了在台湾出版的申请书,但出于同样的原因,也只得放弃。直到我从云南师范大学调入深圳大学后,这部博士论文才得以分成两本书(《契接中西哲学之主流——牟宗三哲学思想渊源探要》和《牟宗三哲学思想研究——从逻辑思辨到哲学架构》)分别在光明日报出版社和人民出版社两个出版社出版(字数总计八十余万字)。在这一历程中,始终得到了蔡先生的关注、指点、提携、支持和巨大的帮助。我有一篇约3万字的长文(《对牟宗三的逻辑二分法的初步了解》),也是由蔡先生推荐给《鹅湖学志》,经过审稿后刊出(第20期,1998年)的。蔡先生年事已高且有高血压,著述与讲学的任务又繁重,却像指导他自己的学生一样指导我。事实上,在我的博士论文中也凝结了蔡先生的心血。这是后话先说。

蔡仁厚先生(左)、作者(王兴国)、邓小军教授同游长城八达岭,摄于1998年。

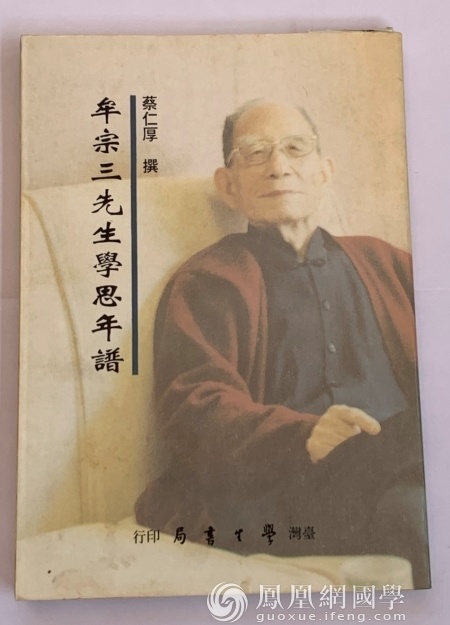

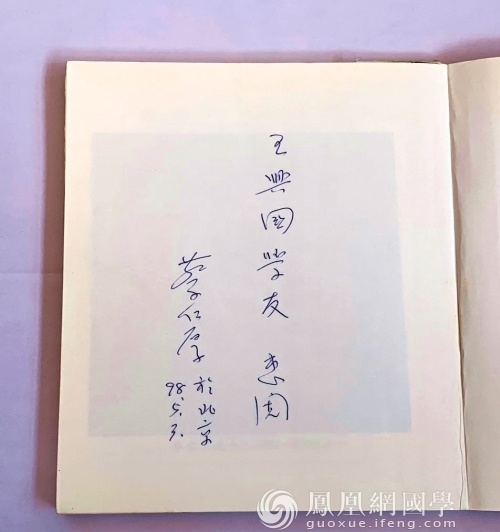

一次挨宰经历见证“人如其名”

正式与蔡先生第一次见面,时在1998年5月3日。蔡先生应邀出席纪念北京大学诞辰一百周年汉学研究国际学术会议,他携夫人于头天(5月2日)到达北京,我们约定在他和杨老师下榻的香山饭店见面。上午,我从天津乘火车进京,然后转乘公交到达香山,进到饭店(宾馆)后,没有见到蔡先生。服务员交给我一个纸条,才知道蔡先生和杨老师去游览故宫了(后来知道是由首都师大的邓小军教授陪同去的),约我改到下午在故宫的门口见面。于是我就到约定的故宫门口等。不巧,一直到故宫关闭也没有见到蔡先生。我就再次返回香山宾馆。这次,终于见到了蔡先生和杨老师。蔡先生十分亲切,杨老师非常友好,我们交谈很开心,并在附近的一个农家饭店一起吃了晚饭。虽然我在致蔡先生的信中,已经叙述过我的研究计划并得到蔡先生的指教,但是面谈就更放得开且充分了。除了学问,也顺便聊上几句家常。蔡先生特别告诉我,他数年前随团去大西南旅游时,曾经坐大巴路过我的家乡——曲靖,当最后一次见面时,他再一次提起这件事(杨老师插话说大巴没有开进城里),对于没能在曲靖逗留不免有些遗憾,可能是因为我的关系,加深了他对曲靖这个地名的印象。蔡先生赠送我一本他新近出版的新著《牟宗三先生学思年谱》,犹如雪中送炭,这正是我所需要的,喜悦与感激之情无以言表。翌日,蔡先生和杨老师拟去游览长城和十三陵风景,并约了邓小军教授,邀我一同去,机会难得,我就欣然接受了。

一大早我们就从香山出发了,头天蔡先生已经预订了一辆的士,恰好可供四人坐。这天是我第一次见到邓小军教授,从此也就相识了。我们按计划游览了长城和十三陵的定陵和长陵,一路上和游览期间都有一些交流,气氛和洽,轻松愉快。然而,吃晚饭的时候却被宰了一刀,颇不愉快。

这天晚上,蔡先生执意要做东,请我们吃饭,是由的士司机拉到一个并不起眼的偏远饭店去吃的,有名菜北京烤鸭与一些别的菜肴。老实说,这不是宴席,也没有喝酒,只能算家常菜。按当时的物价,以人民币计算,一百二十元至一百八十元应该是比较合理的价格,刀快一点,也不至于超过三百元,但是结账竟然将近六百元(这是当时大陆大多数地区一个大学讲师两三个月的薪水)。

我就毫不客气地责问与我们一同吃饭的的士司机:“你们为什么这样宰客?是不是台湾同胞好宰?”的士司机不说话,脸红一阵青一阵,然后支支吾吾地说:“不知道。”我越发愤怒,指着他说:“是你把我们拉进这家饭店的,你能说不知道吗?你们太不像话!即使是在全聚德吃也不会那么贵呀!你把饭店老板叫来说清楚!”司机不仅搪塞,而且开始算赖了。

眼看我就要和那个司机吵起来了,蔡先生就对我说:“贵点就贵点。算了!算了!”一边说一边对我摆摆手。邓小军教授也在一旁劝解。我才强压住自己,缓和下来,但又忍不住说:“这家伙一看就不是个好人,吃饭前还拉我们去看(一个不知名的)蜡像馆,根本就不在预定的计划中嘛。如果没有被我们拒绝,就又被他们宰了!”蔡先生示意我少说几句。我想起上午问过蔡先生包车费是一千元(人民币),我就说:“太贵了!”蔡先生说:“那些司机都要这个价。”我说:“这些家伙宰得太狠了!”

此时,我想起半年前听闻的一件事,一个德国博士到南开大学来访问,从北京打的到天津,被一刀宰了3000元(人民币),在经过手势比划和数字加减法的一番讨价还价后,被实宰了2800元。不仅成为一时的最热谈资,而且不断引起多次惊呼!众闻者皆惊叹:“北京的士的刀是特殊材料做成的,就是厉害!太厉害啦!”现在,这把刀也宰到了“同胞”蔡先生的身上了。但是,生米已煮成了熟饭,于事无补。吃了个哑巴亏,无可奈何!但我在心里一直愤愤不平,因为蔡先生让我“算了”,我也就没有再“骂”这个司机。总算息事宁人了。

最后,我们上了车,大家都很少说话,一直到达香山附近的公交站,才与蔡先生和杨老师告别。在回去的路上,我心里想:“蔡先生真是太过于仁厚了!”为庆贺蔡先生七十华诞,我便以“人如其名”为题写了一篇对蔡仁厚先生的“片记”,收在寿庆集中(《蔡仁厚教授七十寿庆集》,台北:学生书局,1999年)。不过,并没有提及这件事情。曾文正公以“吃亏是福”为训,我从蔡先生身上看到了“仁厚是福”,当以铭刻为训。

作者与蔡仁厚先生(左)和杨德英老师(中)游十三陵之定陵,摄于1998年。

1998年9月,我又在济南召开的牟宗三与当代新儒学国际学术会议暨第五届当代新儒学国际学术会议上见到了蔡先生和杨老师,有幸聆听蔡先生的大会主题演讲和教诲,如沐春风,并得到蔡先生惠赠的新书《孔子的生命境界:儒学的反思与开展》,又同往牟宗三先生的故乡故居和纪念馆去瞻仰和参访,收获满满,十分开心。到我博士研究生毕业以后,在学术会议上多次见到蔡先生和杨老师,自然有一番或长或短的晤谈,蔡先生虽然视我为忘年交,但总是亲切而不失严谨,温纯厚道,平和中正,内敛雄浑,朴实无华,具有醇儒的风范。我每次都受益匪浅,心里充满温暖。

早时,我与蔡先生还有通信联系。遗憾的是,随着电脑的普及,手工书写的活计即告终结,我与蔡先生之间的通信就越来越少了。因为蔡先生不使用电脑。这是一个无可弥补的损失。但是,无可奈何,这是一个普遍的现象!由于养成了对电脑的依赖,就不再愿意回到传统的手工书写之中,这不仅是一种慵懒,而且是一种不易说明白的怕,也许不仅仅是怕麻烦,而是怕手听从心已不再给力。除非万不得已,非说不可,才会诉诸久违的笔杆和纸张。在一般情形下,即使有想要说的话,也会在无足轻重的意识流之中闪过即逝。这大概是我后来很少给蔡先生写信的缘故。

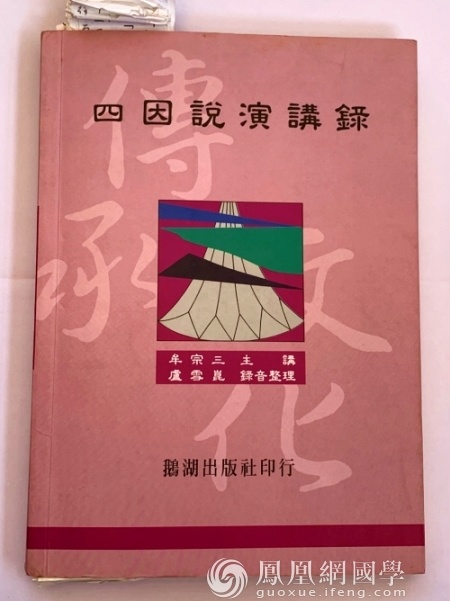

牟宗三先生的《四因说演讲录》封面

一对著名师生的悬案

在与蔡先生的交往中,我曾向他请教一件悬于心中的事情,对我来说,是一个小小的悬案,那就是关于牟宗三先生与韦政通先生师生之间的关系。韦政通于1950年代至1960年代在台湾追随牟宗三先生,与蔡仁厚先生同为“人文友会”中牟先生的亲炙弟子,后来韦政通与牟宗三先生以及其他新儒家断交,与殷海光为伍,导火索是他那惊世骇俗的婚恋;而殷海光在1940年代成为牟宗三先生晚一辈的朋友,但是因为金岳霖先生的关系,早在1950年代初期就与牟宗三先生绝交了。这是众所皆知的事情,我曾写过专论和回忆,毋需赘言。

据蔡先生说,韦政通先生一度曾经想返归牟宗三先生的门下,但又怕牟宗三先生骂,放不下面子,于是就委托他的好朋友傅伟勋先生向牟宗三先生说情。不过,傅伟勋并没有直接对牟宗三先生提及此事,而是首先致书蔡先生征求意见。蔡先生认为这样做不妥,就劝阻了此事。蔡先生对傅伟勋指出的理由是:如果韦政通确有返归的诚心,那么他就应该负荆请罪,亲自登门去向牟老师表白和请求,岂能由他人代替!挨骂算得了什么呢!蔡先生说,傅伟勋的书信他一直保留着,是可以为证的。

然而,后来我就此事征询韦政通先生,他略为迟疑与沉默了一会才说:“没有那样的事情。那怎么可能呢!”这与蔡先生的说法未免抵触。但我相信蔡先生的说法是真实的。一旦书信公布,就更不用说了。事实上,当韦政通先生与我谈起牟宗三先生承认他是自己的学生(有一位学者告诉韦政通,在一次学术会议上,他与牟宗三先生谈到韦政通的《伦理思想的突破》一书时,牟宗三先生说:“韦政通是我的学生”)时,按捺不住的激动和兴奋之情难于言喻,甚至眼角含有泪光,充满了深情。那是在一个人动情时才会出现的一种特有的反应。这可能是导致他想回归牟宗三先生门下的引线。

那么,韦政通先生为什么不愿意承认呢?我私下揣测,可能是三个原因:一是韦政通先生的自尊心太强,始终放不下面子去见牟老师;二是韦政通先生担心,即使是牟老师原谅他和接受他,但是他的那些师兄弟真的都能承认他和接受他吗?他对此心存疑虑。三是韦政通先生回归牟师之门的意志和信心不够强烈,不过是一段时期的心念而已,过后就改变了,尤其是他不愿意被冠以“新儒家”之名,就像他不愿意接受“自由主义者”的冠名一样,他想坚持他自己。尽管如此,韦政通对牟宗三先生仍然充满了感激之情,坦诚自己是在牟宗三先生的引领之下步入了学问的殿堂的。

2010年和2011年,韦政通先生分别在武汉大学和深圳大学讲学,一个重要的讲题就是:对牟宗三、唐君毅、徐复观和殷海光四位先生的感恩与怀念。人难免会有矛盾而复杂的心情。其实,冠名与否并不是绝对的。韦政通先生最终未能回到牟宗三先生的门下,多少会有些心存遗憾吧!我只能按照人之常情去理解和推测他了。而今,蔡先生和韦先生都走了,往事却涌上心头,浮现于眼前,令人伤感不已。

蔡仁厚著《牟宗三先生学思年谱》封面

一串手珠引发的虚惊

大约在七年前的一次会议上,又一次与蔡先生和杨老师不期而遇,我戴着一串手珠,引起了蔡先生和杨老师的特别注意,但我并不知情。走在路上,杨老师告诉我晚饭后抽空去一趟他们的住处,蔡先生有话与我说。

我依约去到蔡先生和杨老师下榻的房间,我们开始聊了几句家常,便开始转到了正题。其实,蔡先生的话是由杨老师代为说出的。杨老师说,她和蔡先生这几年看我似乎有点倾向佛家的感觉,手上戴有佛珠,问我是不是信佛了?我顿时明白了他们的心意。我据实相告,说了两点:第一,戴手珠只是出于喜欢和装饰,但并没有信佛,更没有皈依。第二,对佛学思想的确有兴趣,也不过就是感兴趣而已,可能会做点理论研究,但不会皈依,也无心皈依。听了我的表白,蔡先生和杨老师有些释怀了。

杨老师解释说,我是蔡先生很器重和寄以厚望之人,蔡先生和她都担心我可能遁入空门去。我说请他们放心,我不是邱黄海,还不至于走到那一步。说起邱黄海博士,不得不插叙几句。有一年(可能是2010或2011年)在台北开会,蔡先生的两卷本《中国哲学史》出版不久,送了一套给邱博士,因为没有想到会遇到我,就与邱博士商量,让他把那套书先让给我,等回去后再补寄一套给邱博士,这样对我比较方便,因为我是从大陆远道而来。邱博士很通情理,当即把书奉送给我,怕我难为情,还打趣地为我宽怀。邱博士与我也很熟悉,是相识多年的朋友。所以,我就笑纳而不推辞了。

蔡仁厚先生的赠书签名,1998。

邱博士年青才俊,哲学功底扎实,精熟数门外文,在文哲所跟李明辉先生做博士后研究,有一次请我喝茶,谈笑间说不想做学问了,要出家为僧,我以为只是一句玩笑话,但是后来事实证明这不是玩笑。大家都感到很震惊,深感惋惜。尤其是李明辉先生说起此事,就不仅是痛惜,而且对邱博士的出离颇为不满了。李明辉先生认为,邱博士对社会与学术无责任心,辜负了学校和师长对他的栽培与期望。李明辉先生的心情是可想而知的。所以,我说我不会走邱黄海的路。杨老师似乎还不放心,说一旦我钻进佛学,取得成就,就不容易出来了。我说不会的,还半开玩笑地说,内子早已断言我此生入不了佛门,做不了和尚的。杨老师还想说什么,蔡先生就示意杨老师不要再说了。此事点破为止,话题就转到了其他的事情。这次谈话,我一直感动了许久。这不禁勾起我对多年前的一桩往事的回忆。

二十多年以前从赵仲牧先生游,有一段时间与师友论学,我经常谈起小学训诂,赵先生看在眼里,却什么也没有说,直到有一天专门把我叫去,说一直想找个机会与我谈谈,已经很久了。赵先生说,作为老师和长辈,他不能眼看我这样走下去,因为这样我会走向歧途的,走得太远,就没有回到正路上的机会了。我一直静静地听着。最后,赵先生怕我还不醒悟,就直接把话说白了。赵先生说:“你去搞小学搞不出名堂来,那不是你的禀赋和特长所在,所以你必须回到哲学上来,哲学才是你的正道。”这次谈话,让我自省了好久,也惭愧了好久。当然,我回到了正道。不能不感谢先生的矫枉扶正之功。

未料,多年以后,尽管情形不同,我居然再一次经历了同样感人的一幕,只是赵老师变换成了蔡先生和杨老师。在我的人生旅途中,能交遇到这么多的好老师,仁智双彰的好老师,实乃三生之大幸!不禁欢喜赞叹:当你在人生漫漫之路上走错方向和脱轨的时候,有一位智慧的师长出来提澌你,为你指明正确的方向,那是何等的幸运!那是天地之宠儿的福运啊!只有当经历了这一切的人,才能真正地体会到人生的幸运与福佑来自于可遇不可求的智慧之师。然而,赵先生已经走了!现在,蔡先生也走了!这又是多么的不幸啊!失去良师与失去双亲都是同样的不幸!这虽然是生命的自然,但也是生命的悲剧!

一个当代真儒、真君子的典范

蔡先生数十年如一日,“目不离书,手不离笔,身不离桌”(蔡先生的二公子浩天语),“学不厌,教不倦”,立德立言为当世之楷模,海内外有口皆碑。我有必要强调的是,蔡先生从学于牟夫子宗三先生,不仅“照著讲”,而且“接著讲”,薪火相传,与同时代的新儒家共同推进了“儒学第三期”的发展和“开新外王”的大业,岂不可以说是立功,立新功乎!

蔡先生还提倡保留“天地圣亲师”三祭牌位的儒家生活礼俗,身体力行,却显现出一个生活实践中的超越取向,意味深长。但是蔡先生在《八十初度自述》中却说:“五十年来……我沐浴在民族文化生命的大流里,一直都是怀着肫恳真挚的孺慕之思,一直都是以赤子的心情在说话。所以,我不是学界的长老……不过是一个还算‘过得去’的儒门学生而已。”(蔡仁厚《自订学行著述年表》,台中:晨星出版有限公司,2009年,第111页。)这是一个当代真儒、真君子的典范!

追忆二十余年来与蔡先生的相交,往事历历在目,言犹未尽。由于走上牟学研究之路,而受惠于蔡先生君子德风的沐浴之中,实乃吾生之幸!蔡先生对我的关爱、指点、提携与奖掖之情,永远铭记在心,当以为鉴为鼓,假以自鉴自鸣,催我自新和上进。

当我写下这些文字的时候,蔡先生的音容笑貌宛若就在眼前,什么也没有发生。然而,然而,然而,蔡先生真的走了!

哲人其萎乎,死而不亡者寿。仁厚永在,先生千古!

——2019年6月23日定稿

*作者王兴国,深圳大学人文学院教授。本文系作者授权凤凰网国学发布,原标题《追怀蔡仁厚先生》,现标题及文中分标题为编者加注,图片均由作者提供。未经授权,请勿转载。

责任编辑:近复