【彭志】清代方志文庙舞佾图考论

清代方志文庙舞佾图考论

作者:彭志(浙江大学人文学院博士研究生)

来源:《北京舞蹈学院学报》

时间:孔子二五七零年岁次己亥十一月初十日丙子

耶稣2019年12月5日

内容提要:明清两朝修志风潮炽盛,志书中往往有对丁祭祀孔仪式舞蹈过程的记载,但多用字谱,存世图谱较少。清代方志中著录的文庙舞佾图基本形制由三十六舞生,冠、带、袍、靴四舞衣,旌、翟、籥三舞器,八大舞容,十一动势,九十六字舞式构成。在源流上,方志文庙舞佾图和礼制乐舞型书关系密切,早期时,多是对其进行简化、重组或改写;而待方志形成层累系统后,晚出方志舞佾图更多借鉴自早期方志。在清代祭孔仪式中,用乐多是中和韶乐,用歌多是首句为“予怀明德”的四言诗,用舞多是六佾文德之舞,而乐、歌、舞三者则表现为密切无间的一体关系。从祭祀对象、表意方式、寄存文献三个层面切入,可发现方志文庙舞佾图是推扬地方礼乐文明发展的重要关节。

关键词:方志/文庙舞佾图/形制/源流/乐歌舞/礼乐文明

标题注释:本文为浙江大学争创优秀博士学位论文资助(项目编号:201702B)阶段性成果。

清顺治二年(1645)始,每年春、秋二季仲月上丁日,从朝廷到地方,均会在文庙举行隆重的祀孔活动。刚入关打败明朝的满族政权,迫切需要在国家礼仪活动中确立定制,以重建经改朝换代绵延战火摧残而日渐消散的礼法秩序。礼制的力量不容忽视,特别是在汉人士大夫所形塑的儒家传统中占有重要位置,而聚焦礼制构成,祭孔仪式更是将礼乐文明推向了信仰表达的高潮。历来文献对祭孔流程有着或详或略的记载,尤需关注的是采用图像方式对祭孔乐舞进行纸上还原,将流动跳跃且稍纵即逝的舞姿,以细致动作分解及文字注释永久地保存下来,为乐舞生演练提供了门径。在版画成熟之前,图像印刷难度大于文字,这是在文献中很难看到图谱的原因之一,被公认的仅德寿宫舞谱、六代小舞谱等数种[1],因此,文庙舞佾图作为传世不多的舞蹈图谱之一,其地位举足轻重。这种定位不仅是指现代舞蹈的历时追溯,更可拓展到诸如底层士大夫的思想形态及生活样貌等被忽略的有趣话题。从文庙舞佾图的寄存文献类别来看,主要有礼制乐舞型书和方志两类,前者如《圣门礼乐统》卷二十三[2]290-296所载,后者如《(同治)平江县志》卷二十四[3]所载。爬梳学界关涉此对象的研究成果,对礼制乐舞型书中的文庙舞佾图业已有较为充分翔实的讨论,但较少有目光关注到方志中的文庙舞佾图。对清代方志文庙舞佾图存世情况进行全面文献调查,在此基础之上展开舞蹈、音乐、礼制等理论层面的多维思考,探讨其生发的多层意义,可洞见地方社会在丁祭祀孔这项重要礼仪活动中的不同面相。

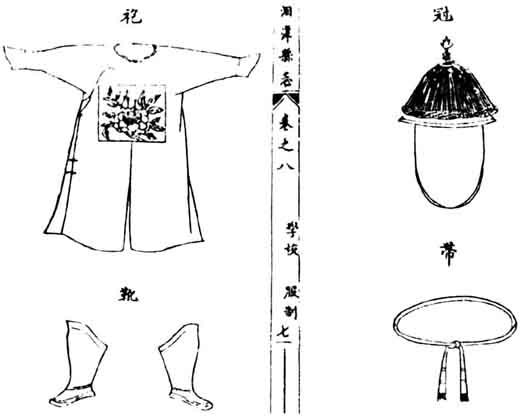

图1《(乾隆)湘潭县志》卷八舞衣

一、形制考:方志中舞佾图的构成要件

讨论方志文庙舞佾图,首先面临两个基本问题,其一是对舞佾图的界定,其二是调查方志舞佾图著录情况。对第一个问题应从严限定,只有以图像方式完整记录了丁祭祀孔整套舞蹈动作的才算是严格意义上的文庙舞佾图,而应将字谱排除,如《(光绪)吴桥县志》卷二[4]中的阙里新谱仅是字谱。而第二个问题的解决则是在系统翻查了《中国方志丛书》《中国地方志集成》两套大型丛书以及检索中国数字方志库、中国方志库两个大型数据库后,共在数千种明清方志中找到16套文庙舞佾图,具体为:《(天启)滇志》卷八、《(康熙)山东通志》卷三十、《(乾隆)湘潭县志》卷八、《(乾隆)嘉禾县志》卷十、《(嘉庆)长沙县志》卷十二、《(道光)直隶南雄州志》卷十三、《(咸丰)平山县志》卷四、《(同治)安化县志》卷首、《(同治)德阳县志》卷十六、《(同治)嘉禾县志》卷十、《(同治)六安州志》卷十四、《(同治)平江县志》卷二十四、《(同治)上饶县志》卷七、《(同治)益阳县志》卷九、《(光绪)平定州志》卷四、《(光绪)善化县志》卷十三,其中除《(天启)滇志》卷八为明代舞佾图,其余都在清代。当然,方志中留存的舞佾图远不止这16套,此调查结果只是基于有限文献梳理的约数,但部分样本已可透视全局特征。解决了方志文庙舞佾图的内涵外延及材料范围后,首先尝试寻找这些存世舞佾图的共通之处,即探讨构成舞佾图形制的基本要件。明代著名乐律学专家朱载堉在《律吕精义》中将舞蹈上升为一门专业学问,撰有“舞学十议”,具体包括舞学、舞人、舞名、舞器、舞佾、舞表、舞声、舞容、舞衣、舞谱十个部分[5]。本文删繁就简,将讨论重点集中到舞佾图。一套完整的文庙舞佾图应包括舞生、舞衣、舞器、舞容、动势、舞式六个部分,只有各要件的妥当搭配,才能够呈现出流畅壮美且富有神圣感的丁祭祀孔仪式。

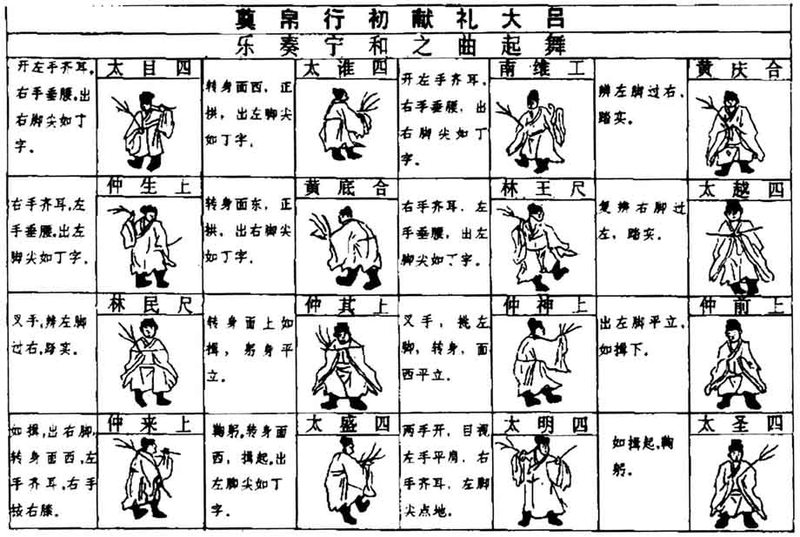

若以局部、整体来论,则文庙舞佾图构成要件可分成由舞生、舞衣、舞器组成的局部单位,以及由这些局部连接而成的舞容、动势、舞式。先看前者,舞生是表演祭孔仪式的人,雍正五年(1727),府州县学额设文舞生三十六人,来源自“各省府州县学选本地俊秀子弟充之”[6],官府对舞生有优免奖励。在舞衣方面,清代文庙丁祭祀孔舞生服饰由冠、带、袍、靴组成,《(乾隆)湘潭县志》卷八[7](见图1)中绘制有服装图样,相比于明代有较大变化。“舞器”一词较早见载于《周礼·春官·宗伯》“祭祀,舞者既陈,则授舞器,既舞则受之”[8],可见舞器即是舞生所持祭祀道具。清代丁祭祀孔多采用文舞,所用舞器主要有翟、籥、旌三种,在不同方志记载中名称略有差异。先看《说文解字》对三者本意的训诂,“翟,山雉尾长者,从羽从隹”[9]75,“籥,书僮竹笘也,从竹龠声”[9]95,“旌,游车载旌,析羽注旄首,所以精进士卒,从

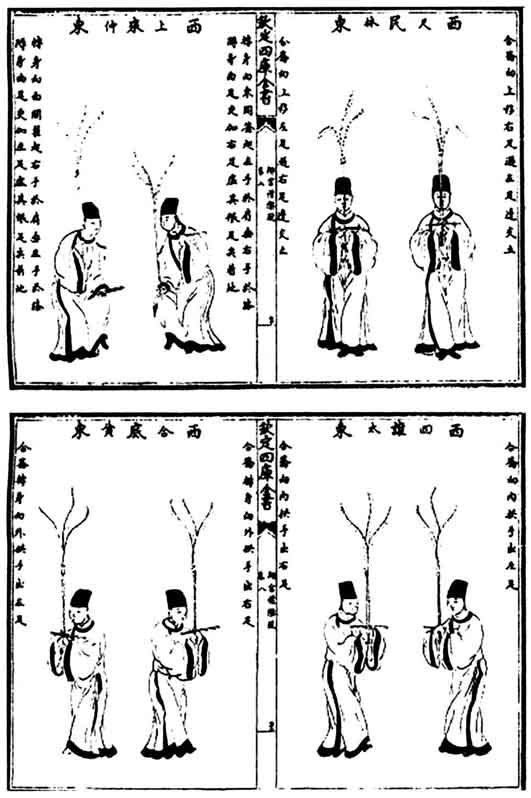

图2《(咸丰)平山县志》卷四节、羽、籥

所谓舞容,即舞生在表演祭孔仪式时展示的舞姿或摆出的舞蹈造型。在文庙舞佾图里有八大舞容,即立之容、舞之容、首之容、身之容、手之容、步之容、足之容、礼之容。每个舞容又可细分成数目不等的节,如首之容分三节:举面朝上为“仰首”,俯面向下为“低首”,左右顾为“侧首”,首容的三节分类,基本上涵盖了舞蹈过程中头部的各种动作,其它舞容的分节,也大致符合身体各部位在演绎舞姿时所能够呈现出的各种可能性。八大舞容共由三十九节构成,在《(光绪)平定州志》卷四[11]中有详细记载。舞生手持翟、籥两件舞器,辅以面部细微表情、身体动应节奏,站立之姿整齐严肃,身段之姿折旋中矩,双手之姿变换离合,步伐之姿进退疾徐,双足之姿周旋中规,每一舞容在舞生传神表情、灵活动作及道具辅助综合作用下,无不传达出文质彬彬的文德舞容寓意。单单细致观察首之容中“仰首”一节,舞生双目炯炯有神,面色雍容平和,缓缓挥动手中翟、籥,整体氛围肃穆神圣,扮相、舞容皆栩栩如生,表现出了较高的舞蹈水准。动势是指翟、籥两件舞器的运用姿势,基本规则是左手执籥、右手秉翟,起始动作是翟纵籥横,舞生皆右手在外、左手在内,大指在外、四指在内。共有十一种动势:齐肩执之为“执”,起之齐目为“举”,平心执之为“衡”,垂手执之为“落”,向前正举为“拱”,向耳偏举为“呈”,翟籥纵横两分为“开”,纵横相加为“合”,纵合如一为“相”,各分顺手向下为“垂”,两手相接为“交”,《(乾隆)永定县志》卷四[12]有载。翟、籥在十一种动势中扮演了重要角色,这与两件舞器的定位有关,即它们是沟通普通大众与祭祀对象孔子间的具有神性的工具,每一动势通过模拟、再现各式动作,传达出不同寓意,如“拱”向前正举的姿势便和儒家礼仪中强调谦让感恩的拱手礼有关。动势不仅涉及翟、籥两件舞器的交叉组合,还需符合舞生站姿时的肢体重心平衡,如在表演“执”、“落”这两个动作时,就必须综合考量两件舞器和人体肩线、臀线的相对位置,只有这样,舞生呈现出的动势才可自如游走于稳如磐石与灵活跃动之间,舞蹈动作才能流畅而不板滞,优雅而不媚俗,呈现出充满美感且神圣庄严的文庙祭孔舞姿。一幅完整的文庙舞佾图由初献、亚献、终献三乐章组成,每个乐章各有三十二个字的歌辞,每个字对应着舞生的一套动作,这就是舞式,既有歌辞,又有舞生动作及文字注释,体现着乐、歌、舞三者的密切联系。《(道光)直隶南雄州志》卷十三[13](见图3)中的舞佾图,其基本布局为右上角以方框标注歌辞,左、右两边为舞式的文字注释,居中则为舞生利用籥、翟及自身部位演示出的各种舞蹈动作。如初献第四字“德”的舞式字谱为:转身向东,开籥;起左手于肩,垂右手于膝,蹲身,上曲足,更加右足,虚其跟,足尖着地;起,辞身向外,高举籥而朝。经过对方志中著录的文庙舞佾图展开纵横比较,从差异中找寻共同点,可进而概括出清代文庙舞佾图基本形制含有六部分:三十六舞生,冠、带、袍、靴四舞衣,旌、翟、籥三舞器,仪式展演中则呈现出八大舞容,十一动势,九十六字舞式。

图3《(道光)直隶南雄州志》卷十三舞谱前四式

二、源流考:基于礼制乐舞型书的比较

这里的源流考非谓历时追溯,而是先以礼制乐舞型书中的文庙舞佾图为观察样本,并与方志文庙舞佾图展开共时比较。厘定此角度的缘由有二:其一,考察舞佾图的历时递嬗,渐已成同类问题研究的思维定式,继续蹈袭,便很难再掘发出闪光点;其二,从方志成书考量,其多由地方官组织读书人集体编纂而成,史料来源多抄撮正史、笔记、文集等各种书籍而成,且新志往往照搬承袭旧志,原创成分较少,具有明显的层累性特征。从这两方面考虑,便将关注点集中到方志文庙舞佾图的史料来源,换言之,即是探讨其与礼制乐舞型书的复杂关系。前文提到的16套文庙舞佾图只有《(天启)滇志》一种著录了明代舞佾图,其余皆为清代。因此,分两层比较,明代择选《(天启)滇志》与《泮宫礼乐疏》;清代分别择选《(康熙)山东通志》与《圣门礼乐统》、《(嘉庆)长沙县志》与《文庙乐舞全谱》。经此三重比较,可以看出清代方志文庙舞佾图与明代的历时联系,可以看出有清一代近两百七十年间不同时段方志文庙舞佾图的变与不变,可以看出方志文庙舞佾图与礼制乐舞型书的错综关系,当然,这里讨论的重点是在比较中探赜其间共时层面的源流关系。

《(天启)滇志》三十三卷,明人刘文征撰,约成书于天启五年至六年间(1625-1626),是一部修纂时间较早、保存珍贵史料尤多的云南方志,文庙舞佾图在是书学敩志,分初献、亚献、终献三部分,除初献连奏外,共九十六字舞式。《泮宫礼乐疏》十卷,明人李之藻撰,约成书于万历三十六年至三十七年间(1608-1609),内容主要关于明代乡校祀典仪注、名物器数等礼制,文庙舞佾图在是书卷八,亦有九十六字舞式。那么两书中分别著录的文庙舞佾图有什么关系呢?下面结合其基本形制,分从舞生、舞衣、舞器、舞容、动势、舞式六方面具体阐述。《(天启)滇志》卷八(见图4)文庙舞佾图中手执籥羽的舞生为三十六人,舞衣有蝉冠、舞袍、束带、履鞋,舞器有旌节、翟、木龙、雉尾、籥,在整个乐舞仪式里呈现出八大舞容,十一动势,九十六字舞式。需注意的是,舞器中的木龙为翟之柄端,而雉尾又插于木龙口中,可见木龙、雉尾是翟的组成部分,实质上主要舞器是旌、翟、籥。《泮宫礼乐疏》卷八(见图5)文庙舞佾图中对相应部分的叙述则更为详细,有乐舞疏、舞器诂、舞人章服诂、舞佾、舞图。两者存在密切的详略关系,举舞衣证之,《(天启)滇志》在介绍蝉冠时:“蝉冠,以夏布为之,用黑漆,前绘以金蝉,边俱金饰,冠缨以青绒绦二结垂于下”[14]278;《泮宫礼乐疏》则言:“夏布为之,黑漆如梁冠样,梁上不设金线,惟前抹额上下涂金饰,边中绘金蝉,取义高洁,可以交于神明也,冠缨用青丝为之”[15]271。《(天启)滇志》成书晚于《泮宫礼乐疏》约十七年,在文庙舞佾图上高度一致,稍有不同的只是在于文字的简化、重组及改写上,所以就不会奇怪上文所举舞衣一例中,两书在语言表述上的较大相似性。除此之外,《(天启)滇志》中文庙舞佾图对《泮宫礼乐疏》的接受在在皆是。

图4《(天启)滇志》卷八舞佾图局部

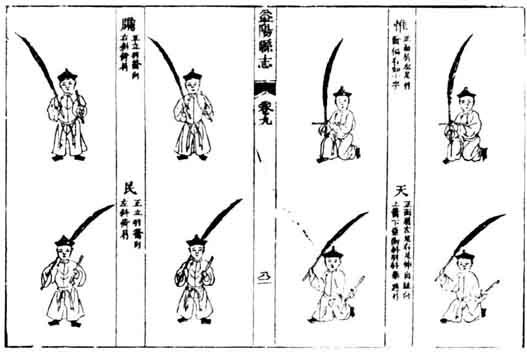

到清代时,礼制乐舞型书和方志中分别著录的文庙舞佾图的关系,则变得愈发紧密复杂。《(康熙)山东通志》六十四卷,清康熙十七年(1678)刻本,文庙舞佾图在是书雅乐志(见图6)中[16]。《圣门礼乐统》二十四卷,张行言撰,清康熙四十一年(1702)万松书院刻本,文庙舞佾图在是书卷二十三(见图7)中[2]290-296。前者在旌、翟、籥三件舞器图像后,都配有文字详细介绍基本构造;而后者仅绘制舞器图像,未标示文字注释。在舞佾图里,则又呈现出另一番状貌,前者九十六字舞式具体到每一部分后,仅有舞姿图像,未有文字描述舞蹈动作;而后者则在每一幅舞式图旁都以文字详细解释此舞蹈动作。《(嘉庆)长沙县志》二十八卷,清嘉庆十五年(1810)刊、二十二年(1817)增补本,文庙舞佾图在是书秩祀志中[17]。《文庙乐舞全谱》,孔继汾辑,清乾隆三十年(1765)刻后印本[18]。前者成书时间约晚于后者半个世纪左右,但两者关系并非简单继承。前者著录文庙舞佾图有舞器,而后者并无此。在舞式方面,前者采用的规则是一个舞式用一幅图标示,并在舞生左右以文字注释动作;后者构图则是一个舞式用两幅从不同视角观察的图标示,而文字注释则位于两个舞生图之间。以上分别择选了晚明、清初期、清中期三个时段里两两对应的方志、礼制乐舞型书中著录的文庙舞佾图,通过舞生、舞衣、舞器、舞容、动势、舞式等细节构成的比较,可见两者有着错综复杂的关系。这种关系有可能体现为方志中舞佾图来源自礼制乐舞型书,两者在文字表述、绘制顺序、构图方式上都惊人相似;也有可能体现为方志中舞佾图独立于礼制乐舞型书,两者差异可以很容易捕捉,出现这种情况的原因是方志层累性造成的,时间上稍后纂修的方志大多参考了之前的方志。由此,大致可以推知方志中舞佾图,其初始源头是礼制乐舞型书,除此之外,后修方志往往直接袭用了前修方志中的舞佾图,生长出了更多可能性。

图5《泮宫礼乐疏》卷八舞佾图局部

图6《(康熙)山东通志》卷三十舞佾图后十二式

图7《圣门礼乐统》卷二十三舞佾图后八式

三、关系论:乐歌舞三者合一的再思考

对乐、歌、舞关系的思考,多肇始于《礼记·乐记》“诗,言其志也。歌,咏其声也。舞,动其容也。三者本于心,然后乐器从之”[19]的基本论述。文庙舞佾图亦涉及到乐、歌、舞三重要素,是观照三者的又一样本。清代文庙舞佾图用乐为中和韶乐,顺治十三年(1656)时分迎神咸平之曲、初献宁平之曲、亚献安平之曲、终献景平之曲、彻馔咸平之曲、送神咸平之曲,乾隆七年(1742)时,虽曲名有所改变,但都保留了“六章六奏”的基本框架。用歌是首句为“予怀明德”的四言诗,共二十四句九十六字,诗意直白通透。用舞为六佾,六行六列,共三十六舞生,只在初献、亚献、终献三个阶段配文德之舞。祭孔乐舞中乐、歌、舞三者的来源,王明星概括成“乐源《韶》,舞因《夏》,诗隋牛蔡”[20],即来自虞舜《大韶》乐,夏禹《大夏》舞,隋朝牛弘、蔡徵合制歌诗。下文以《(同治)德阳县志》卷十六中文庙舞佾图[21]为例具体阐述乐、歌、舞三者复杂关系。

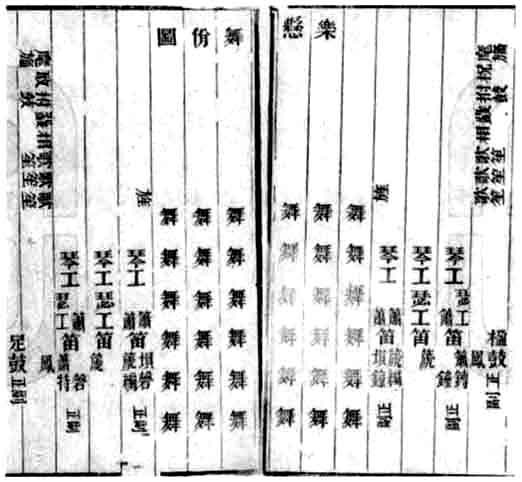

先看《(同治)德阳县志》中关涉到祭孔乐舞的组成部分,有乐悬舞佾图(见图8)、舞谱说、文庙舞佾图等。几乎每部分都会牵涉乐、歌、舞,择选舞佾图第二成前两句“式礼莫愆,升堂再献”予以说明。这两句是麾生吟诵属于歌的部分,配乐为安平之曲,对应舞式依次为:正面身微蹲,两手并,羽籥植;内向,内足虚立,籥斜倚膝,羽植;等等。诵歌、配曲、舞式各分部一一对应,契合无间。不同于《(同治)德阳县志》中舞佾图对乐、歌、舞三者合一关系的详细呈现,有的方志则仅表现出概貌,如《(同治)上饶县志》卷七[22]中仅有舞颂图呈现出三者关系,再如《(同治)六安州志》卷十四[23](见图9)中则采用图谱、字谱相互分割的方式揭示三者关系。无论是以何种状貌呈现,都可清楚地发现方志文庙舞佾图中乐、歌、舞三者合一的关系。舞蹈在这种契合无间的关联中,以众多舞生盛装展现繁复优雅且气势恢宏的舞姿,扮演了连接起远方的祭祀对象孔子与近处普罗人间众生的角色,在乐、歌、舞三者中,发挥了极其重要的作用。

图8《(同治)德阳县志》卷十六乐悬舞佾图

图9《(同治)六安州志》卷十四舞佾图局部

以上是通过细读方志文庙舞佾图来论述乐、歌、舞三者关系,其实,在形而上层面,古人对此亦多有阐述,尤以李之藻《乐舞疏》最具代表。“《吕览》阴康氏之始阴多滞伏,民气郁阏,故作舞以宣导之。后世圣人因而用之乎乐,配之以五声八音,以享以祀。《乐记》曰:‘诗,言其志也。歌,咏其声也。舞,动其容也。’盖声可以听而知,容藏于心,难以貌睹,圣人假干戚羽旄以表其容,发扬蹈厉以见其意,尽筋骸之力以要钟鼓拊会之节,然后声容选和而乐备焉。”[15]263在这个叙述逻辑里,将舞蹈溯源至神话时代的阴康氏,而其产生原因则是为了疗治生长于潮湿环境的人们,突显舞的实用性。在添加五声八音等元素后,乐舞便具有了祭祀功能,这着眼于产生与功能的阐述,可见舞与乐的结合过程。而《乐记》里的论述则更深刻,诗言志、歌咏声、舞动容,三者似乎在各自轨道上行进,但笔锋一转,听声可以知歌,但若想达到观舞知容目的,必须要辅助以干戚、羽旄等外在舞器,这样便有了武舞、文舞。无论是《吕览》,还是《乐记》,通过层层演绎,推导出的结论都是诗、歌、舞三者紧密一体,才能实现乐的效果。在方志文庙舞佾图中亦存在此种状况,只不过对应下来的是乐、歌、舞三者合一,乐指中和韶乐,歌指首句为“予怀明德”的四言诗,舞指六佾文德之舞,只有三者契合无间,才能达到祭孔礼制活动的要义。

四、意义论:地方礼乐文明的重要关节

谈论文庙舞佾图与地方礼乐文明的关系,需寻找到沟通两者的经络所在,这无外乎分从对象的两极考虑。文庙舞佾图是以图像方式记录丁祭祀孔仪式舞蹈过程,不同于其它图谱,祭祀对象孔子在礼乐文明中的至高地位赋予了其独特内涵。而在舞佾图构成要件上,包括舞生、舞衣、舞器、舞容、动势、舞式,虽采用纷繁不同的表意方式,却一致趋向于在每年春、秋两季的仪式活动中展演礼乐文明的精义。对象的另一极方志也有特殊性,作为地方官吏组织一府一县读书人修纂的史书,具有浓厚地方色彩,不仅是汇聚地方风俗资料的宝库,更可借此观照清帝国的上、下层官僚或文化体系流动状况。为此,分别择选《(乾隆)嘉禾县志》、《(同治)安化县志》、《(同治)益阳县志》三部志书中文庙舞佾图,通过祭祀对象、表意方式、寄存文献三个角度切入,探究三处方志文庙舞佾图在推扬地方礼乐文明上的功效。

古今祭祀都会先行确立对象,以塑像、雕刻、绘图等方式在庙宇、道观、书册中呈现。这种化玄妙抽象义理为具象可观可感的平面或立体图像,使得祭祀有了可供诉说的对象,通过一系列仪式,便可和祭祀对象及其所象征的丰富内涵对话,如关帝庙中一定不会缺少关羽塑像,跪拜其下的信众通过特定的肢体动作及语言表达,追求与武圣关公的沟通,并最终渴盼践行忠义圣德,祭孔仪式中的舞佾亦不例外。文庙舞佾祭祀对象是孔子,而其一生言行及传世著述所追求的仁政礼治理想,被仰慕其人、追随其后的士子不断强化,直至成为中华传统儒释道文化鼎足而三中最重要的一足。尤需注意的是,当尊崇孔子的儒家文化成为士子修身之门,乃至成为居上位者的治国之术,对孔子的祭祀礼节也在一步步提高,而其最终指向的是孔子形象所象征着的礼乐文明。在《(乾隆)嘉禾县志》卷十[24](见图10)中著录的文庙舞佾图,不仅绘制出舞生展演九十六字舞式时的生动可视形态,还以配文形式详细解释了每个动作要领。这样一份巨细无遗的舞佾图在湖南南部出现,相信与乾隆年间颁布文庙祭祀定制及大力推行礼乐文明不无关系。

图10《(乾隆)嘉禾县志》卷十舞佾图局部

确立了祭祀对象后,还需考虑采用何种方式和其沟通,与人与人之间以语言、姿势交谈相似,祭祀活动便是人与已经虚化了的对象间的对话方式。参照上古时期巫觋特征,包括他们迥异于常人的衣着装扮,喊叫着绕舌怪异的语言,装备着千形万状的礼器,只有如此,在其潜意识或有意建构的认知视野里才能达到与神怪身处同一世界,祭孔活动也存在同样的现象。孔子是已逝去百千年的圣人,而其所象征着的礼乐文明又非可触摸的实体,因此必须通过一定的仪式,才能心摹手追。以组成文庙舞佾图基本形制的舞生、舞衣、舞器、舞容、动势、舞式等要件来看,这些便是仪式的重要组成部分,每个细部在祭孔活动中都扮演一定角色,而这些角色的组合,呈现为神圣性仪式,便是为了彰显孔子所代表的礼乐文明。若以造字“六书”类比,文庙舞佾图形制的六个基本要件便有同样的表意功能。《(同治)安化县志》卷首[25](见图11)中文庙舞佾图便有很多方面体现着这种表意,如九十六字舞式释文中“微拱”“身俯”“微蹲”等词汇在在皆是,而这些动作都连接着礼乐文明,正是通过舞生演绎这些动作,发挥着舞式表意作用,才能达到推尊礼乐文明的目标。

寄存文献类别不同,对同一对象的探讨也会存在差别,存录于方志中的文庙舞佾图,会因其附着文献的独特性质而生发出多样意义。文庙舞佾图在方志中一般位于学校志或礼仪志中,顾名思义,将其放置在这两个部分中,有着很强的实用目的,强调其在地方教育及礼制活动中的重要地位。方志作为地方性官修史书,一般由知府、知县挂名修纂,这无疑有风向标指向,而著录其中的文庙舞佾图又是对祭孔仪式的图谱呈现,祭孔宣扬着礼乐文明,这样便串联起两者的重要关系。《(同治)益阳县志》卷九[26](见图12)中著录的文庙舞佾图便通过方志这一文献载体,推动着益阳的礼乐文明。概言之,方志中文庙舞佾图,无论舞衣舞器、庙宇塑像,还是祭孔仪式、礼乐制度,都在一定程度上昭示着以忠孝仁义、德治仁政为代表的传统中华礼乐文明精神。

图11《(同治)安化县志》卷首舞佾图局部

图12《(同治)益阳县志》卷九舞佾图局部

有清一代,历时近两百七十年,疆域幅员辽阔,留存后世的方志数以千计,而这一部部方志中更是隐藏着无限宝藏。系统翻查近千种明清方志,终获16套文庙舞佾图,以此为观察窗口,归纳其基本构成形制,在与礼制乐舞型书的比较中找寻源头,探究乐歌舞三位一体的错综关系,考察其在构建地方礼乐文明中的作用。对清代方志文庙舞佾图的形制、源流、关系、意义的多层面讨论,立足点与回归处均是舞佾图,换言之,即是将文庙舞佾图放置回具体历史语境中,探讨其生成、演变、互动及作用过程。藉此,可见清代方志文庙舞佾图的自身独特性及其历史地位,其价值体现在古代舞蹈、乐舞关系、礼仪制度、地方文化等多个方面,而对其文献调查及初步理论研究在学术史及现实应用上都不无裨益。

原文参考文献:

[1]王克芬.中国舞蹈发展史[M].上海:上海人民出版社,2003:284、323.

[2]张行言.圣门礼乐统[M]//四库全书存目丛书:史部第272册.济南:齐鲁书社,1996.

[3]张培仁,等修;李元度,纂.(同治)平江县志[M]//中国地方志集成:湖南府县志辑8.南京:江苏古籍出版社,2002:452-464.

[4]倪昌燮,等修;施崇礼,等纂.(光绪)吴桥县志[M]//中国方志丛书:华北地方第二二四号.台北:成文出版社,1969:362-372.

[5]朱载堉.律吕精义[M].冯文慈,点注.北京:人民音乐出版社,1998:1137-1138.

[6]吴兆熙,等修;张先抡,等纂.(光绪)善化县志[M]//中国地方志集成:湖南府县志辑5.南京:江苏古籍出版社,2002:216.

[7]吕正音,修;欧阳正焕,纂.(乾隆)湘潭县志[M]//中国地方志集成:湖南府县志辑12.南京:江苏古籍出版社,2002:114.

[8]杨天宇.周礼译注[M].上海:上海古籍出版社,2004:349.

[9]许慎.说文解字[M].徐铉,校定.北京:中华书局,1998.

[10]王涤心,修;郭程先,纂.(咸丰)平山县志[M]//中国地方志集成:河北府县志辑10.上海:上海书店,2006:113-114.

[11]赖昌期,修;张彬、沈晋祥,纂.(光绪)平定州志[M]//中国地方志集成:山西府县志辑21.南京:凤凰出版社,2005:133-134.

[12]伍炜,修;王见川,纂;福建省地方志编纂委员会,整理.(乾隆)永定县志[M].厦门:厦门大学出版社,2012:271.

[13]余保纯,等修;黄其勤,纂.(道光)直隶南雄州志[M]//中国方志丛书:第六十号.台北:成文出版社,1967:243-249.

[14]刘文征.滇志[M].古永继,校点;王云、尤中,审订.昆明:云南教育出版社,1991.

[15]李之藻.泮宫礼乐疏[M]//文渊阁四库全书:第651册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[16]赵祥星,修;钱江,等纂.(康熙)山东通志[M]//中国地方志集成:省志辑·山东.南京:凤凰出版社,2010:464-468.

[17]赵文在,等修;易文基,等纂.(嘉庆)长沙县志[M]//中国方志丛书:华中地方第三一一号.台北:成文出版社,1976:1017-1040.

[18]孔继汾.文庙乐舞全谱[M].清乾隆三十年(1765)刻后印本.早稻田大学图书馆藏.

[19]孙希旦.礼记集解[M].沈啸寰、王星贤,点校.北京:中华书局,1989:1006.

[20]王明星.祭孔乐舞研究[J].舞蹈艺术.北京:文化艺术出版社,1989(3):18.

[21]何庆恩,修;刘宸枫、田正训纂.(同治)德阳县志[M].清同治十三年(1874)刻本.国家图书馆藏.

[22]王恩溥、刑德裕,修;李樹藩,等纂.(同治)上饶县志[M]//中国地方志集成:江西府县志辑22.南京:江苏古籍出版社,1996:130-142.

[23]李蔚、王峻,修;吴康霖,等纂.(同治)六安州志[M]//中国地方志集成:安徽府县志辑18.南京:江苏古籍出版社,1998:211-225.

[24]高大成,等修;李光甲,等纂.(乾隆)嘉禾县志(二)[M]//中国方志丛书:华中地方第一一四七号.台北:成文出版社,2014:465-488.

[25]邱育泉,修;何才焕,纂.(同治)安化县志[M]//中国地方志集成:湖南府县志辑86.南京:江苏古籍出版社,2002:92-98.

责任编辑:近复