“出入中西堂奥”——悼念张祥龙先生丨知止读书会

“出入中西堂奥”——悼念张祥龙先生

来源:“知止读书会”微信公众号

时间:孔子二五七二年岁次壬寅五月十一日癸巳

耶稣2022年6月9日

[按语]

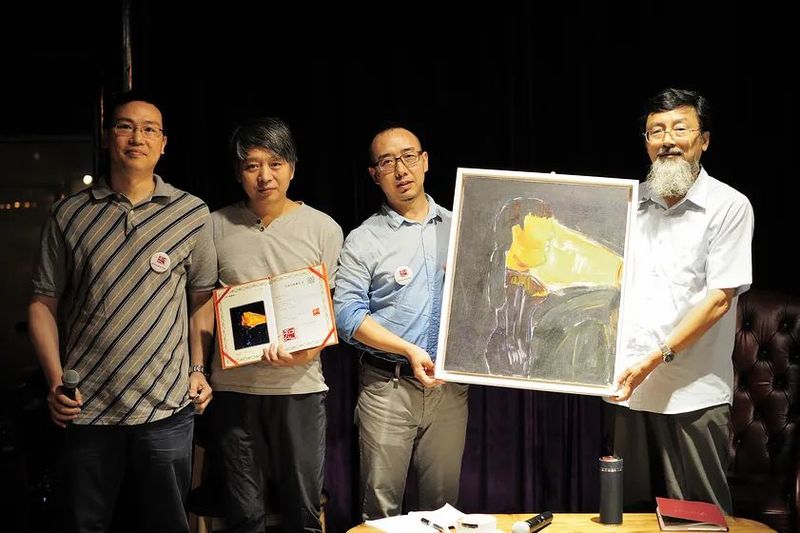

2016年7月31日,夏日炎炎,知止中外经典读书会第39届沙龙特别邀请到张祥龙教授分享题为《柏拉图<理想国>中的“数学因素”》的学术讲座,此次沙龙由读书会理事詹文杰博士主持,来自国家青年交响乐团的谢皓先生为现场听众贡献了三首优美动听的双簧管乐曲,艺术家陈光代表已故艺术家赵军胜先生为读书会捐赠名为《光》的作品,并由读书会召集人刘国鹏现场转赠给演讲嘉宾张祥龙教授,此次沙龙亦有赖“工8文创俱乐部”慷慨提供活动空间,以成嘉会。当日,四十余位来自社会各界的哲学、读书爱好者参加了活动。

张祥龙教授首先从毕达哥拉斯的数本原入手,渐次深入到柏拉图的理念论、辩证法以及前者对后者的影响,并借助海德格尔的观察,指出这一数学因素主导了西方哲学的主流,甚至通过近代笛卡尔的学说,参与造就了近现代的西方科学技术,从而梳理出作为西方的整个思想而非仅仅作为哲学脊梁的唯理论脉络;与此同时,张祥龙教授不惜振聋发聩地提醒我们,现今时人津津乐道且日益主宰我们生活的方方面面的数字化革命(如今日甚嚣尘上的“算法”和“大数据时代”等提法),把这一数学因素更为鲜明地实现出来,而我们其实“就生活在一个毕达哥拉斯时代,也是大半个柏拉图的时代”;最后,张祥龙教授并未以全然绝望的口吻陷入对自古希腊以来的数学因素的口诛笔伐之中,而是通过将西方哲学中的数学因素和中国的《易经》进行比较,清明、审慎、乐观地指出将中国的象数因素渗入到数学因素中,不失为是中国现代化发展的一条道路,其风采一如他一贯的治学和修为。

6年后的6月8日22:50,张祥龙教授遽然因病辞世,闻者无不错愕,悲恸难以自已!2019年(己亥)初春,“知止”同人有意邀请先生再度于3月10日(周日)为同人们奉献一场有关《道德经》或与此有关之中西对比主题的讲座,然先生直言身体不适,婉拒盛邀,不意2016年的沙龙之会竟成了“知止”同人和张祥龙教授唯一正式的交集,然先生中西兼综、气象阔大、见解弘深、治学严谨、待人谦和、孜孜于振传统之衰的学问及抱负,闻者已尽受眼底,如饮甘露,如沐春风,美不胜收。

为表达对张祥龙教授的忧思怀念之情,“知止”同人特刊出2016年7月31日张祥龙教授在“知止”第39届沙龙上的演讲文字,愿以文字相托,缅怀追思,祥龙先生千古!

是为记。

知止中外经典读书会理事会

2022年6月9日

柏拉图《理想国》中的“数学因素”

张祥龙

今天有机会和大家交流很高兴,但是我想说明一点:我不是专门研究古希腊哲学的,虽然从年轻的时候就比较喜欢古希腊哲学,尤其是柏拉图和毕达哥拉斯。当然,亚里士多德我也喜欢。我记得上大学的时候,对亚里士多德就没多少感受,觉得他绕来绕去的,尤其是《形而上学》。一直到后来读了海德格尔,体会到亚里士多德特别是他的美学和伦理学的魅力,才能够欣赏他。但是对于毕达哥拉斯和巴门尼德,特别是柏拉图,一直是非常有感觉的。后来贺麟先生跟我也多次讲过古希腊哲学的地位,尤其是通过研读贺先生的著作,看出他理解的辩证法虽以黑格尔为高峰,但基本源自古希腊,把柏拉图以来西方的唯理论(rationalism)看作是西方的整个思想而不光是哲学的脊梁。而其中的要害他也经常强调,下面我们会说到,就跟我今天马上要讲的所谓的“数学因素”很有关系。第二点,我理解的《理想国》,有我的偏见造就的解读视角,这偏见就是受到了海德格尔的影响。比如数学因素这个角度,我是从海德格尔那里借鉴的。最后,今天除了想尽量原本地去理解这个问题,可能还有一些我对柏拉图的批评,也是班门弄斧,但是我希望不被大家看作是一种恶意的批评,尽量是做到在东西比较的视野中,从我理解的哲学角度做一些反思和评议,这就是大致的背景。

一、“数学因素”

我这个题目讲的是《理想国》,这本来是个翻译不够准确的书名,更接近原文的翻译是“《国家篇》”,现在都是在用这个流行译名。但是我今天还是想坚持这个译名,不是我多拥护“《理想国》”,但是谈到今天这个问题,这个翻译更好,因为情况确实是:柏拉图在这本书里按照他的理想,我们接下来会讲这理想的具体表现,来构建一个最佳的国家,或者说最佳的人类的生存方式。这是让我选择《理想国》译法的理由,和我下面讲的数学因素很有关系。柏拉图的思想极其的深邃和多维,在西方历史上,通过全球化相当于是在现代人类史上,产生了巨大的影响和后果,现在还很有现实意义。我希望在讲座的最后一部分讨论一下跟我们中国的古代思想的关系和它的现实意义。

先讲引子,即贯串我这次讲座的“数学因素”。这是海德格尔提出来的,他说从古希腊开始,西方的思想中就出现了这么一个因素,从表面上看是数学的一个形容词名词化,但是它还不完全等同于数学,可是和数学,尤其是古希腊的数学很有关系,因为那种数学是数学因素最清楚、明白的一种表现。但是下面我们也会看到,它确实不只是数学,这是海德格尔视角的独特之处。

按照海德格尔的说法,这个数学因素主导了西方哲学的主流,甚至通过近代笛卡尔的学说,参与造就了近现代的西方科学技术,尤其是现代技术。使得整个人类历史发生了改变,我们中国人也是身处其中,而且以前深受其害。英国人打过来,贩卖鸦片,其实就是一帮贩毒集团。但是,我们打不过他们,为什么打不过他们呢?因为他们有工业革命,有当时世界上最先进的炮舰,有按照这种原则组织起来的军队,清朝军队出击必溃,每战必败,造成了中国悲情近代史的推动源,后来的历史大家都知道了。

在海德格尔看来,数学因素他先给了一个很一般的说法,他的意思就是可学的东西,可以学到的东西。因而同时也有可教的东西的意思,这个东西可学可教,这有什么可新鲜的?什么东西不可学和不可教呢?妈妈告诉孩子的是可教的,哲学家告诉众人的也是可教的,但是这是一个误导,我们恰恰会看到,苏格拉底说其实智慧是不可教的。

我再说第二个意思,这个是最重要的,大家知道它就可以了。它出自海德格尔的《现代科学、形而上学和数学》一文,《海德格尔选集》中文版下卷。他在那里说:数学因素就是“那种关于物――物体的物、万物的物――的其实已经为我们所认识的东西”(《选集》第850页),意思是有点别扭。就是说这个东西我们知道了,可能我们自己不知道自己知道了,可实际上我们凭借着它而知道了万物,甚至说知道了我们自己。这对于熟悉一点西方哲学的人没有什么太新鲜的,因为数学因素在那里的影响太深远了。像康德先验论,就可以帮助大家理解海德格尔所谓的数学因素。我们人类有一些先天知识,或者说先天综合判断能力。这些先天知识里面有十二个知性的范畴,以及感性的空间和时间形式,这些是我们已经知道的。我们凭借它们去认识世间万物,科学之所以可能,数学之所以可能,就是因为这个东西。

数学因素就是关于物的已经被我们所认知的东西。这个思想表面上也没有什么难于了解的,就是先天论和先验论,我们人类都有一些先天的知识,我下面讲好像儒家也有这个思想。首先,它有非常深刻的一面,当年我从贺麟先生学西方哲学的时候,第一个学的是斯宾诺莎,贺先生就一再跟我讲这个意思,后来读他的著作也是如此。比如说斯宾诺莎全部学说的方法,很奇特的是直观法。其灵魂是什么呢?甚至可以说是西方唯理论的灵魂,是什么呢?他用了一句话,斯宾诺莎的原话,即:“一如光明一方面表示光明之为光明,一方面又表示黑暗之为黑暗;”这是上半句,好像是大实话,唯理论起头的部分全部都是大实话。就像古希腊的巴门尼德说:“存在者只是存在,不可能是非存在”,这都是大实话。

但是你不要认为这是没有意义的,里面就隐含着让西方之所以那么强大的东西。斯宾诺莎这句话下一半是:“所以真理一方面是真理自身的标准,一方面又是鉴定错误的标准。”光明它能表明它自身,它不依靠黑暗来表明它自身。但是黑暗之所以黑暗,却要靠光明来表明。你根本不知道光明,怎么知道什么是黑暗呢?如果你天生就生在一个黑暗的环境里面,你根本就不知道那是黑暗,只有见到了光明,你才知道那是黑暗。真理是其自身的标准,你认识真理不用靠其它的什么;而认识错误就不能只靠错误,而要靠真理。有的真理你天生就能知道。二加二等于四等等,为什么二加二等于五就错了呢?要靠真理来使得我们知道它是错的,而这个真理是你们已经知道的。

所以这种数学因素,大家要反复体会,就会对这个方法也好,或者下面讲的有较深入认知了。这种思路从表面上就对立于西方哲学中的另外一个倾向,就是所谓经验论或实证论。我们的知识,我们的人类心灵就是一块白板,没有什么已知的东西,一切知识都是通过感官从外界接受过来的,一切真理都要靠经验实证来反复确认,好像这是科学的特点,和古代传统的西方形而上学不一样。

“文革”结束后说“科学的春天”来了,但科学的特点是什么?那时的人们往往相信,科学就是要以实践开路,搞实验,不能你说什么就是什么,你构造一个什么主义我们就跟着你跑,所以有一段大家以为科学的最大特点就是要做实验。后来才知道,翻译西方的科学哲学的书多了才知道,其实科学家和凭借经验知识认识的,无论是算命的也好,或者是炼金术也好,它不一样的地方是科学家一定是带有已知的一些很硬性的东西,科学假说也好,科学模型也好,他用这些东西去逼问自然,拷问自然,这个研究才会深入,你才能逼问出来你靠经验总结永远都想不到的那些东西。牛顿说的那些东西,爱因斯坦说的那些东西,都是一种逼问或审讯自然的结果。爱因斯坦预测一条光线经过重引力场会发生弯曲。如果不是靠数学因素和自由想象而形成的这个科学假说,人们怎么会跑到非洲沙漠中去,在日全蚀时去做那个著名实验呢?人们怎么会想到可能有这个事情呢?刚开始,爱因斯坦讲的完全就是假说,连物理学界主流都不认同,觉得莫名其妙,人们靠经验做梦也想不到它。

所以我觉得光是经验论或实证主义,的确有它们很出色的一面,它们是这数学因素造就的整个西方主流的泻药或者是解毒药,先验论要用这些东西来平衡一下,但是,西方真正的思想脊梁还是前者,即所谓的数学因素。而这个数学因素里,我们从古希腊思想的发展,到后来尤其是近代的自然科学的出现,其中最容易被我们抓住或最明确地被我们把握的就是数学。

当然,我要一再强调这是古希腊的数学,不是巴比伦的数学,也不是古埃及的数学。希腊的数学特点跟我们中国古代数学也不一样,我们搞中国古代数学史,我很尊重的有几位学者,就提出来我们中国古代数学比如《九章算术》等,跟它不一样,这个话我们先放一边。

所以我们这里说的是古希腊的数学和它表达出的数学因素。比如说柏拉图的《美诺篇》,引导我们看数学和所谓的已经为我们所认知的数学因素的关系。刚开始,苏格拉底和美诺讨论美德是不是可以教的?苏格拉底主张美德是没法教的,怎么会没法教呢?因为我连美德本身是什么都不知道。美诺这个贵族小伙子年轻气盛,说你怎么连美德是什么都不知道呢?苏格拉底就说,既然你知道,请你告诉我吧。美诺上来就说战士的美德是什么,政治家的美德是什么,男人的美德是什么,女人的美德是什么,说了一大堆;苏格拉底说:好哇,我要一个美德,你给了我像蜂群那样的一大窝。但是实际上我要的恰恰是美德本身是什么,不是说美德的众多表现是什么。于是美诺就尝试给美德本身下定义,但总不成功。他就困惑极了,说我明明知道美德本身是什么,不然不会对美德的表现说三道四,可怎么就抓不到美德本身这条泥鳅呢?看来人无法通过学习或下定义来获得它。

由此就说到美德到底可教还是不可教,或可学还是不可学。可教和可学是一个事情的两面。苏格拉底说实际上我们所谓的外在意义上的学习,似乎是不可能的。这就是所谓的学习悖论。试问:你学的东西是不是你已经知道了的呢?美诺说当然是我不知道的。苏格拉底说如果你不知道它是什么,你怎么学它呢?你根本不知道它是什么,你碰到它你都不知道这就是它呵。另外一方面,如果你要学的东西是你已经知道的,那你还用学它吗?所以说学习这个过程是不存在的,学习恰恰是一个说不清的的事情。

柏拉图或他书中的苏格拉底就提出,真正的学习是回忆我们已经知道的东西。这就是所谓的学习等于回忆说。这个东西我们已经在前生知道了,我们在天上看到过这个最真实的、最美好的东西,即理念或理式。我们到这个世界上来,被某个因素触动,让我们回忆起它们。这就是数学因素的一个很典型的表现,而且他举的例子恰恰就是数学的。苏格拉底怎么对美诺论述学习就是回忆呢?他说:好吧,你把你们家里的一个小奴隶叫来,你保证他没有学过几何。西方的奴隶制源远流长,一直到19世纪。

苏格拉底说,我绝不告诉他几何问题的答案,我只是向他发问,你看他能不能自己回忆起他已经知道的东西。于是苏格拉底向小奴隶提一个问题:已知一个正方形边长是二尺,面积画出来了,都是很直观的,一平方尺一个方块,整个面积是多少?四(平方)尺,这个小孩能容易地辨认出来或数出来。他说小朋友,你给我找一个比它面积大一倍的正方形好不好?那个小孩说好,它的边长应该是四尺,比原来的边长长一倍嘛。苏格拉底就按孩子说的,画出来一个边长是四尺的更大的正方形。然后问孩子:你说这个是多少尺?这个小孩数出来是十六平方尺,比要求的八平方尺大了一倍。苏格拉底再问:比第一个正方形大一倍的正方形的边长是多少呢?孩子说一定是三尺,四尺和二尺中间嘛。于是按照三尺又画一个正方形,他们全是直观的看,九平方尺,已经很接近了。那个应该是八平方尺。那个小孩说我实在是不知道了。苏格拉底说,美诺你看,我根本没有告诉他,只通过发问,像电鳗一样刺激它,他就已经知道自己是无知的,以前那些想法是错误的,实际上他离真理就不远了,他不知道正确怎么会知道错误呢?就是刚刚我们说的唯理论的数学因素那个意思。

然后苏格拉底再针对直观到的图形发问,引导小孩子知道,要得到正方形面积的一半,可以靠斜边将正方形分成两半。大的正方形由四个小正方形组成,每个都是通过斜边取半,四条斜边连接起来在中间形成一个正方形,这不就是十六平方尺正方形的一半,即八平方尺的正方形了吗?苏格拉底表面上是没有告诉他该做什么,就是发问,最后小孩自己找到了,这个八平方尺正方形的边长,应该是四平方尺正方形的斜边。

再次问:你的确没有教过他几何学?美诺说我真没有教过,而且担保别的人也没教过。苏格拉底就说:你看,他本来就知道了这知识,它们已经在他心里,我只是通过这些刺激把它唤出来而已。这也就是很有名的知识在于回忆的学说。他说通过这个可明了,我们每个人天生已经知道了最重要的东西,我们的灵魂中有一些永恒不朽的知识,证明这灵魂不像我们的肉体一样是可以死亡的,所以灵魂一定不朽,大家努力去回忆,你的生活经验和知识就会越来越被提升。

二、毕达哥拉斯

这是第一个话题,什么是数学因素。第二个话题,我来讲一下它的最早提出者毕达哥拉斯。数学因素实际上从古希腊哲学的开端时就存在。我们知道泰勒斯是第一个西方哲学家,他本人又是一个伟大的数学家、天文学家。天文跟数学天然就连在一起,泰勒斯预言了日全食,很了不起。后来他开创的那个米利都学派中的阿拉克西曼德主张无定是万物的本原,泰勒斯主张水是万物的本原。

这些人其实都有数学头脑。到了毕达哥拉斯,数学因素就被公开提出来,主张数是万物的本原,很了不起。西方的哲学和思想、科学由此走上一条新的道路,其他民族都没有的,我们中国现在还在拼命的学习和追赶的,就是跟数是万物本原的思想和科技形态有内在的关系。

毕达哥拉斯本人创立了一个影响深远的学派。他年轻时离开相对“落后”的希腊文化领地,到当时的“先进”文化即巴比伦、埃及“留学”,学了很多那里的数学、天文学、宗教,希腊人的特点是能够把人家那种实用性的数学做形式化的改造,提升为特别纯粹的东西。他创立的这个学派,又是一种宗教,又是一种政党,又是一个科学研究的团体,它存在了八百年,其中出了很多很多开创西方科学、数学、宗教方面的重要人物和成果。所以罗素说过,毕达哥拉斯就其聪明和不聪明而言,他都是西方历史上很重要的少数几个人之一。罗素是很不喜欢毕达哥拉斯的思想气质的,因为他在认识论上主张经验论,但是他能看出这一点,因为他又是一位数学家和形式实在论者。我完全同意罗素的讲法,认为流行的西方哲学史,中国人写的也算在内,对毕达哥拉斯的地位估计得很不够。

我们来看亚里士多德对于毕达哥拉斯的学说的一段记载。他写道:“他们认为数先于整个宇宙,也先于一切自然事物――因为没有数,任何东西都不能存在,也不能被认知,而数即使离开别的事物也是能够被认知的。因此,他们认为数的元素和第一原则就是万物的第一原则。”(《亚里士多德残篇选》)这段话我觉得非常明确了这里面很重要的一环,就是说没有数存在,任何东西都既不能存在,也不能被认知,而数离开别的东西也能够被认知。你琢磨一下,是不是确实是这样呢?首先我们先体会他的意思,我们能认识这些对象,比如我看一个杯子能知道它是杯子,看我们人生中各种各样的知识,如关于美德的知识,关于构建国家的知识,关于管理和科学的知识,按毕派讲的就都是起源于数学的知识,实际上就是起源于数学因素。对不对?

下面我再做一点反思,没有时间来充分讨论了。即便离开了别的东西,数也是能够被我们认识的。对吗?二加二等于四,两只山羊加两只山羊是四只山羊,世界上所有两个东西放在一起都是四个东西。当然,时间长了就变了,一只公山羊加一只母山羊就不一定是两只山羊了。而我们中国人恰恰特别重视一只公山羊碰到一只母山羊时候的那个情况,所谓阴阳碰到一起就会发生出新东西,就不一样了。但是西方人倾向于认为,知识涉及的东西肯定是充分对象化的、不变的。问题是我们人类是先学的数吗?你要认知,一个孩子一开始你不教他语言,先教他数,有没有这样的孩子?先学数后学其他的知识。我知道有一个小神童,我们北大哲学系的一个老师的孩子,他爸妈告诉我说,这个孩子你平常让他干什么事他不愿意干,他们就说,如果你按父母的话做了,就给你一个奖赏。什么奖赏呢?让你做数学题。这个孩子天生就是一个数学神童,做数学题他享受。

可是我也不相信他爸爸妈妈一开始先教他二加二等于四,先不教他叫爸爸妈妈。按照毕派的说法,我们人类应该是先学数,再学语言的,这个我就不讨论了。你别看表面有些荒谬的地方,但它很深刻,抓住了一部分真理,人在成年以后或者是处在某些研究的情境中,数往往走在经验之前。亚里士多德记载的这段话,让我们想起来另一个很著名的记载:毕达哥拉斯经过一个铁匠铺,听到里面铁匠打铁的声音,形成了一个和声,或者叫谐音,挺好听的。他就进去检查那些铁匠用的锤子,称它们的重量,发现它们成数学比例,共有三种比例,涉及到整数的前四个数,几比几怎么样。他就说,世界上的音乐,谐音也好,和声也好,都是出自数字的关系。他将这个思路加以推广和深化,认为整个宇宙和人生就是一个大和声,于是就形成了数本原说。实际上那些铁匠根本不知道,当时的那些音乐家也不知道这种数学因素,可他按照柏拉图,实际上我们已经潜在地知道了这个东西,音乐家和听众听到和声就觉得好听,就开始被唤起回忆,所以这里边有更深的东西。

实际上都是数字关系,尤其是数的比例关系。一切真实的,美好的东西都是这样成比例的;而那些破残的,不美好的东西,就是因为比例关系被破坏了。整个宇宙都是像一台交响乐那样的和声大合唱,大演奏,不同的星体按照不同数学比例的轨道运动,造成了宏大之极的和声,正像我们中国古人说的天籁,但他的天籁完全是数学化的。可你会问,为什么我听不到天籁呢?他的回答是:你的心思太杂,如果你的心正思纯,多喝泉水后就能听到。我去过希腊的德尔菲神庙,据说古代时,这里的女祭司做预言之前多少天不吃饭,就喝旁边一个圣泉的水,再吸一种植物的烟,进入出神状态,就能够预言。

所以毕派崇尚真正纯粹的数学。毕达哥拉斯定理大家都知道,即我们所谓的勾股定理,最重要的是毕达哥拉斯证明了勾股定理是不会错的,不光是发现,其实古埃及人早就发现这个规则了,但是从形式上证明它不会错,是另一个层次,所以他们宰了一百头牛来庆祝。发现数学定理,也就等于发现世界和人生的深层规律。所以,这种纯粹的数学对他来讲是最纯洁、高贵和普适的知识,而且他们说这知识存在于整个宇宙中,当然也存在于我们心中,因为我们人类属于宇宙。

所以说毕达哥拉斯实际上深刻地影响了柏拉图。柏拉图表面上的老师是苏格拉底,苏格拉底死前说你们这些人在我死后去游历,因为雅典也要迫害他们。柏拉图在他的游学期间交了一些朋友,埃利亚学派的,尤其是毕达哥拉斯学派的,还买了一些毕达哥拉斯学派的著作,以至于后来有人说柏拉图的《蒂迈欧篇》是抄袭毕达哥拉斯学派某人的著作。这个很难定下来,因为古代没有明确版权意识,吸收改造到一定程度,就可以说不算抄袭了。反正他受他的影响极其深远,我们可以看到,从他自己思想形成的那个阶段,这影响就已经很明显了。他成熟期典型的代表作就是《理想国》,还有其他的一些晚年的著作,另外还有一些所谓的“不成文的学说”,主要记载在亚里士多德的著作中。从它们可以看到数学因素的决定性地位,《蒂迈欧篇》和这个“不成文学说”简直就是毕达哥拉斯学派的一种柏拉图版。

而且大家后来都知道,他游历完了以后到雅典建立他自己的学园。我到雅典去,听说发现了柏拉图的学园遗址,我还专门去看,确有一些古迹,可是他们雅典人也不在乎。我们中国人现在如果发掘出孔子教书的杏坛遗址,那会多珍贵,但他们那里的古典东西太多了。他的学院门上有一块牌子,不是“华人与狗不得进入”,而是“不懂几何学者请勿入内”,因为你不懂几何学,我里面讲的一切你都不会懂,所以请先到外面学几何,然后再来敲我的门。他实际上把他的老师苏格拉底寻找美德,什么是勇敢?什么是正义?寻找这些美德的普遍定义的那种对谈法,通过数学因素改造成了后来所谓的辩证法。苏格拉底的对谈法,于当场情境化的对谈之中逐渐深化,让对方自相矛盾,对谈本身是一种有生产性的过程,这么一种很微妙,我也特别欣赏的思想艺术,一种接生婆的艺术。柏拉图这里开始改变了,他融入了毕达哥拉斯的思想,把这种对谈法改变为朝向“理式”(idea,eidos)――一般翻译成“理念”,我也依罗念生先生的建议把它翻译“原型”或“模式”――并且以这种原型为基础的辩证法,下面我再谈。

三、理式论

第三个问题就是《理想国》中的数学因素,这里面涉及到原型论或者理式论,这是它的全部学说的基石,还有两个世界的思想和辩证法。《理想国》实际上就是建立在理想,或者我叫它理式原型基础上的国度,按照柏拉图找到的至善的理式或者原型,还有由至善统帅的另外四个希腊人最看重的美德:智慧、勇敢、节制、公正来设计的一个国家。

我们现在谈什么是理式。它的英文翻译,现在比较通行的是大写的“形式”,即“Form”,不是经验化的而是一种理想化的形式。顺便说一下这个词怎么翻译,一般翻译成“理念”,后来陈康先生提出来说谈不上念,念是我们心中的念头,主观观念化了,说这个应该翻译成“相”。佛教也用这个词,我们中国古代的一个词,照相的“相”。它意味着我们看见的东西又存在于我们心里。陈康先生说这个词的原义在希腊文就是“看见”,或被看见的东西之形相,以前翻译成“理念”太抽象了,翻译成“相”才有了直观意味,直接看到的“相”,当然肯定是我们心灵看到的“相”。我觉得它有精彩处,“相”的动词如“相面”就有观看、省察之意,其名词即所看到的东西之相状,大致符合他讲的这个词的原义。但还是有问题,因为它把柏拉图的数学因素淡化了,太一般化了,容易跟东方的一些思想如佛教中讲的“相”混淆。西方这些年译为“原形式”(Form),有它的道理,所以在中文中译为“理式”、“原型”可能更合适些。

另外还有很多翻译,如吴寿彭先生说这个词的原形动词eideo同时还有“认识”的意思,到柏拉图那里,“认识”的意思压过了经验的看的意思,所以译为“理型”或“理念”也无大错。他译为“意式”或“通式”。简单的来说,我比较赞同罗念生先生的译法。他是我们中国很重要的一位希腊文翻译家,译出了不少古希腊的悲剧。他提出来翻译成原型(idea)和模式(eidos),我也接受。我觉得“原型”是最好的,又通俗。一类事物的“原型”就是其根据,所有的床之所以叫做床,按照柏拉图来讲就是因为它们分享了床的这个“原型”。“原型”或“理式”是永恒不变的,一类事物只有一个,就像巴黎的米尺,因为它我们才说有几米、几厘米,但是这个米尺是会被毁掉的,什么时候就不存在了,但“理式”是不会变的,它是一个理想的“原型”。但为什么一定要设定“理式”我们才知道床是床呢?难道我们不能从生活经验中知道这是床吗?柏拉图告诉你说,经验让你知道它是床,但如果你的脑子里,或者你的灵魂里面原来没有床这个理式,你是永远也不会知道你睡那个东西叫床的。

这是怎么一个逻辑呢?比如说你看到姚明和乔丹站在一起,你就说姚明比乔丹高,你就靠直觉比较,没有说用什么高的原型。但是柏拉图说不然,你连高本身都不知道,怎么会知道有高矮这么一回事呢?你怎么会说姚明比乔丹高呢?你怎么不说他比乔丹肥、他比乔丹重、他比乔丹白,却非要说他比乔丹高呢?一定是你事先已经知道高了,而且不是经验的高,是高的本身,你才在经验刺激下依据这高本身来说他比他高,就像你最终是依据巴黎米尺说甲物比乙物长了3米。

如果你事先不知道水果,你见到无数的所谓水果的表现,苹果、梨、葡萄等等,你怎么会想到它们都是水果呢?归纳法离了原型论似乎就是画龙没有点晴。所以确实,柏拉图的原型论有它占理的一面,弥补经验论的不足。如果按经验论的讲法,你的心灵原本是一块白板,整个的认知就没法开始。我就不再深入讨论这方面了,当代的一些认知理论,如现象学的认识论,实际上是处于两者之间,先验论和经验论之间。柏拉图的唯理论就是靠更高的已知第三者来打通主客体的这么一个学说。

我当年读柏拉图的时候也是卡在这儿,上大学的时候,就觉得他讲这个东西矫情。可是你仔细琢磨,里面也有一套道理。所以他在《理想国》的第六卷就用了一个著名的比喻,叫做“太阳喻”,以太阳及阳光来比喻至善和各种各样的理式,你没有太阳,没有至善和那些理式原型,你根本就不可能认识万物。他的思想根本是这样的,我们之所以能看到一棵树,除了有我和这个树之外,还靠什么?必须有光,如果漆黑一片,你根本看不见。而他说的那个理式或原型,尤其是最高的理式善,它放出的光芒,就是我们精神的或者整个世界的最终真理的来源。他放出的光芒使得我们看见其他的理式,然后再通过这些理式的光芒看见具体的事物。这个思想反应在他的另外一个“洞喻”里面。我们生活在一个漆黑的洞里,靠背后的一些火光,一堆篝火来认识我们前面反映出来的影子。篝火和我们之间有一些家伙拿着一些木偶在晃悠,我们就认之为世界的真相,实际上就是这些影子。我们的眼睛最习惯于看阴影,但是也要有火光,火光映出了阴影。这时候有一个人挣脱了这个锁链,爬出了那个深洞,到了外面以后,阳光把他的眼睛刺的什么也看不见,更不用说去直接看太阳。太阳太厉害了,他觉得太阳是最可怕的。他只能去看现实世界中的那些东西,当然只能靠阳光去看见它们。后来这个人习惯了这个相比于洞穴中的影像是更真实的世界,开始能够去直接看太阳,他才算真正的哲学家,爱智慧本身而非仅仅它的实用阴影,最后发现所有智慧的来源原来是那个太阳(至善)。

这个人最后得了真理以后,又要去洞里拯救大家,最后他就像苏格拉底一样被他的同胞们杀掉了,因为那些人习惯了这么一个阴暗的世界,你要把他们带到光明的世界中,他们受不了,觉得那是一个“要另立新神”的邪恶世界。

太阳比喻之外,还有两个世界的说法,实际上是四线段比喻。刚才我讲“洞喻”和“太阳喻”中包含的两个世界思想已经很清楚了。一个是以数学因素为主导、以古希腊数学为模型的那么一个纯粹的、超越的、完全存在而没有任何非存在因素的那么一个理式的世界,一个纯存在的世界。后来中世纪基督教利用它来说上帝的美好、永恒的世界。另外还有一个是我们平常生活的经验的、不纯粹的和掺杂的的世界。

这两个世界,美好真实的世界是以至善为领头,就是我刚才说的太阳,它的光芒就是众理式,比如说美德的理式,正义、智慧、勇敢本身等等。

第二层就是数学理式。数学的和更纯粹的理式组成了所谓可知的世界,一个永恒不变的世界。下面才是经验的世界,又分两块,第一块就是我们日常看见的所谓的真实的世界,实际上就是上面世界的一些倒影,我刚才讲的一些阴影,我们误以为真实。另外还有一个对这个实际世界的再表象的世界,实际上是一个幻觉,相比实际的物质世界的想象世界。

比如说艺术家画这张桌子。我们这张桌子是对桌子的理式的拷贝,是它的副本,而艺术家画的桌子则是这个副本的副本。对于代表全部存在的这条线段,我们上来先画第一条线,要画在经验世界和可知的纯存在世界或理式的世界之间。然后再按同样比例各自划分,形成四个线段。它们清楚地把我们的认识功能、认识的对象,以及它们代表的哲理含义、人生含义都展示出来了。它在《理想国》的509D,很多的选本,无论是北大的《西方哲学著作选读》还是《古希腊哲学》等,都选了,因为它重要。

我们现在讲辩证法是怎么回事?先说它的背景。按前面的介绍,在可知的世界即理式的世界中,数学的理式比较低,更高的是我们美德的理式,最上面是一个至善,其实按照我今天讲座的思路,其实数学理式这一块恰恰是特别重要的,它是激发了古希腊人的那种原创想象的原型。

为什么古希腊人就能产生这种纯粹的数学?他们从别的地方学到的那些数学却没有那么纯粹。这也有一些原因可以探讨,我是认为跟他们的语言特点有关,今天就不探讨这个问题了。

为什么数学的理式还比较低呢?因为它有假设,经验的假设。比如说几何学家讨论三角形,先在桌子上或者墙上画一个三角形出来,让别人直观到这个三角形,虽然他要是说的那个三角形的理式。你自己画的三角形无论画多么准确,实际上总是有误差。但是按照三角形的理式,内角和只能等于两角和,后来完善的总结就是著名的《几何原本》。

但是柏拉图说数学还是要依据经验的形象让我们知道真正抽象的三角形,所以它还不够纯粹,实际上用我们今天的思路讲,就是它体现的数学因素还不够已知。真正已知的东西是凭它自身的光明就可知,我们就知道它是太阳,我们看太阳靠的还是太阳的光,所以柏拉图说这些数学的理式还不够高,要再往上走。怎么办呢?我们认为数学的起点,比如说后来的《几何原本》,列出五个公理,两点之间以直线为最短等等,当然平行公理导致了很多问题。

但是他们认为这些公理是绝对正确的。可是柏拉图认为,数学的公理或理式里面隐含着假设,经验的假设。所以真正的哲学家要把它们当作假设,而不是当作绝对自明的公理,因此要从这种不太纯粹的理式你再往上走,通过所谓的辩证运动,思想的区别、划分和再结合,发现更纯粹的理式,最后达到毫无经验假设的纯理式原型,这个过程或理式攀登法以及它的推导就叫辩证法。

后来,这个辩证法经过中世纪神学的改造和利用,受到亚里士多德主义的影响,到了黑格尔就成其大观,最后到了马克思手中,把黑格尔的头脚颠倒的辩证法改造成了唯物辩证法、历史唯主义,一直影响到我们中国人四九年之后整个现代思想史的现实,一直到现在还在起某种作用。

我念一段柏拉图话大家感知一下,很著名的讲辩证法的话。这出自《理想国》511B:“至于讲到可知世界的另一部分,你要明白,我指的是逻各斯本身凭着辩证法的力量而达到的那种知识。在这里假设不是被用做原理,而是仅仅被用作假设,即,被用作一个阶段的起点,以便从这个起点,一直上升到高于假设的世界,上升到绝对原理,并且在达到绝对原理之后,又回过头来把握那些以绝对原理为根据提出来的东西,最后下降到结论。”这就是辩证法。

先上升,从洞里向上爬出来,上升到无前提的绝对原理,至善,看到太阳,然后再回去。“在这个过程中不靠使用任何感性事物,只使用理式,从一个理式到另外一个理式,最后归结到理式。”最后这句话特别有意思,下面有适当的时候我再讨论,大家感受一下就是了。辩证法就是理式攀登法和推演普照法。

所以我可以用一句话总结,理式论是《理想国》的原形,因为整个《理想国》是按照正义的理式、智慧的理式,勇敢的理式等等设计的;但是数学因素和代表了它的思想方法则是理式论的源头,是它的原形。所以原形的原形实际上是数学因素,为什么呢?我们为什么能够把经验主义的最基本的东西全抛到一边,从理式到理式,最后归结为理式,完全凭空而行,就是因为按照柏拉图的学说,理式就在我们的灵魂之中,他才敢说这个话。当然,要经过很多训练,最后只有那些哲人,完全摆脱了感性诱惑的人,能够进入辩证法的这么一个上升和下降的过程。

后来黑格尔把它改造为主客之间的螺旋上升。马克思改造成人类历史、世界历史发展的螺旋上升,最后上升到共产主义。所以这个思路跟儒家讲的良知良能,孟子讲我们人类天生就有一种良知良能,你见到父母就知道孝,父母见到儿女就知道爱,也不用教。好像我们已经知道这个东西了,但是这个是形似,儒家所谓的先天论和他的先验论是形似而不是神似,里面还是很有差距的,我们到后面再讲。

四、《理想国》国家设计中的数学因素

第四个问题《理想国》国家设计当中的数学因素,我们具体来看一看怎么设计国家。理式论是典型的普遍主义,什么是普遍主义?就是说我们人类有一种能力,我们能够通过某种办法,当然这里是通过数学理式概念化,找到一种真理,这种真理可以无障碍地跨越时空,因而是无条件地普遍适用的。你说二加二等于四,七加五等于十二,哪里不适用你说出来,如果说不出来就是普遍适用的。

这是数学,还有科学,牛顿定理等等,当然现在发现牛顿定理有的地方还有问题。爱因斯坦相对论和海森堡、玻尔的量子力学等等,这是普遍主义。有这么一种真理,你找到以后,全天下所有的有关现象通通适用。所以现在说民主是普适的真理,科学是普适的真理,所以现在左派、右派之争,普遍主义是其中一个方法上的要害,各有各的普遍主义原则。

说到柏拉图的理式论,它是非常纯粹的,不像亚里士多德的哲学还揉进了一些经验论的甚至现象学的因素。所以柏拉图在设计一个理想国家的时候,他就要摒弃很多我们人生中觉得是经验的东西,比如说民族文化。他的《理想国》里面要排除诗人、画家。为什么呢?跟刚才的四线段论很有关系,因为他们及其作品是不真实中的更不真实,它是拷贝的拷贝,只会蛊惑人心。我们看这张桌子,某种意义上就是受骗,我们发现它后面的理式才知道它的真理。可是那些艺术家,比如梵高画一张桌子,好像很有艺术魅力,他画的一双鞋,在许多欣赏者包括海德格尔眼里,显得那么美和真,那么吸引人。他让我们偏离对这个世界真实的认识,所以这种人在《理想国》里不能有。

还有一个不能有,家庭不能有,这个不得了。所以他是一种柏拉图式的共产主义,没有错,他就是共产共妻,没有家庭。为什么没有家庭?不是说所有人没有家庭,只有这个国家的统治者不能有家庭,因为有家庭,人就会有贪欲,就会有私心,为他家里着想,而不为国家为人民着想。所以我们以前宣传的,“文革”的时候,包括现在还有一点影响,一个人去抗洪救灾,家里面的老爸要死了他都不回去,这个被看作美德和公心,都是从这里或普遍主义来的。中国古代的美德从来没有宣传这个,老爹要死了他敢不回去?罢官,皇上就要骂他。所以,这是两种不同的思想方法,毕竟柏拉图是以原型为真理和实在标准来设计一个国家。

依据智慧、勇敢、节制和正义,他设计了三层国家的居民,第一层是具有智慧的哲学家。所以我们学哲学的人从来都喜欢柏拉图,这个是最得意的地方。一定要哲学家做王,最高的统治者,这个国家才有救,才会走上正确道路。为什么呢?因为我们已经认知的真理或理式被这个哲学家意识到的最多,其他的人都还被蒙蔽着,要靠哲学家来启蒙。所以哲学家领导这个国家一定是最合理的,后面这些原则都能体现出来。

第二个就是卫士,国家需要武力保护,对内维持秩序,对外抵御侵略。当时希腊人脑子里的国家就是城邦,城邦和城邦之间的战争经常爆发,异族还有入侵,波斯人也会打过来。他们也要学习智慧,最大的智慧是他要听从哲学王的领导,但他们的首要美德是勇敢,不是蛮勇,而是由智慧引导的内勇。

这两层人组成了这个国家的统治者,他们从小就要受到最好的教育,让他们逐渐能够摆脱人天生就有的贪图安逸和享受的倾向。训练非常严格,这个国家设想和斯巴达有关系,斯巴达是柏拉图脑子里的原形之一。关键是哲学王爱智慧、有智慧和用智慧,卫士则要勇敢地去实现和保卫智慧。

《理想国》里大段大段的讨论,关于美德是什么,正义是什么,尤其是如何将这两个阶层的美德培养出来。还有教育,怎么教育?他们不能有家庭,那他们怎么生活呢?生了孩子怎么办呢?生了孩子交给国家来养,由最适合养孩子的机构和人们比如教育专家来培养。就像现在西方人和我们中国的一些人,已经感到或慢慢地更会感到,靠家庭带孩子的方式是多么原始和落后,就像还在靠家庭作坊生产用品。为什么不靠专家设计的先进设备和机构来生产和培育人类后代呢?

所以说孩子生出来都得交给国家,请专家,最好的老师教他们。按照最合理的安排,先学什么,后学什么。比如让孩子们听的音乐就要选雅乐,比如巴赫那样的,当然那时还没有巴赫。我也很喜欢巴赫,他的音乐中数学因素特别明显,和声对位讲究。但是后来发展的浪漫主义,或者说什么现代音乐就比较要去表达感情,听起来激动人心。但是巴赫的让人总不听腻,因为他是源头,是和谐,甚至是某种意义上的原版莫扎特,很清纯平和。

要去掉不受控制的激情,服从哲学王和理想国对统治者们的生存设计。因为没有家庭,没有私有财产,大家公产、公餐,一切以公为先为高,以私为耻为低,在统治者中就培养出朝向理式的精神。这样,他们的思想就越来越纯粹,像我们年轻时候的“文化革命”的口号:“破私立公”,最后把你改造成“共产主义新人”。这些都跟柏拉图要塑造的统治者是相似的。

下面一层就是被统治者,里面有各种各样的平民百姓,各有自己的家庭,过着可怜的、现象化的、热闹的、世俗的生活,工匠、商人、农人、女人、孩子和奴隶,属于这个大阶层。他们遵守的美德是节制。而正义则是各个阶层各司其职,尽各自的责任。

整个国家是以无家者统帅有家者,数学因素统帅经验因素,从上向下的这么一种金字塔规范。大家都得听最高的哲学王,而没有或者缺少从下向上的构造。

实际上,《理想国》中还有一种思想是对人进行根本改造,后来在《政治家篇》里讲“我把政治理解为唯一有资格做‘民众牧者’,并认为他们像牧人喂养他们的牛羊一样喂养人类”。这是因为他觉得自己已经找到那个终极的真理,什么是普适真理,什么是至善他已经找到了,所以他敢于向一切传统挑战,用终极的真理改造一切。这个国家的统治者们可以不要家庭,这在当时的希腊人那里也是极其震撼的。

这个“民众牧者”的话背后是什么?政治家是牧人来养这帮羊群。要是生了小羊,挑哪个好就留,让谁活就活,让人群往哪个方向发展就向哪里育种优生。他设想的理想国里确实也是要这么干的,斯巴达也是这么干的,孩子生出来交给国家,那些长老就要选择,按照他们的标准要选强壮、有冲劲的。他们认为有残疾、太弱的就处理掉了。到现在,人类面临的高科技对人类的改造,已经是箭在弦上,你们的子女说不定将来会面临这些问题。

所以说《理想国》里有很多的东西和我们的和未来人类的生活有关,最简单一句话,既然终极真理像数学因素那样是可以被我们找到的,那么我们为什么不按照这个真理去塑造一个更好的世界和人种呢?整个的世界,那些人类以前的传统文化,都是无所谓的,都要依这个普遍化真理而被选择,顺之者昌,逆之者亡。按照一些科学家和哲学家的看法,现在这个人类太不完满了,又贪心、好战、好色、弄权、自私等等。干脆我们把人进行基因改造,让人完美的,完全为他人着想,不为自己着想,男女一旦结合就像天鹅一样,永世不再找第二个,又不贪财,一切都为公家……。这种让人类重新做“人”的改造,听起来无比美好,但可能像历史上听上去最好的东西,带来的是巨大灾难。

五、《理想国》、中国古代哲学和人类的命运

第五个问题,也是最后一个问题,“《理想国》、中国古代哲学和人类的命运,”刚才已经涉及到了。现在就有一个相关的问题,即数学因素或者是像康德说的人为自然立法的能力,实际上还包括人类为自己的社会立法,是不是我们人类的宿命?西方已经成功到现在这个程度,按照海德格尔和其他的一些思想家的判断,跟这个绝对有关。西方按照它发展出近现代科学,向前推进了工业革命,现在更是一个劲儿的科技革命,尤其是数字化革命,把数学因素更鲜明地实现出来。我们生活在一个毕达哥拉斯时代,也是大半个柏拉图的时代。

这个过程是完全合理的,我们应该为他唱赞歌,还是说我们应该心存警惕和不安?这个是我们搞哲学和历史的人应该思考的大问题。老百姓玩手机玩的很高兴,以前我连手机也不用,现在我没有办法,到一个新地方,房间里没有座机了,不用手机不行,生活在这个体制下就得用人家的数学因素。

整个这个时代朝向的是越来越毕达哥拉斯化的世界,这是我们应该明白的。古希腊那么多杰出的哲学和宗教学说,为什么毕达哥拉斯的学说一出来就对后世有那么长远和那么致命的影响?关键是它符合了西方语言参与造就的希腊人和西方人的基本思维方式,和我们中国人的汉语造就的是不一样的,我有其他的文章来讨论这些内容。

比如说原子论非常出色,希腊人想出来的,主张世界是由原子构成,可是出来以后没有多久就被忘记了。但毕达哥拉斯这个数本原论可一直没有被忘过,虽然毕达哥拉斯本人被人家割了喉咙。他遵守自己的戒律,后面有人追杀他,前面有豆子地,戒律里有一条不能踩豆子,也不能吃豆子,所以到了那里他就不跑了,宁可死。最后,那些家伙追上来杀了他。

但这个学派还在延续,也借助柏拉图,甚至一小部分的亚里士多德,后面一直在延续,大希腊时代,罗马时代,尤其是到了中世纪,基督教神学还要借助柏拉图,当然后来亚里士多德占了上风。可是到了近代,整个柏拉图和毕达哥拉斯主义复兴。我是把近代自然科学的出现和毕达哥拉斯主义和柏拉图主义的回潮联系到一起。近代自然科学一个重要特点是数学化,哥白尼、伽利略把这些观察资料最后变成数学公式表达出来,地球绕太阳转,用数学公式来算就更简洁一些,你要是说太阳绕地球转,也说得通,但你得用多少公式或圆圈来套接呢?其实一开始,日心说在很多经验观察方面并不充沛,是思想、观念和数学因素走在实验数据之前。

这个从来就没有断,比如中世纪的安瑟伦对上帝本体论的证明就是一个典型。我们完全靠脑子里的东西,就能证明上帝。上帝是什么?无限高于我们人类。可关键是我们人类心中竟然会有这么一个观念,你一说到上帝的时候就会想到它,其内容就是“不能有比他更伟大者”。就是你骂上帝,你否认上帝,但是你一旦用这个词,你就会知道上帝这个词的含义就是不能有比他更伟大的存在者,他是最伟大的。安瑟伦说:好,只要承认上帝观念是指不能够设想比他更伟大的,那么我就能推出上帝在现实中存在,为什么呢?因为上帝就不可能只在我们思想中存在。没人否定他可以在思想中存在,因为你有关于他的观念,他在你思想中已经存在了,但是很多人,比如无神论者说上帝在现实中根本不存在。安瑟伦说不对,如果上帝只在脑子里存在,而不在现实中存在,他就不是没有比他更伟大的存在者了,因为人们就还能设想另外一个更伟大者,不管把他叫上帝还是魔鬼,他又在观念中存在,又在现实中存在,他就比所谓上帝更伟大了,这就跟上帝的那个原型或原义产生矛盾了,因此不成立。如果它不成立,那么它的反面就必成立。用这个数学的反证法,上帝就一定会在现实中存在,因为他按其原义就是没有比他更伟大者。

又比如说笛卡尔,他开创了近代西方哲学,海德格尔的说法,笛卡尔实际上造就了现代主客二分的形而上学,与现代科技的出现很有关系,尤其现代技术。笛卡尔说,我思故我在。我思为什么是绝对存在的,绝对不可怀疑的?什么都可以怀疑,但是你怀疑你在思想本身,本身就在证实它。我怀疑我思想是真实存在的,可是你这个怀疑本身就是我思想,所以它这个唯理论,自己跟自己自锁,自保证,主体化表现得特别明显。而且它还指,我思就意味着我知道我思,我在思,这个东西你早就知道,你一直知道,可是你总是不想面对这东西,你总想把你的思想转移到你思的那个东西上去,其实关键是这个源头的东西,所有你思考的东西、对象,都可以被怀疑,都可能是某个万能的魔鬼给你造幻做出来的,比如现在的激光成像或虚拟技术,让一个人活生生地站在那儿,但是唯一不能骗,连魔鬼都没法骗你的,就是说我正在思考,而且我知道我正在思考。所以这个数学因素到笛卡尔这儿以一个特别原本的主体方式展示出来,我们也知道笛卡尔本人是一位伟大的数学家,发现了笛卡尔坐标。这样的关键处都是跟数学有关,黑格尔的辩证法我就不讲了。

我们中国的古代,其实我刚才讲了,跟它有些相似的地方。一个伟大的哲理传统,宗教传统,在我看来往往都有一种演绎能力。你全靠经验的摸索、搜集,我觉得形成不了大气候。我可能有偏见,人家印第安人的神话是不是哲学?我觉得也是,我现在正在开放自己,但是毕竟和希腊人讲的形式化、理式化的哲学就不一样了,和我们中国人讲的以《易经》为源头的象数化的哲学也不太一样。那些应该是同样伟大,其他的民族,非洲黑人古代的思想也很有它出色的地方,我的知识很有限,可能我还没有充分了解,但是中国人古代的确有这个推演精神,就是你根据现有的东西推出未来的,推出过去的,我们是有的,但是它不等于数学因素。它跟数学因素有重合的部分,但是在关键的地方有区别,因为中国人讲的所谓的先天,不是能被充分认知了的,它不是表现为一个原型,尤其是数学化的原型,所以老子才会说“道可道,非常道”,你能够把它充分说出来的,以形式上特别突出的,表达清楚的,像用数学的方式讲出来的东西,恰恰在中国古人来看来是还不是道,不是最终的哲理。但是中国人承认有先天的东西,儒家讲是良知良能,道家讲我们都有道性,所以你才能够认知这个世界和人生,最后你能够发现其中的天道、地道、人道,所以这是个极为关键的区别,那个东西,我们心中已经有的那种东西到底是一种原型还只是一种认知的倾向,感受的趋势?

中国的古人认为主要是后边这个,比如说孟子讲良知良能,父母天然就知道慈爱,更重要的是子女天然就知道孝顺父母,当然到这个时代你就有点怀疑这个,其实他说的首先是小孩子,小孩子天生就依恋父母,实际上也是孝顺,他愿意父母好,谁要骂他父母,比骂他都难受。世界上无论哪个民族,只要骂人,骂得最狠的,一定要骂到你爹你妈,才能觉得出了那口气,为什么?因为我们人类最被触动的就是这个东西,但问题是,你孝顺父母这个原始冲动是靠原型来实现它吗?这就不一样了。中国古人的思维主要倾向可从《易经》看出:最真实的东西是变化的样式。《周易》的“易”字有三层含义――简易、变易、不易,汉代人讲的,我就不细说了。要害是承认变化,存在的根本处有变化,我们的认知倾向是以简易的方式或阴阳的方式顺着这个变化趋势走,然后实现出其中内在于变化的结构,这是中国古人的。而西方人认为最根本、原初的东西是不变的东西,我们靠它认识这些变化不纯的东西,所以要通过这不变的原型来建立一个更理想的不变的美好的世界。这是两个不同的文明走向,现在的人类我觉得被数学因素控制了。所以从其文明效应上看,毕达哥拉斯(的作品),柏拉图的《理想国》写得再牵强,甚至有些地方比较荒谬,也不失其崇高地位和深远影响力。但是这种牵强也并不因为被科学化、高技术化,这个潮流就失去它荒诞的那一面,摧残自然生命和人类天性的那一面,它确实是有,因为按照儒家的看法人类天性不是那样的,可它说是那样的。这可以争论。所以西方这么一个主流传统带来了庄子说的那个“神生不定”的状态和对人类生存的巨大威胁。我把中国的推演来源叫做象数因素,而不是数学因素;或者称之为技艺因素,以家庭为根的技艺。我们已经根本摆脱不开西方,我们只能顺着它这个势来走,但是其中怎么能够无忘初衷,除了在这些数学因素之外,我们是不是能够逐渐把象数因素也渗透进去,技艺因素也渗透进去,使得我们面对的世界和未来不那么可怕,我觉得这是我们应该做自己的思考。

责任编辑:近复