“经典研读社”第一期“阅读《论语》”读书会第二讲,李旭主讲《孔子眼中的善与善人》

原标题:李旭:孔子眼中的善与善人

来源:“浙江大学马一浮书院”微信公众号

时间:孔子二五七五年岁次甲辰二月廿四日丙申

耶稣2024年4月2日

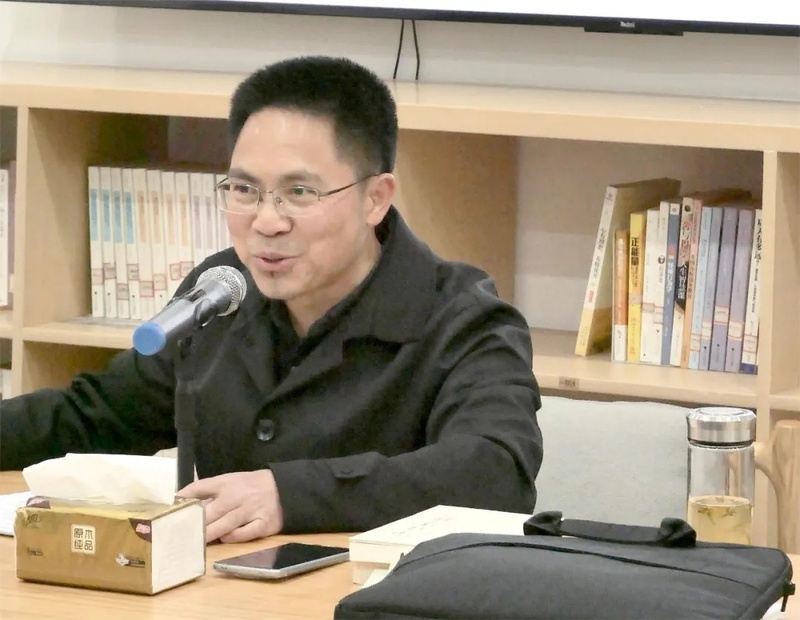

2024年3月29日晚,由浙江大学马一浮书院、求是学院紫云碧峰学园主办的“经典研读社”第一期“阅读《论语》”读书会第二讲在水墨云峰咖啡吧如期举行。本次讲座以“孔子眼中的善与善人”为主题,由浙江省社会科学院副研究员李旭主讲,校内外诸多师生热情参与。

讲座伊始,李老师以倪培民教授提出的“平庸之善”为引,引导大家重新审视“善”的义涵。“平庸之善”即大众普遍接受的、风行于社会的善,但如果想要引导社会中的每个普通人都走向善,恰恰需要一种非平庸的、精英式的善去带动和感化大众。正如孔子所言:“君子之德风,小人之德草,草上之风必偃”。在中西思想史上,“善”一直是人类思想至高的目标和追求。《大学》中,“至善”意味着至高完满的善,而不仅是行为动机意义上的善。“大学之道在明明德,在亲民,在止于至善。”柏拉图在《理想国》中提出,善作为最高的理念是一切知识和真理的源泉。孔子同样认为“善”具有卓越性和完满性,但他所讲的“善人”却并非极致完满的人格境界,“善”与“善人”在含义上的矛盾构成了孔子思想中令人费解的张力。

李老师指出,“善”在《论语》文本中有两种基本用法:一是用作修饰动词的副词,往往表示“技艺”、“能力”和“智慧”。例如,子曰:“晏平仲善与人交,久而敬之”,善指交往能力。二是作为行动和修为结果的“善”,用作形容词和名词。例如,颜渊曰:“愿无伐善,无施劳”,善指优点和能力。再比如,子曰:“三人行,必有我师焉,则其善者而从之,其不善者而改之。”善指人身上好的优点,不善指人身上不好的地方。根据“善”在不同语境中的用法,李老师总结了《论语》中善的多重涵义:其一,“善”是指技艺活动中的优秀技能及交友、处世中的实践智慧。其二,“善”意味着活动与品质的完善,无过无不及的中道是善与不善的重要标准,善基本上不与恶相对,而是与不善相对。其三,人要通过学习才能达到善。孔子重视艺能的学习,“志于道,据于德,依于仁,游于艺”,“游于艺”是达到“善”的重要途径。

其次,李老师详细解读了《论语》中论述“善人”的相关文本。按照前面“善”的几种涵义,善人应当指有能力、有智慧的人。但关于“善人”的理解在学界是一个有争议的问题。可以确定的是,《论语》中“善人”并不指极致完美之人。例如,子曰:“善人,吾不得而见之矣,得见有恒者,斯可矣。”“善人”处于君子、圣人和有恒者之间,“善人”低于君子和圣人。再比如,子张问善人之道。子曰:“不践迹,亦不入于室。”以朱子为代表的理学家基本上一致解释为善人不需要学习前人的道路,但也不能登堂入室,进入圣人的境界。李老师比较了历代注家对善人的不同解释,认为从性善论的角度解释“善人”不合适。根据朱子等宋代学者的解释,善人有天生好的品质,但他们是“质美而未学者”,因此不能登堂入室。相比之下,南朝梁代学者皇侃在《论语义疏》中的解释比较恰当:“善人,谓体善德贤人也。言化当有渐也,任善用贤,则可止刑”。善人是一种以善德为体的贤人,他们的能力不一定多高,但能够任善用贤、唯善是从。当代也有学者提出这样一种解释——善人之“善”不在于他们的智谋、才干和学问,而在于一种唯善是从的包容忘我精神。

李老师认同皇侃的解释,“善人”不只是具备某一方面能力、智慧的人,而是好学、善学而唯善是从的人,是体善德的贤人。“善人”在孔子的眼中虽然难得,却低于圣人,甚至也可能低于君子,原因在于善人虽然唯善是从,有包容力(坤德),但可能缺乏自觉的道义担当,乾德有所不足,而君子是以仁义为担当的,君子“志于仁”、“喻于义”。

最后,李老师跨越不同的思想体系和文明视野,探讨了孔子的善与孟子的善、老子的善之间的关系,提出儒家思想与西方文明对话的可能性。首先,孔子及门人眼中的善是包含竞争性美德、竞争性价值的;孟子眼中的善则主要是一种合作性的、利他性的善。孟子的性善论是孔子仁学的心性化发展。宋明理学发展孟子的性善论,“天理”是合作性的、利他导向的秩序原则,竞争性话语中的“善”是受到压制的。其次,孔子眼中的“善”为儒家与道家的对话提供视野,孔子的善与老子的善都讲求实践智慧,老子反对将“善”等同于仁义礼智,孔子对“善”的理解构成了儒家与道家沟通对话的前提。从孟子和荀子出发,则很难实现这种沟通。第三,孔子对善的理解为儒家思想与西方文明的对话提供视野。孔子的“仁”与康德的“人是目的”、孔子对善的理解与亚里士多德和柏拉图那里“善”的概念有许多接近的地方。古希腊哲学推崇勇敢、智慧等德性,孔子的善同样包含了行动的能力和智慧,包含竞争性美德,善的完满性离不开好学和智慧。

在最后的问答环节,现场师生踊跃发言提问。李老师回应了“善”与“仁”的关系、在生活中如何恰当表达善意等问题。李老师指出,在孔子那里,与恶对立的是“仁”。在完满这层意义上,仁还不是至善,但至善一定包含仁,而技艺层面上的善则不需要以仁为前提。李老师还回答了孟子的性善论为何在宋代以后兴盛的原因,其一是回应佛教心学的挑战,其二是顺应了儒学平民化的时代变化。整场讲座在热烈的探讨中结束。

责任编辑:近复