北大“未名哲思”第一讲,何俊主讲《守先待后——宋学研究的再出发》

2023年12月5日晚,由哲学系研究生会主办的“未名哲思”系列讲座第一讲在三松堂成功举办。本次讲座以“守先待后:宋学研究的再出发”为题,由复旦大学特聘教授、复旦大学哲学学院博士生导师何俊教授主讲,北京大学哲学系干春松教授与谈。来自十余个不同院系的师生参加了本次讲座。

跟着“Z世代”,打卡千年书院——渌江书院

如今的大学校园内,学生们在教室内或实验室里上下求索,追寻梦想,那你可知古时的学子们又是如何求学习文、书写青春的吗?古时,众多求学的青年人会在书院中拜师习文,各抒己见,碰撞观点。

【王晓兵】《春秋公羊传》:阐释《春秋》“微言大义”

《春秋公羊传》又名《公羊传》《公羊春秋》,是专门阐释《春秋》的一部儒家经典。《春秋》相传是孔子根据鲁国史官所编《春秋》加以整理修订而成的,上溯鲁隐公,下及鲁哀公,经鲁国十二君,历二百四十二年。

“清华简”新整理出5篇竹书,均为传世文献未见佚籍

入藏于清华大学的珍贵战国竹简又有新的研究成果。12月10日在清华举办的《清华大学藏战国竹简(拾叁)》成果发布会上传来消息,“清华简”新整理出5篇竹书,均为传世文献未见佚籍。据悉,其中的两篇竹书再现了战国时期礼书的原始面貌,是散失的先秦礼书在战国竹书中的首次发现。

梁漱溟与儒学的现代转型学术研讨会在曲阜师范大学召开

2023年12月9日-10日,梁漱溟与儒学的现代转型学术研讨会暨纪念梁漱溟先生130周年座谈会在曲阜师范大学召开。本次会议由曲阜师范大学、山东孔子学会主办,曲阜师范大学孔子文化研究院、曲阜师范大学乡村儒学研究院、曲阜师范大学礼乐文化研究与推广中心、山东省儒学研究基地、山东梁漱溟乡村建设研究院、邹平市梁漱溟纪念馆承办,来自···

【李伟波】清初漳南书院的实学学风

书院是中国古代特有的教育机构,在唐宋至明清的千年历史中,书院作为官学教育的有效补充,是古代士人读书、讲学、著述的重要场所。书院历来是儒家思想传承与传播的阵地,包括讲学、育人、藏书、祭祀等,发挥着重要的社会教化和学术交流功能。

【盛珂】由《明夷待访录》看黄宗羲的实学

黄宗羲(1610—1695)是明末清初著名的思想家,他著述颇丰,其中《明夷待访录》更是中国政治思想史上非常重要且特殊的一部著作,集中体现了黄宗羲的实学思想。

国家图书馆藏 卢文弨 批校本《周易兼义》出版暨前言

《周易兼义》九卷,以国家图书馆藏卢文弨批校本《周易兼义》为底本进行影印,全彩印刷。这个批校本有三种颜色的批校,此为首次以彩图的形式向学界披露。

新编儒林典要三种:《龙溪会语》《盱坛直诠》《心斋学谱》出版

新编儒林典要三种:《龙溪会语》《盱坛直诠》《心斋学谱》出版

-22.jpg!cover_160_120)

彭国翔 著《良知学的展开:王龙溪与中晚明的阳明学(增订版)》出版

作者以中晚明阳明学的核心人物王龙溪为取样,全面、彻底地考察其哲学思想,进而扩展到中晚明阳明学的整体脉络,探讨其思想内涵与发展线索,既进行专精深细的个案研究,又以问题为中心条分缕析地把握阶段哲学思想史的发展,并使二者彼此支持、有机结合,从而使中晚明阳明学丰富的思想内容获得了深入清晰的展示。本书资料翔实,尤为突出···

赖尚清 著《朱子仁论研究》出版暨序言

本书以朱子仁论为研究对象,对朱子仁论的伊洛渊源、朱子早期仁论、湖湘学派对朱子早期心性论的影响做深入的讨论;对主要发生在朱子和张栻等湖湘学者之间的“《洙泗言仁录》辩”“‘观过知仁’辩”“‘知觉言仁’辩”“《仁说》之辩”的近百封书信进行坚实的考证,明辨其序次与往复关系

【陈嘉许】“子畏于匡”一说

孔子在匡被当地人误认成了阳虎,当地人把他围起来了,这件事情本身比较清楚,可棘手之处在于,编《论语》的人为什么要使用“畏”字呢?字面本来也很清楚,转换成白话文,大意就是“孔子在匡地畏惧”,但这样解释的话,就有点尴尬了,孔子身为圣人,面对危险还恐惧吗?这似乎有损他的形象。

青岛城市学院孔子学堂赴金村小学讲授《论语》

近日,青岛城市学院孔子学堂的孔艳婷、刘津蓉、谢小雨同学前往金村小学,为那里的孩子们带来了一堂生动有趣的国学课。大学生的到来,受到了学校师生的热情欢迎。在简单的开幕式上,三位同学获得了该校颁发的助教证书,随后开始了今天的国学课程。

【许石林】有时候,袖手旁观是一种能力

《资治通鉴-汉纪一》:韩生说项羽曰:“关中阻山带河,四塞之地,地肥饶,可都以霸。”项羽见秦宫室皆已烧残破,又心思东归,曰:“富贵不归故乡,如衣绣夜行,谁知之者!”韩生退曰:“人言楚人休猴而冠耳,果然!”项羽闻之,烹韩生。

“美德伦理与中华传统:互鉴、互释与互通”学术研讨会暨第三届全国美德伦理学论坛在···

2023年11月17至19日,由中山大学哲学系、清华大学道德与宗教研究院、中山大学东西哲学与文明互鉴研究中心、广东伦理学学会联合主办的“美德伦理与中华传统:互鉴、互释与互通”学术研讨会暨“第三届全国美德伦理学论坛”在广州市越秀区顺利举行。

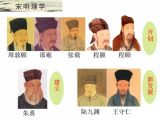

【唐进波】儒家宋明理学与九江关系渊源

“宋明理学”简称“理学”,也称“道学”或“宋学”,是精准化的儒家哲学;以传统道德伦理为核心,吸收了佛道精华,是时代下儒释道的共同产物。九江是理学开山鼻祖周敦颐的第二故乡,理学集大成者朱熹,亲手兴办的白鹿洞书院成为理学重地,延续了中国三千年的传统文脉,并影响至今……

【范梦】孝悌:中华传统文化的重要底色

《论语·学而》云:“孝弟也者,其为仁之本与”。仁乃儒家学说思想核心,而孝悌为其本,是中国文化之起点与基石。

【朱有邻】荀子心中的大儒是什么样子?

荀子生活在战国末期,是先秦时期儒家学派的代表人物。随着战国儒学的发展,出现不同类型的儒者。在众多儒者类别当中,荀子最推崇的是大儒,这是他心目中的理想人格之一。荀子认为周公和孔子是大儒典范,他们内圣外王、知行合一,有着时不我待的进取精神。

【刘晓艺】《先正读书诀》里的“读书之法”

中国古代的读书法类著作,依据文体,大致可归为四种。一是读书故事类,如明人陈继儒的《读书十六观》,收古人读书掌故、佳话,旨在倡明读书之趣,然某些篇章荒古要渺,所辑缺乏系统;继之者颇不乏,仅明代就有屠本畯的《演读书十六观》、吴恺的《读书十六观补》、吴应箕的《读书止观录》等。

第十四届孔子文化节在深圳隆重举行

2023年12月3日上午,由全国新儒商团体联席会议秘书处指导、广东高科技产业商会和三和国际集团联合主办的第十四届孔子文化节、十五届祭孔大典在深圳东湖公园隆重举行。