【宋瞳】从顾炎武看明清儒学思想变革

在中国古代思想史发展历程中,儒学可谓贯穿始终,连绵不绝。自汉武帝独尊儒术,就成为历代王朝尊奉的官方学说,发展至宋代,由汉代注重解释字词语意的章句之学,转化为具有哲学思辨色彩,注重阐发文字背后义理的“理学”,历宋元明三代五百年不衰。但明清易代不到数十年间,学风突变,出现了“对理学,特别是对其代表人物朱熹的激烈批评···

【丁千城】顾炎武:大儒、大商兼大侠

顾炎武是纯粹的儒生,他和道家、佛家没有牵扯。

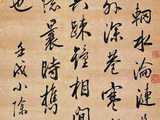

张京华 校注 顾炎武 著《抄本日知录校注》出版

《抄本日知录校注》以北京大学图书馆藏清抄本顾炎武《日知录》三十二卷为底本,以张继所藏、徐文珊点校《原抄本顾亭林日知录》、潘氏遂初堂初刻本与黄氏西溪草庐集释本,及近年所出栾保群、吕宗力《日知录集释(全校本)》、陈垣《日知录校注》与《陈垣全集·日知录》、张京华《日知录校释》、严文儒、戴扬本《顾炎武全集·日知录》、栾···

【周可真】经师、人师:一代通儒顾炎武

顾炎武(1613—1682),字宁人,又字石户,度变姓名为蒋山佣,学者称亭林先生,江苏昆山人,明清之际著名学者。清光绪三十四年(1908年),朝廷批准顾炎武、王夫之、黄宗羲从祀文庙,从此,他们被举世公认为清初“三大儒”。梁启超在《中国近三百年学术史》中,更盛赞顾炎武“不但是经师,而且是人师”。

【周可真】江南儒学的实学品格——以顾炎武为典型

江南儒学是以长三角为活动中心而奠基于两宋,活跃于明清的中国传统儒家学术文化的区域形态之一,其共性特征是不喜形上思辨而务求实学。

“实学思想家故里行”走进顾炎武故里——江苏昆山暨“顾炎武思想及其当代启示”主题报告···

8月24日上午,由中国实学研究会、中共中央党校报刊社、中共昆山市委、昆山市人民政府共同主办的“实学思想家故里行”走进顾炎武故里——江苏昆山暨“顾炎武思想及其当代启示”主题报告会成功举办。

【沈洁】晚清时潮中的顾炎武:援引、印刷及历史语境

晚清士林的顾著阅读,既有曾国藩、章太炎这样的大儒,为经国大业、学术传承、道德接续;亦有汲汲为功名计、为稻粮谋的芸芸读书人。

-124.jpg!cover_160_120)

【高寿仙】顾炎武故居感怀

一提到江苏昆山,大家首先会想到周庄。其实,昆山的千灯古镇,虽然没有周庄的规模大,但同样积淀着浓郁的文化底蕴,洋溢着灵动的水乡韵味。