【高瑞杰】汉末经学变局:从《春秋》到“周礼”

|

高瑞杰作者简介:高瑞杰,男,西元一九八九年生,山西吕梁人,清华大学历史学博士。现任上海师范大学哲学系副教授。 |

汉末经学变局:从《春秋》到“周礼”

作者:高瑞杰(上海师范大学哲学系副教授)

来源:作者授权儒家网发表,原载中国社会科学报

时间:孔子二五七四年岁次癸卯九月十六日辛酉

耶稣2023年10月30日

汉世君臣一直迫切企盼兴复礼乐,却最终“久旷大仪”,可谓其隐痛。推其缘由,儒生尤其是一直占据主导地位的今文经学博士对制作礼乐持极为矜慎的严苛态度,应是不能有效推动礼乐制作的重要原因。在王莽“制礼作乐”举措的刺激下,东汉一朝兴礼乐之事被一再提上议程,与政治结合密切的“庆氏制礼派”,也十分希望尽快制作礼乐。这一意愿在章帝时,通过发起白虎观会议与支持曹褒制汉礼诸事,达到顶峰。但一方面,由于今文经学博士把持朝堂经学,礼乐制作所要求的权威性与系统性一直无法解决;另一方面,经学内部异说纷呈,既有今文经学内部的经义歧见,又有古文经学的让责辩难,诸家各执一词,“通义”往往难以达成,亦阻碍制礼作乐的进程。

事实上,自东汉中期以后,今文经学虽然仍独占官学博士席位,然而由于其内部浮华固陋及外部攻讦质疑等因素,早已颓势尽显。而此时政治晦暗,外戚、宦官交相把持朝政,终至爆发十数年党锢之祸,秩序由此完全崩坏,汉治亦从此一蹶不振。不过,不少有识之士亦在此政治与经学危局中,希图有所拯济,经学家虽然看似多潜心于经业,然其背后经世之志,亦毫不逊色。同时,经学亟待求取六经“通义”之使命依然为诸经师所尊奉,突出“礼”在诸经中的普适性地位,以对“礼乐制作”有实质性突破,亦为其时经学发展之特色。另外,经今古文学之争依然存在,不过诸儒逐渐淡化禄利与意气之争,而更多强调经义的合理性与完备性。“回归经典运动”亦重新兴起,经学家在宗尚圣王的背景下,力图通过各自的经学诠释体系来完备呈现圣人之道,并以此挽救政治与经学危局,甚至希图完成两汉“礼乐制作”及“致太平”之恢宏使命。

故宫南薰殿旧藏《至圣先贤半身像册》何休像资料图片

林庆彰先生曾提出,中国经学发展史中,每隔一段时期经学内部出现危机时,都会掀起一场“回归原典运动”,以重塑经典权威,并以经世致用。每一次“回归原典运动”,其核心都是对“圣人经典”重新厘定、正讹、增删,亦包含对“圣人”本身的重新认定、厘清等。前者的认定往往以后者的确认为基础,而后者的重构又往往因于前者的需要,二者相辅相成。汉末经学变局,即为“回归原典运动”的典型案例。

重新“回归”并“发现”经典,首先需要校订经籍。校经自西汉成帝时便已施行,刘向、刘歆父子受诏校中秘书,并撰《别录》《七略》等著作,除校订目录之外,亦校正经籍乖谬、论析典籍内容,影响可谓深远。东汉一方面“采求阙文”,另一方面亦常校订五经文字,以免舛谬误导后生。《皇览·冢墓记》载“汉明帝朝公卿大夫诸儒八十余人论五经误失”;安帝永初四年(110),诏刘珍、马融及五经博士,校定东观五经、诸子、传记、百家艺术,整齐脱误,是正文字;顺帝永和元年(136),诏伏无忌与议郎黄景校定中书五经、诸子百家、艺术。而最为声势浩大者要数灵帝熹平四年(175)所制“熹平石经”,《后汉书·灵帝纪》载“熹平四年,诏诸儒正五经文字,刻石立太学门外”;熹平六年,卢植与马日磾、蔡邕、杨彪、韩说等并在东观,校中书五经记传,补续《汉记》。平心而论,这种校订经籍工作虽然非常重要,但仅可称为制作一代大法的基础性措施,而无法真正解除“礼乐制作”之焦虑。而且,官学此时早已丧失活力,熹平石经之刊立实是形同虚设。

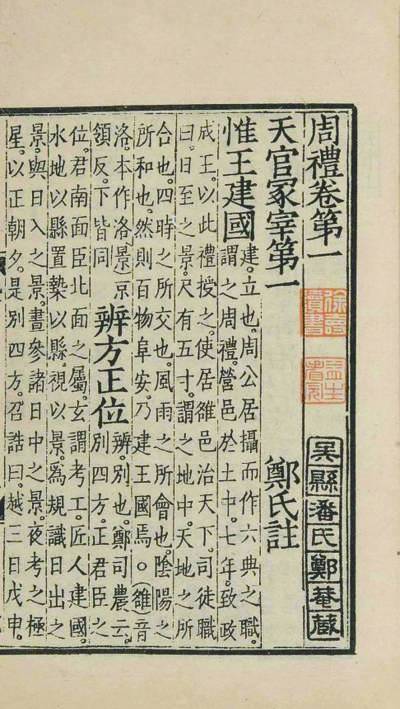

民国上海涵芬楼《四部丛刊》本《周礼郑氏注》资料图片

其次,结合时代困境与经学使命,对经典与圣人谱系作因应性诠释与理解,亦为必备步骤。以汉末经师何休与郑玄为例,何休师承李育、羊弼《公羊》之学,面对今文经学整体衰落、《春秋》尤其是《公羊》学已对汉治影响日趋衰微的现实境遇,力图接续《白虎通》檃栝诸家求其“通义”之经学取径。他立足《公羊》大义而又兼取群经,并推动《公羊》体例更为系统化与严密化,以捍卫《春秋》经世大法之地位,试图回应汉世“致太平”及“制礼作乐”诸困境;而郑玄在传统今文经义理章句之学的熏陶下,又充分吸收东汉古文经之学术养分,囊括众典、网罗百家,重构一套以“周礼”为中心、诸经相互勾连会通的经学体系,以回应“礼乐制作”之困境。二人或崇尚由博而返约,将博通藏于专精之中;或崇尚由约以求博,将义理化于广博之下,其间经典观与圣人观之交汇,颇值得关注。要之,二人皆接过《白虎通》与《汉礼》所遗留的历史使命,欲解决经学“通义”与汉治“久旷大仪”未备之遗憾,以实现“想望太平”之志念。亦因身逢同一时代,使何休与郑玄不约而同地走向“回归原典”,以自持经学之精研求取圣人之道,并借以致用,应是二人经学旨趣之归趋。

何休身处东汉末年,虽然博士官学依然为今文经学所独占,“主流意识形态”仍以《春秋》(尤其是《公羊》学)为核心,但《公羊》学却早已面临极大危机。既有来自外部如《左氏》先师贾逵诸人的攻击,也有自身严、颜二家败绩失据的危局,更有以《公羊》学为代表的今文博士之学无法真正提出有效的礼乐制作方案、导致整体面临衰微的现状。面对这些危机,何休作为《公羊》学大师,承继两汉四百年《公羊》学学术积淀,以一人之力撰《春秋公羊传解诂》,完成《公羊》学的最后一次集大成。

南宋绍熙余仁仲万卷堂刊本影印《春秋公羊经传解诂》资料图片

何休坚持《春秋》为夫子治正之书、拨乱之法,其精髓全在《公羊》。《公羊》传《春秋》之道,为六经之总,寓太平之法,足资汉世所取鉴。在此基础上,何休强调孔子作《春秋》损文益质,折中三代,当新王之义,且欲使其法深切著明,故假法于史, “托王于鲁”,以鲁隐公为始受命王,由衰乱而渐至升平,最终至于太平。《春秋》之道大备,而后瑞应示现,以昭其道。何休不仅强调《春秋》在经典序列上具有至尊地位,而且在礼乐建制上亦有章可循。首先将《春秋》诸义理条例化,使其更具操作性与现实规范性;其次又博稽群经,多采纳今文礼制成果,将其转换为《春秋》改制之法,以突出“新王”之义。此外,何休注《公羊》博稽群经,尤擅引礼制,此一方面秉持汉代今文博士专精之学术风气,力图使今文经典内部充分自洽,而对礼典出处有所甄别;另一方面又能因应汉世朝野企盼制礼作乐的制礼需求,使《公羊》体系更为谨严,且与《白虎通》相较,更具实践性维度。如此使《春秋公羊》条例之学更为严密,以廓清今文先师固陋褊狭之弊,又能参与礼乐实践,建制性更强。凡此种种,皆是何休在东汉《公羊》学已出现衰微的背景下,挽狂澜于既倒,重塑《公羊》于经典与治道中之权威的体现。

但问题在于,东汉末年,今文博士系统早已积重难返,凭借何休一人之力着实无法改变世人对其的印象。何休虽然将《春秋》日渐体系化,但《春秋》文成数万,其旨数千,义例繁复,需待沉潜方能把握,并不适合末世之流行。而其中又多“非常异义可怪”之论,过分强调“假托叙事”之方式,使得经典呈现不确定性,其本身的真实性亦受到怀疑。且假托的“三世渐进义”亦与实际“世愈乱”的现实明显存在张力,这种内在张力,亦决定其不易流行。而郑玄以礼主导的六经体系最终占据了上风,可谓两汉经学的一大变局。

郑玄对“周礼”美备制度的发掘与重建,正是建立在汉末以《公羊》学为主导的今文经学整体衰落的背景之下。在郑玄看来,有必要重塑一套经学谱系,重振世人对经学之信心,这套经学谱系的核心圣人即为周公与孔子。周公所作礼乐制度毕竟是一套已经实行过并卓有成效的致太平法度,因此,尊崇周公,崇尚“周礼”,更具有权威性与现实可行性。此外,孔子编订五经、作《春秋》,根本上亦是承续周之旧典与礼法,故汉家当借恢复“周礼”之努力,间接实现汉世“制礼”之目标。郑玄以“周礼”为基点,力图重建完备圣王文明谱系,并赋予其政教意涵,多以礼的形式呈现。然而,经典本来各有面向,并不一定能清晰呈现礼乐文明风貌。郑玄的第一步工作,就是力求贯通六艺,视六艺为一整体,而又归束于三礼之下(三礼之中,又以《周礼》《仪礼》互为本末),即“六经皆礼”化。此举发掘出经典背后各自或隐或现的礼义倾向,伴随圣王谱系的多元化,使得经典的普遍有效性亦得以凸显。在此基础上,五经便皆可与“周礼”相比较,二者相合则可互证,相异则探寻其内在理据,通过时间化、空间化、等级化、常变例等方式来裁断、融通诸经纬,尽量相互兼容。既不轻易舍弃今古文诸经,亦不轻易杂取杂说,从而勾勒完备的经典文明谱系与美备“周礼”体系,以为汉世礼乐制作所资取,其经世之志亦由此可见。

要之,郑玄构建“周礼”,其一,欲囊括众典、整齐百家,求经学之通义;其二,欲会通群经,求美备之“周礼”,以制作汉礼、致太平。范晔《后汉书·儒林列传》载两汉五经之发展脉络,其结穴竟大多与郑玄相关,可见郑玄会通群经、整齐百家的愿景于汉末便得以实现,汉代经学至郑玄得以“小统一”,不可不谓其巨大贡献。当然,郑玄念述先圣、思整百家之目的,仍在如何从先王旧典中,抽绎出整全完备的礼乐之道以实现致太平之事业,因致太平之核心要义,即在于制礼作乐。范晔将郑玄与张纯、曹褒置于一传之中,可谓慧眼独具。

其实,如果打破古今藩篱,从经学本身自洽性、融通性角度考虑,可以发现,郑玄所宗主周公制“周礼”致太平之法,与何休宗主孔子作《春秋》致太平之道,侧重虽有不同,但一皆明于“礼”。此所明“礼”,又隐然与两汉“礼乐制作”之愿景相关,而《春秋》与“礼”的关系,亦得以进一步抉发。众所周知,太史公即已言“《春秋》者,礼义之大宗”。《春秋》明于“礼”,“《礼》与《春秋》本相表里”,《春秋》与《礼》在建制性上,确实有某种相通之处。其中,《春秋》与《周礼》又颇具律法之性质,从汉末诸儒纷纷以《春秋》议事,到曹魏采纳郑玄《汉律章句》及其《周礼注》,《周礼》“八议”制度即首次引入《魏律》, 可知将经义引入律法实为当时时代之风潮,而《春秋》与《周礼》皆为律法所尊奉之经典宪纲。凡此,皆可见二者地位实非比寻常。

两汉经学发展至郑玄,从此实现经学之一统,六经归礼,并以“周礼”为美备之说,渐成风习,深刻影响了魏晋以降礼乐文明进程。此说又可从两方面展开,一方面,郑玄极力突出周公制礼与“周礼”作为六经核心之地位,亦间接造成汉代经学由折中于孔子转为制礼之周公的圣人观转向,以及由以《春秋》为宗到以《周礼》为核心的经典转向,对后世圣王观之演变流转、中古经典体系与礼乐政教之架构,皆产生了深远影响。另一方面,以“周礼”为美备之说,渐使两汉四百年今文儒者对“制礼作乐”持矜慎态度之坚守得以瓦解,并以礼为纽带,以时空等疏通方式顺利解决了“五经异义”等群经扞格之问题。此后,六经皆礼逐渐走向六经皆史,从而为经学有效进入王朝礼仪实践、参与礼乐文明奠定了基础。

皮锡瑞曾指出“郑玄出而汉学亡”,两汉经学经郑玄诠释而推阐至极,亦因郑玄而使两汉今文十四博士之学同归于寂。可以说,郑玄的经学诠释缜密严谨,且蕴含着强烈的治世之意。其注经开启了经史之辨,经学以一种历史化的维度,扭转了以孔子为核心的今文经学解释系统,深刻影响了此后经学、政治、文明史的叙述与演进脉络。

责任编辑:近复

作者文集更多

- 【高瑞杰】经学的突破与普适——以《春秋··· 10-27

- 【高瑞杰】经学的含义分疏及其正名 02-28

- 【高瑞杰】酒以藏礼:酒的天人属性与宗··· 02-18

- 【高瑞杰】汉末经学变局:从《春秋》到··· 11-02

- 【高瑞杰】虽贵而精的《儒藏》与我的读··· 11-09

- 【高瑞杰】《周礼》以“修身”为本——《周··· 09-22

- 【高瑞杰 郭美华】道德生存与天命的分··· 07-06

- 【高瑞杰】汉代三统论之演进——从董仲舒··· 06-29

- 【高瑞杰】今文经学视域下的孔子圣化 06-24

- 【高瑞杰】重启古今之争的背景及现实可能 01-20

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行