【范仄】钱穆:八十一年为一战

|

范仄作者简介:范仄,男,湖南人。独立学者。 |

钱穆:八十一年为一战

作者:范仄

来源:作者授权 儒家网 发布

原载于《原道》

时间:孔子二五六六年岁次乙未年六月十五日丁未

耶稣2015年7月30日

【说明】此文写于2004年,刊于《原道》某辑。今年是钱穆诞辰120周年,大陆似乎掀起钱穆热,我特将此稿再发于博客,以凑热闹。钱穆热了,这让我想起十多年前自己向身边的儒家朋友推荐读钱穆的事情。这些朋友现在有些在儒家圈颇有名气,有些已经沓无音信。当时他们普遍反应是钱只是个历史学家,没什么可读的,而我推荐的主要原因之一是我认为钱穆是近代中国以来唯一一个历史书写透着厚厚温情而又非煽情的历史学家。这种风格可以称之为“温情理性”,透着情、理、事、法的中庸之道,而能将这种中庸之道蕴蓄为自己的书写风格,则又上一境界。尽管这些年钱穆热了,关于钱穆的文章多了,写钱穆的文章我满意的很少,甚至很多只是借钱穆来消解中国现实政治体制合法性,自以为消解现实政治体制合法性是一件很高明很伟大的事情,并浪漫地想象消解之后的美丽景象,但我还是对这种阅读热是欣喜的,热了,读的人多了,总会有人明白这种“温情理性”的真义,从而入骨入心入脑入史入文。我更希望有人将这种温情理性也运用于世界历史中,或者说从世界历史中来,因为它不只是一种态度,而更是一种智慧,是对人及人类及人类历史的智慧。

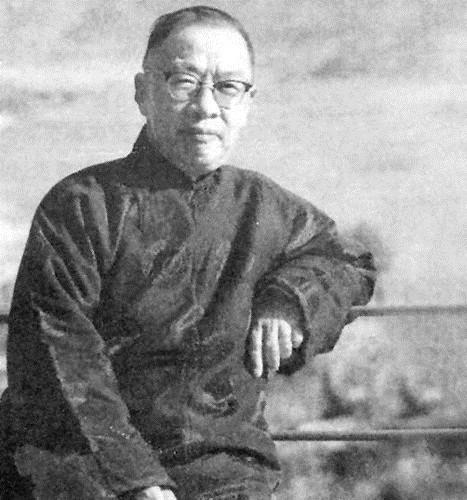

钱穆先生

开场白

我曾游大理某古镇,与某餐馆老板聊古镇建筑。老板愤愤不已,说当年古建筑何其多,然大多毁于文革,于是大骂文革,说全是封建主义害的。我并不诧异这位老板对文革作封建主义的解释,因为已经司空见惯。我还是忍不住问:你知道当年是以什么理由毁掉这些古建筑的吗?他问:什么理由?我说:他们认为这些古建筑是封建主义的,是必须毁掉的。他们也是反封建主义,和你现在的想法一样。

其实争辩一结束,我就觉得无聊。中国人与封建主义有着刻骨的仇恨;凡是被指为封建主义的,人人可以得而诛之,无论是否承认其也享有基本人权。更主要的是人们对中国历史文化也一直作如是解。自五四运动以来,专制主义与(贬义的)封建主义被指为中国历史文化的基本属性。这种指控在文革发展到极点:许多东西被摧毁就是以反封建主义之名而进行的。奇怪的是,改革以来,人们依然以这种名义批评文革,同时还以同样的名义在批评中国历史文化。李慎之以这种名义批评中国历史文化,几乎到了咬牙切齿的地步。在中国,“左”“右”之间可以是你死我活的关系,但在对中国历史文化的认识上,他们则是永远的兄弟。

中国历史文化经过一百多年的被妖魔化,要想获得自身的清白谈何容易。本文开首做这种讨论,只是将其作为阅读钱穆著作《晚学盲言》和《人生十论》的开场白。

一场“总体性的文化迎战”

《晚学盲言》是作者一生最后的著作,是在90岁高龄,双目已盲的情况下,自己口述,夫人笔记,口诵耳听,一字一句,修改订定的。完稿时作者已过92岁一百天。此稿共分三大部,一是宇宙天地自然之部,二是政治社会人文之部,三是德性行为修养之部,计90题。作者在“序”中指出:“大率皆久存于心”,“一言蔽之,则仅为比较中西文化异同”(《晚学盲言·序》)。从“一言蔽之”来看,作者是在做对童年的呼应。

作者10岁进新式学校,因为体育教师钱伯圭的数言教道而产生影响自己一生的困惑:“东西文化孰得孰失,孰优孰劣,此一问题围困住近一百年来之全中国人,余之一生亦被困在此一问题内。而年方十龄,伯圭师耳提面命,揭示此一问题,如巨雷轰顶,使我全心震撼。从此七十四年来,脑中所疑,心中所计,全属此一问题。余之用心,亦全在此一问题上。”(《八十忆双亲·师友杂忆》钱穆着,北京三联1998年,p46)”

从产生困惑至《晚学盲言》完成,实岁已过81年。作者81年为一战:中西文化孰得孰失,孰优孰劣的比较,实乃一场名实相符的持久战。据钱穆《师友杂忆》,这场持久战经历两个阶段:第一个阶段是“于古人稍作平反”:“每读报章杂志,及当时新著作,窃疑其谴责古人往事过偏过激。……厚诬古人,武断已甚。余之治学,亦追随时风,而求加以明证实据,乃不免向时贤稍有谏诤,于古人稍作平反,如是而已。至于当时国人群慕西化,则自惭谫陋,未敢妄议。”第二个阶段是“文化学之研究”:及抗日军兴“此后造论著书,多属文化性,提倡复兴中国文化,或作中西文化比较,其开始转机,则当自为《思想与时代》撰文始,此下遂有《中国文化史导论》一书……是则余一人生平学问思想,先后转折一大要点所在。”“余此三十年来,有历次讲演,及抒写有关历史方面之文字,则一皆以文化为中。而讨论文化,又时时不免涉及西方,内容无足重,而治学方向则敝帚自珍,每不惜暴露于人前。”

他的学生余英时曾指出西方文化对中国传统文化的挑战是“总体性的文化挑战”(《中国思想传统的现代阐释》)。钱穆的转变大抵是与对这种现实的感悟有关。钱穆在第一阶段只是一役一役地“明历史之真相”,有点像他在《晚学盲言》中所说的“部分”之意。在这个过程中,他渐渐觉到这次文化挑战乃是总体性的,因此必须从文化的完整性入手,来为中国文化辩护。钱穆尽管没有明确提出“总体性的文化挑战”一说,但他反复强调文化的整体性,并给予充分的分析,其实也就是在作“总体性的文化迎战”。

既然谈到中西文化比较主题,谈到钱穆向文化学研究的转变,我们就必须提到他转向之后所写有关的第一部著作《中国文化史导论》(1948年)。作者后来说:“本书虽主要在专论中国方面,实亦兼论及中西文化异同问题。迄今四十六年来,余对中西文化问题之商榷讨论屡有著作,而大体论点并无越出本书所提主要纲宗之外。读此书,实有与著作者此下所著有关商讨中西文化问题各书比较合读之必要,幸读者勿加忽略。”(《中国文化史导论·修订版序》,商务印书馆1994年)。该“修订版序”作于1987年冬,作者时值93岁,即在《晚学盲言》出版第二年。

这样一来,《晚学盲言》实际上构成钱穆人生的两个呼应,一个是对10岁时所产生的困惑的呼应。这也与作者晚年“毕生往事常在心头”有关。一个是文化学研究起始所写第一部著作的呼应。在作者看来,“使中国回头认识其以往文化之真相,必然为绝要一项目。”言下之意,中国文化之真相被遮蔽,被妖魔化了。其实中国历史之真相也是如此遭遇。作者在“中国文化史导论·修订版序”中提出该书“当与《国史大纲》合读”。我的理解是《国史大纲》就是使中国回头认识其以往历史之真相。这个“合读”建议自然也合乎《晚学盲言》。通过合读,构成认识中国历史之真相和中国文化之真相。这是作者1948年的呼声,然而时过50余年,中国历史文化之真相依然云山雾罩。

作为一种方法论的“天朝”结构

从《晚学盲言》的结构来看,作者有追求体系之意。这种体系在我看来至少有两层:一层是作者形成自己看待和比较中西文化的文化观。一层是作者所描述的中国文化的精神体系。后者可以描述为“中国民族性”,或者“中国文化的真生命”、“中国思想之真实的生命”(钱穆《中国思想史》)、“中华民族的真精神”。这才是作者一生的真正要义。中西文化孰优孰劣的比较只是问题之所由,而“中国文化的真生命”等才是作者一生的“问之所问”:“及去新亚讲演,题名《从中国历史来看中国民族性及中国文化》,此实于三十年向学一总题。所讲或时出前人之外,乃因余常求以我国之固有而对比之西方而生。此种讲述,非有标新炫异之意,亦时代潮流有以使之然耳。”(《八十忆双亲·师友杂忆》)中西文化比较在很大程度上只是为了彰显中国文化的真实意义。

但前一个层次要复杂得多。钱穆曾自述为学的过程系由古文学而理学,而经学,而子学;因考订《墨子》而转治清人考据之学;最后“读书益多,遂知治史学”(《八十忆双亲·师友杂忆》),并以史学为其学术的主要方向与归宿。余英时将此称为“经学的史学化”(《钱穆与中国文化》)。但在台湾大学吴展良教授看来,“钱先生浸润于理学在先,而后虽转治史学,却仍主张四部兼修的通人之学,故其史学仍然深受理学的影响。钱先生沟通理学与史学,其关键在于继承了从阳明学到浙东史学的学术史发展大方向。”《学问之入与出:钱宾四先生与理学》)即理学构成作者的底蕴,史学成为理学的部分义例。作者有时也“在真实遭遇中吐肺腑话”(《八十忆双亲·师友杂忆》),即在“不离事而言理”之外,有时也呈“理在前、事在后”的言述格局,这就会使史学背后的义理,冲破史实的束缚直接呈现在人们面前。当《晚学盲言》以成对的概念来阐述道理,并以中西文化为例时,则只能是哲学著作。比如“西方人看重部分,中国人则看重整体”这句话确实是一种史学性质的叙述,但在此以前,即全书的开端,作者说“有整体有部分。但应先有了整体,才始有部分。”这当然属于属于哲学。

对于《晚学盲言》的解读是多途径的,比如它与以往著作(《中国文化史导论》、《中国历史精神》、《中国文化精神》、《中国思想史》《灵魂与心》等)的关系;比如它与作者关于理学的著作的比较。当然也可以通过细致分析,探究钱穆为什么选择这些成对的概念,这些成对概念之间的关系是什么。这是一种精致的哲学阅读法。

但这里只是从作为一种方法论的“天朝”概念角度,谈谈该书对我的一点启发。作者开首指出:“西方人看重部分,中国人则看重整体。”“在此一观念中,引生起中西文化体系之大不同。”(《晚学盲言》p3,4)作为一种理想形态的“整体”的内部逻辑和结构与作为一种理想形态的“部分”的内部逻辑和结构之间的转换关系,虽然在该书中没有直接的论述,但由于作者对两种形态及其在各个领域、各个层次和各个方面的运用的描述、分析相当到位,这就给我对它们的关系作进一步的思考提供可能。比如在“整体”社会中政治缘“人情”而行,而在“部分”社会中,政治是绕“权力”而争。“部分”形态与“整体”形态之间的结构性转换,就可能在“人情”与“权力”之间的差异中被发现。这种“整体”形态,在我看来,就是真正的“天朝”状态,或者说“天朝”的典型状态(为了区分西方具有很强“部分”意义的“帝国”概念,本文在修改时将原文的“帝国”提法改为“天朝”提法),而钱穆该书的展开也体现真正的“天朝”式文本,从宇宙自然到政治社会到个人道德,浑然而下,正如“水其总体,水滴其部分”。在此天朝状态下,人不是利益最大化,而是意义最大化。此之“天朝”即“天下”之意。真正向往“天朝”的人就必须接受这种“整体”状态,否则在社会秩序与心灵秩序上就会出现一系列难以控制的问题。而由“权力政治”走向“人情政治”,或者说从“战国政治”走向“天朝政治”,则是要经过一代一代人的死去,一代一代人的成长才能最后完成,其间的逻辑和过程几乎是没有人能描述清楚的,因为不同实践空间的不断替换,几乎难以被不能不仅仅置身于一个实践空间的人所能想象。天才也只能提供一个抽象的结构。

作者也像其他学者一样,留下一个开放性窗口:“中西文化对立,亦仅当前人文之一部分,此下当更求其人文总全体之出现而完成,则亦如孔子之志于周公,学于周公,则人生大幸福所在系之。”假如真的有这种可能,在我看来,关键处也是在“整体”形态与“部分”形态的转换关系中。

责任编辑:葛灿

作者文集更多

- 【范仄】简论文化自信运动 12-17

- 【范仄】“阔言之窘”与“工-礼-道”的贯通 03-12

- 【范仄】钱穆:八十一年为一战 07-30

- 【范仄】关于儒与马 07-13

- 【范仄】同性恋婚姻判决之际瞎读美国联··· 06-28

- 【范仄】全球化时代的中国边疆战略 04-16

- 【范仄】我们将如何悼念网友 04-14

- 【范仄】在新格局中重新思考台湾问题 04-03

- 【范仄】儒家网甲午年儒学新著略窥 04-01

- 【范仄】建构以经典阅读为根基的书香社··· 03-17

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行