【安乐哲】实验主义“人伦观”

在第一章“导论”中,我提出“类比”对文化翻译不仅关键,而且必不可少。还有,我认为所选择的类比互系,有助于达到既可是联系性也可是对比性类比的理解。寻找这样的关联,我们还需要考虑到单项类比联系,而不是整体附会式的。要深刻思考和力求清晰解释儒家根本嵌入的、关系构成的、总是作为过程而呈现的“人”,我们可以拿杜威的“个体性”作···

【吴钩】什么是宋韵?

宋朝的苏神说过:“罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”我是土生土长的岭南人,也喜欢吃荔枝,但我更喜爱江南的桂花糕与黄酒,更喜欢江南的湖光山色、水边小镇与人文底蕴,在我心目中,最美的画面就是“杏花烟雨江南,小桥流水人家”,常常生出“不辞长作江南人”的念头。这一情结,应该跟我作为一名宋代历···

-103.jpg!cover_160_120)

温海明 著《新古本周易参同契明意》出版

有“万古丹经王”之称的《周易参同契》是中国古代道术哲学的核心经典。《新古本周易参同契明意》致力于将《周易参同契》核心的“通神之意”哲学思想在中西比较哲学对话的境遇当中实现当代哲学话语转型,揭示中国古代身心哲学智慧对于世界的意义,帮助人们理解中国新道学对于世界哲学、思想和文化的重大贡献。

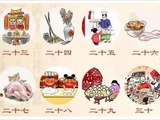

小年如何正确的祭灶

扫屋:将灶台、几案、锅碗瓢盆收拾干净 陈设:设供祭灶。这时还要在厨房神龛供奉的灶神像两旁,贴上文辞统一的新对联:“上天言好事,下界保平安(或‘回宫降吉祥’)。沃盥:浇水洗手,保持身心庄敬整洁

小年为什么要祭灶?

小年,是中国的传统节日之一。在全国不同地区,“小年”的日期并不一样:腊月二十三是北方地区的“小年”,腊月二十四是我国南方地区的“小年”。然而不论小年到底是哪一天,“小年”其实都不小,这天以后的每一天,人们都准备了不同的内容,围绕的主题只有一个——过年

【邓勤】以儒家经典赓续民族价值 ——读《四书通讲》

“学而不思则罔,思而不学则殆”“三人行,必有我师焉”等闪耀着先哲思想光辉的语句早已经渗入国人的文化血脉,成为指引我们工作、学习乃至为人处世的圭臬。这些语句大多数来自“四书”——《论语》《大学》《中庸》《孟子》四部儒家经典。随着历史的推移,孔子、孟子等圣贤人物及其思想言论在中国文化中的地位和价值日益彰显,并成为早期儒家···

周原遗址首次发现先周时期大型夯土建筑基址

记者24日从第二届陕西重要考古新发现新闻发布会获悉,考古人员在周原遗址首次发现先周时期大型夯土建筑基址,是认定周原遗址先周时期聚落性质的关键材料。据介绍,周原遗址是规模最大的先周文化与西周文化聚落,被学界认为是古公亶父迁岐之地和西周都邑之一。

【舒大刚】《巴蜀全书》:中华文明寻根溯源新尝试

文献是文化的主要载体,收集整理经典古籍是推动思想、学术进步的重要途径。国家社科基金立项资助《巴蜀全书》旨在调查整理中华文化重要发源地——巴蜀地区的历史文献,为增强文化自信、建设文化强国贡献力量。项目启动10年来,相关工作已基本达到预期效果。

【吕欣】朱熹的“学文”论

朱熹对《论语》“学文”之意的解读,有其明“圣人之言”、回归经典本义的追求。而在回应《论语》“学文”之他解及弟子提问的同时,朱熹也顺势发展出一套自己对“学文”或“文”本身的解释。关于“文”的界定和论说,在朱熹的学术思想体系中,与其经典系统的构建息息相关。

宋立林 著《孔门后学与儒学的早期诠释研究》出版暨序言、后记

以孔门后学为代表的先秦早期儒学正是这一阐释、诠释历程的开端,也是孔子思想得到第一次深化的阶段。孔门后学构成了早期儒学在孔子之后的第一次诠释主体。

【田飞龙】香港新选制:民主的两个世界?

香港平台的民主话语权争夺还将持续,其观念和制度的定型远未完成,让我们相信“一国两制”,给香港民主一点时间吧!

【郭晓东】董仲舒《春秋》学之“异外内”——以何休为参照系

“异外内”之说,是两汉公羊学最为核心的义旨之一。由于两汉公羊师说大多失传,董仲舒之说相对零散,唯有何休留下系统性的公羊“异外内”说。何休的“异外内”说,在董仲舒那里大体已具。董仲舒的论说虽然语焉不详,但通过以何休为参照系,则可以得到更好的理解。大体上说,董、何对“异外内”的理解并没有太大的差异。然而,在对一些《春秋》···

【陈永宝】论朱熹的理学与美学的融通

朱熹的理学与美学并非截然为二,而是二位一体。朱熹的理学构成了其美学存在的本体,即道者文之根本;同时,由于美学的存在,朱熹的理学不再是苦涩难咽的道德戒条,而趋向于“从心所欲不逾距”的合和之境。至此,朱熹理学构建了其美学存在的骨架,美学拓展了理学的视野。进而,美学的存在,进一步遏制了理学由儒家滑向法家深渊的趋势。···

【儒家邮报】第368期

《儒家邮报》系公益性非赢利的电子出版物,编辑人员亦系义工,刊登、转载任何作品皆不提供稿费及其它版权数据,著作权、出版权事宜完全归作者自行处理。投稿邮箱:rujiayoubao@126.com;订阅《儒家邮报》请发一封空白电邮至rujiayoubao@126.com,标题为“订阅”;退订《儒家邮报》请发一封空白电邮到:rujiayoubao@126.com,标题为“退订”。

【杨泽波】“太虚即气”之“即”当为“是”义考论——对牟宗三解读的反思

牟宗三将“太虚即气”之“即”解释为“不离之即”,属于“六经注我”,意在凸显儒家“天道性命相贯通”的传统,以完善三系论的分判。我们可以借此消化牟宗三的儒学思想,但不宜认为这就是横渠思想的原貌。不明白这个关系,受牟宗三影响形成先入之见,是造成目前横渠研究多有混乱的根本原因。

宋立林主编《洙泗》第二辑“ 梁漱溟与孔学重光”出版暨后记

从梁漱溟先生切入了解近现代中国,是一个非常好的路径;由梁漱溟先生认识儒学和中国文化也是不错的选择。“追随梁漱溟”而思考,将是一个长期的时代课题。2017年5月举行曲阜师范大学举办第一次洙泗论坛即以“梁漱溟与孔学重光——追随梁漱溟”为主题,本书乃此次论坛的论文的结集。

【许石林】田英章派是才气不足,丑吼吼派是心术不正

自媒体泛滥以来,人心尽逞偷私,意必固我四病公然倡行,是非曲直遂为之泯灭。如近年频见书法公号屡推蔡京、康生字,大惊小怪,纵情挥洒,无尽赞扬,既称扬其书之美,乃示史籍书史之不公。此真浅薄妄言耳!岂不知,自古无奸不才,大奸必大才。朱子曾与人言尝学曹孟德书,人讥其学汉之奸雄。

【李林杰】儒家政治:责任、失真及机遇

“权利政治”与“责任政治”成为东西政治的分界线所在。

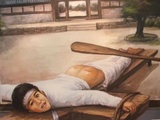

【吴钩】古代杖刑究竟怎么个杖法?你在电视剧中看到的都是假的

自隋唐至清末,传统的“五刑”体系一直保留着笞杖之刑,分别是笞刑:笞一十、笞二十、笞三十、笞四十、笞五十;杖刑:杖六十、杖七十、杖八十、杖九十、杖一百。笞杖刑轻于徒刑、流刑与死刑,适用于轻微刑事犯罪。

诗礼传家公益讲堂2022年第一期开讲啦!

本期讲堂由曲阜师范大学孔子文化研究院副院长周海生老师主讲,主题为《漫谈<阙里文献考>及其价值》。周海生老师兼任山东曾子研究会副会长、山东孔子学会副秘书长、尼山圣源书院副秘书长,主要从事中国传统文化、儒学文献、家族文化研究,著有《嘉祥曾氏家族文化研究》《嘉祥曾氏家风》《孝德诠解》《守家训树家风》等著作,古籍整理著···