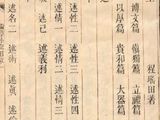

【鲍鹏山】孟子的心性论 ——中国人信仰世界的建构

孟子曰:“尽其心者,知其性也。知其性,则知天矣。存其心,养其性,所以事天也。夭寿不贰,修身以俟之,所以立命也。”

【沈顺福】传统儒家心论及其反思

作为源头的气质之心,兼有善恶两种气质,因此可善可恶而不可靠。理学家主张将相对的气质之心与绝对的天理相统一,人心变为道心。道心内含天理,道心指导下的人的生存因此成为合乎人性的生存,这便是真正的人类本质。心理合一的工夫是一种普遍性超越,它强调了普遍天理对人心的主宰地位。

【王中江】心性论的多元性与孟、荀“心性论”描述的非单一性

孟子和荀子一正一反的主要设定,只是强调了人性、人心的一个方面。由于人性、人心的其他层面是无法否定的,结果就是孟子和荀子在主要的一种设定之下,实际上还用不同方式设定了人性、人心的另一个层面。这从他们人性论的基调上看似乎有矛盾,但从客观事实上看却并非如此。

【段重阳】荀子心性论辨原

荀子言性虽以生之自然为旨,然而生之自然却在荀子这里表现为三种形式:其一,目之明、耳之听的基本生理能力;其二,寒而欲暖、飢而欲食的「生而有欲」之生理欲望;其三,此种欲望不可控制之趋向于争斗乱法。《性恶》篇将后两者打并归一,并将第一种纳入其论证的核心论据,故而内部有不协调且与其余诸篇有抵牾之处。在以生之自然言性的···