【吳飛】點校重刊張錫恭撰《喪服鄭氏學》序

|

吴飞作者简介:吴飞,男,西元一九七三年生,河北肃宁人,美国哈佛大学人类学博士。现为北京大学哲学系教授、北京大学礼学研究中心主任。著有《婚与丧》《心灵秩序与世界历史》《神圣的家》《现代生活的古代资源》《人伦的“解体”:形质论传统中的家国焦虑》《生命的深度:〈三体〉的哲学解读》《礼以义起——传统礼学的义理探询》等。 |

點校重刊張錫恭撰《喪服鄭氏學》序

作者:吳飛

来源:“燕园礼学”微信公众号

时间:孔子二五六八年岁次丁酉九月十八日丁酉

耶稣2017年11月6日

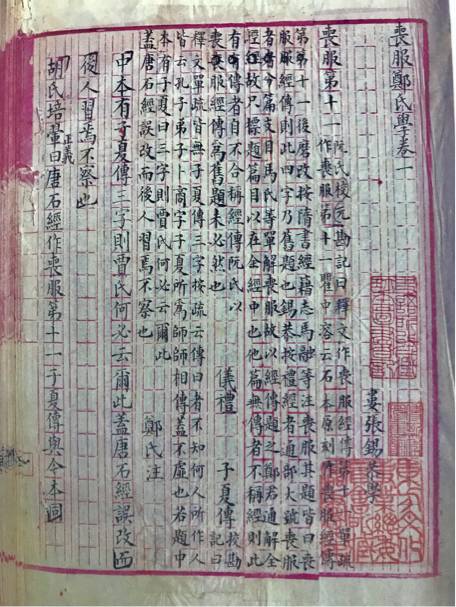

書名:《喪服鄭氏學》

作者:(清)張錫恭 撰/ 吳飛 點校

出版社:上海書店出版社

出版年:2017-10

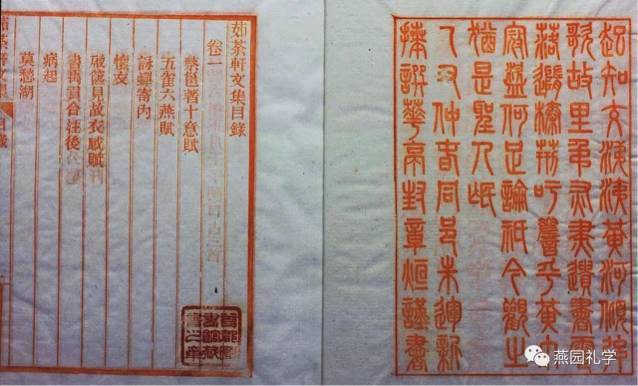

【目錄】

點校重刊喪服鄭氏學序吳飛

序 曹元弼

序 劉承幹

喪服形制圖

卷一 斬衰

喪服第十一解題

斬衰形制

釋服第十三婦人不杖

釋服第十二絞帶布帶

卷二 斬衰

父

諸侯爲天子

君

父爲長子

爲人後者

卷三 斬衰

妻爲夫

妾爲君

女子子在室爲父

斬衰女服形制

釋服第七釋總

釋服第八釋髽

釋喪服注“髽露紒也猶男子之髺髪”

子嫁反在父之室

士大夫之眾臣爲其君

卷四 齊衰三年

齊衰三年形制

父卒則爲母

繼母如母

慈母如母

母爲長子

卷五 齊衰杖期

齊衰杖期形制

父在爲母

妻

出妻之子爲母

釋服第十六釋爲父後

父卒繼母嫁從爲之服報

修禮芻議第九(或第六)嫁母服

卷六 齊衰不杖期

齊衰不杖期形制

祖父母

世父母叔父母

大夫之適子爲妻

昆弟

爲眾子

昆弟之子

大夫之庶子爲適昆弟

適孫

釋服第二十二釋正尊降服

修禮芻議第十二(或第七)適孫之婦姑在為夫之祖父母服

爲人後者爲其父母報

宋濮議論

修禮芻議第十三爲人後者之子爲父之本宗服

卷七 齊衰不杖期

女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者

繼父同居者

釋服第二十七繼父服

爲夫之君

姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報

爲君之父母妻長子祖父母

妾爲女君

婦爲舅姑

夫之昆弟之子

公妾大夫之妾爲其子

女子子爲祖父母

大夫之子爲六大夫六命婦

大夫爲祖父母適孫爲士者

公妾以及士妾爲其父母

卷八 齊衰三月

齊衰三月形制

寄公爲所寓經傳註疏

爲舊君君之母妻

庶人爲國君

大夫在外其妻長子爲舊國君

繼父不同居者

曾祖父母

修禮芻議第十曾祖高祖服

大夫爲宗子

舊君

曾祖父母爲士者

女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母

卷九 殤大功

殤大功形制

子女子子之長殤中殤

叔父之長殤中殤等

其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰

卷十 成人大功

成人大功形制

姑姊妹女子子適人者

從父昆弟

爲人後者爲其昆弟

庶孫

適婦

修禮芻議第十六婦爲夫族服爲婦服

女子子適人者爲眾昆弟

姪丈夫婦人報

修禮芻議第十四女子兩出不再降

夫之祖父母世父母叔父母

大夫爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子爲士者

公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟

皆爲其從父昆弟之爲大夫者

爲夫之昆弟之婦人子適人者

大夫之妾爲君之庶子

女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹

大夫及其妻子公之昆弟君爲姑姊妹女子子嫁於尊同者

釋服第二十四始封之君降服

卷十一 繐衰

繐衰形制

諸侯之大夫爲天子

卷十二 殤小功

殤小功形制

叔父等之下殤

爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤

爲夫之叔父之長殤

昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤

爲姪庶孫丈夫婦人報

大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤

大夫之妾爲庶子之長殤

卷十三 成人小功

成人小功形制

從祖祖父母從祖父母報

從祖昆弟

從父姊妹

孫適人者

爲人後者爲其姊妹適人者

爲外祖父母

釋服之繼母之黨非徒從辨

從母丈夫婦人報

修禮芻議第十五(或第十一)外親女子無出降

夫之姑姊妹娣姒婦報

修禮芻議第十九夫之從族祖姑及從祖姑

大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者

大夫之妾爲庶子適人者

庶婦

君母之父母從母

君子子爲庶母慈己者

卷十四 緦麻

緦麻三月形制

族曾祖父母族祖父母族父母族昆弟

庶孫之婦

庶孫之中殤

從祖姑姊妹適人者報

從祖父從祖昆弟之長殤

外孫

從父昆弟姪之下殤

夫之叔父之中殤下殤

從母之長殤報

庶子爲父後者爲其母

釋服第十七庶子爲父後者爲其母

士爲庶母

貴臣貴妾

乳母

釋服第二十六乳母

從祖昆弟之子

曾孫

父之姑

從母昆弟

甥

壻

妻之父母

姑之子

舅

舅之子

夫之姑姊妹之長殤

夫之諸祖父母報

君母之昆弟

從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤

爲夫之從父昆弟之妻

卷十五 記

解記字

公子爲母妻之服

大夫公之昆弟大夫之子於兄弟降一等

爲人後者於兄弟降一等

兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等

朋友皆在他邦袒免歸則已

朋友麻

君之所爲兄弟服室老降一等

夫之所爲兄弟服妻降一等

庶子爲後者爲其外祖父母從母舅無服不爲後如邦人

宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人

改葬緦

童子唯當室緦

凡妾爲私兄弟如邦人

大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰

女子子適人者爲其父母婦爲舅姑惡笄有首以髽卒哭子折笄首以笄布總

妾爲女君君之長子惡笄有首布總

卷十六 記

凡衰外削幅裳內削幅幅三袧

若齊衰內裳外

負廣出於適寸

適博四寸出於衰

釋服第五辟領

衰長四寸博四寸

釋服第二端衰

衣帶下尺

衽二尺有五寸

釋服第六衽

袂屬幅

衣二尺有二寸

祛尺二寸

衰三升三升有半其冠六升以其冠爲受受冠七升

齊衰四升其冠七升以其冠爲受受衰八升

釋服第一爲母齊衰四升

繐衰四升有半其冠八升

大功八升若九升小功十升若十一升

自書覆校喪服鄭氏學刊本後

主要校勘用書

人名索引

【點校重刊《喪服鄭氏學》序】

《喪服鄭氏學》一書十六卷,是晚清民國學者張聞遠先生(1858-1924)的著作。我從西元二零一一年開始涉足喪服之學,在《續修四庫全書》中偶見此書,稍一翻閱,便覺精微細密,遠遠超過胡竹邨《儀禮正義》之喪服部分,於是開課與諸生共讀,吾友周飛舟也開課細讀此書。兩個師門都花了兩年時間來讀完一遍,愈覺體大思精,非熟讀數過不能通其義。於是我邊讀邊校,歷數年始畢。其後我與飛舟又兩次合作開課,細讀此書,才對喪服學有了一些初步的了解。在此期間,我又搜羅聞遠先生其他著述,於上海圖書館見《茹荼軒日記》十八卷,應爲封衡甫舊藏,又於復旦大學圖書館見《茹荼軒日記》二十六卷及《喪禮鄭氏學》、《茹荼軒文集》、《續集》鈔本,并與曹叔彥先生往復信札數十通,應該是王欣夫先生攜至復旦的。[1]此間又賴海內友朋之力,得先生諸多課藝、函札,泛覽通觀,并至松江訪秀野橋、小昆山,至江陰尋南菁書院遺跡,得見張氏後人張敬淦先生,仰慕覃思不能已,恨不親聆先生教誨。此《喪服鄭氏學》爲先生畢生用力所在,百年之後得再校付梓,謹述飛數年讀書所得,以告慰先生之靈,并求正於學界諸君子。

《喪服鄭氏學》稿本,现藏於臺灣“中研院”傅斯年圖書館

一、聞遠先生生平

張氏爲松江府婁縣望族,家於西門外南埭,先生五世祖友竹公昀工書畫,清高宗南巡,以獻畫得賜錦;其祖柳泉公允垂官至杭州知府,頗有政聲;父夬齋先生爾耆不事舉業,勘定經史,藏書甚富,并善古文。聞遠先生生於咸豐八年戊午四月二十二日,幼年喪母,夬齋先生課之讀書屬文十餘年,云:“今日所誦,即他日所行也。”又教之以入仕當學范文正,不仕當效顧亭林。先生之學問志節,根砥來自家學。光緒二年丙子,先生入府學,其後從陳杏生先生士翹游,讀《四書大全》,同學者有錢復初先生同壽,其後成爲莫逆之交。先生曾和杏生先生詩云:“古昔非無禍變尋,儒生嬗守到如今。試看冬月重冰節,不絕梅花數點心。風雨難摧伏氏壁,弦歌終賸竇公音。千鈞一髮知誰任,函丈摳衣仰望深。”[2]可見其立志向學之誠。

光緒九年,江蘇學政、兵部侍郎黃漱蘭建南菁書院於江陰,以漢、宋兼采、經世致用爲宗旨[3],禮聘南匯張嘯山爲院長,嘯山時在松江,與夬齋交好,聞遠先生并閔頤生等隨至江陰,肄業南菁。嘯山旋捐館,漱蘭乃改聘定海黃元同先生以周。聞遠先生從其父讀書,已有漢、宋兼采之意,自從黃先生學,更專意經學,尤重三禮;其後王葵園繼任江蘇學政,聞遠先生亦得從學。聞遠於南菁書院結識曹君直先生元忠、叔彥先生元弼兄弟,論學甚相得。先生往江陰,常過蘇州曹家盤桓數日,相與論學。據復旦圖書館藏往還信札,二人初識即論漢學門徑,聞遠先生在叔彥先生啟發下始細讀《說文》。二人信札往復數十年,皆互稱吾師。[4]可以說,聞遠先生從其父、杏生先生受桐城文法、性理之學,成爲其一生品節之要,而從黃元同、王葵園、曹叔彥受漢學家法、禮學門徑,則爲其一生學問造就之端。漢、宋兼采之學,都在先生的學問行事體現出來。

張錫恭先生像

先生光緒十一年成拔貢,光緒十四年鄉試獲捷,次年夬齋先生辭世,聞遠先生哀毀逾常。因爲其父子之間不止尋常養育之恩,且授學課書十餘年,情深誼厚。先生在南菁兼習經、古之學,課藝多列超等,得元同、葵園讚賞有加。[5]後人論南菁課生,也多把先生當做元同門下翹楚。[6]南菁書院刊刻課生課藝,於海內影響甚鉅,[7]聞遠先生精治三《禮》之名,也不脛而走。飛所見最晚課藝作於光緒二十二年,元同先生亦於光緒二十四年辭去院長之職。

當時張香濤督湖廣,銳意進取,夬齋生時已頗屬意,後香濤創兩湖書院,涵育人才,叔彥參與頗深,力薦聞遠先生。香濤誠意禮聘,甚至致電松江知府,請他幫助督促。[8]先生雖已受聘松江府學,最終還是答應赴鄂,任經學教習。游楚數年,弟子悅服,聞遠先生亦頗得香濤中體西用之旨。[9]但可惜,其子遘疾夭喪,先生夫婦匆匆返鄉,不久後,其妻劉氏亦病沒。此前之喪父,此時之喪子喪妻,先生創痛甚鉅,其後專治喪禮之學,於此不無關係。

此後先生任教松江府學,并館於蒯禮卿家,沉潛數年,於喪服之學頗有心得,致繆藝風書中云:“居常私念,倘得假以著書之歲月,將王肅偽書中凡涉典禮者,一一詳辨,使不得復申其喙,王肅之謬破,則鄭君之義著,然後彚輯漢、唐之注疏,國朝諸老之著述,以成一書,採取其精要,乃可爲學堂課本。”[10]先生此時已有著書論服之志。光緒三十二年,清廷預備立憲,開憲政編查館、法律館、禮學館三館,溥玉岑任禮學館總纂官,君直先生實主其事,所以禮學館多南菁舊人。聞遠先生應徴入京,修凶禮之部。憲政、法律二館非常西化,唯禮學館以維持禮教爲志,三館論事多不諧,禮學館中有曹君直、張聞遠、錢復初諸先生,抨擊沈家本所定民法、刑律草案。修禮三年,聞遠先生喪服之學也日益精專。其於宣統二年致繆藝風先生書言,已作《修禮芻議》二十一篇[11]、《釋服》六篇,并作《禮經宮室圖考》一篇,爲著《喪禮鄭氏學》之發軔。[12]

宣统三年七月,先生所修兇禮部分大致完稿,於是回鄉省親。月餘而武昌事起,松江易幟,清帝遜位,先生兄弟族人都剪髮辮響應,先生將田產盡歸兄弟,獨賴禮學館薪俸,隱居在小昆山祖祠之側。上海爲前清遺老聚居之邑,前朝大員、貴家公子,無不日日招引,抨擊民國,花天酒地,醉生夢死,梁節庵守德宗陵寢,亦不時奔走上海,聯絡舊臣。君直時或躋身其中,叔彥偶一相聚,然仍以著書爲要務,而我聞遠先生,雖近在咫尺,亦時時難遣故國之思,然專意守先待後,留窮著書,於遺老中亦屬鳳毛麟角之純儒。故君直有詩贊之云:“吾愛張夫子,隱居峰泖間。衣冠流俗訝,經籍列朝頒。結屋依先墓,開門見故山。有時入城市,知是買書還。”[13]時間久了,先生應該知道復辟大清已然無望,那他如此專意著述究竟爲何?當年先生對夬齋先生說,愿學顧亭林先生,可謂一語成讖。魯迅看到聞遠先生爲尹嘉銓《小學大全》作跋[14],不明白前清遺老爲何喜歡刊刻清代前期的禁書,卻不知道,聞遠、君直、叔彥這樣的遺民,同亭林先生一樣,耿耿孤忠雖系一代興亡,胸中志向實關天下萬世。只是,身處民國時期的他們比清初的遺民更加艱難,他們不懂現代世界,外面的世界也不懂他們,但他們仍然相信,自己所做的學問不會中絕,總會有益於世道人心,雖然不知道已經大不一樣的世道人心何時以及如何會接納他們。故而,先生對於明末抗清英雄亦滿懷敬意,引爲同道。隱居十年,先生賦詩云:“十年斯地避囂塵,地僻從來鮮雜賓。清淺一灣資汲水,扶疏數樹足添薪。陸臺蔓草書誰讀,夏墓松楸德有鄰。涼夜倚扉間眺望,兩三星火是螢燐。”雖久處困頓之中,先生不僅葆全清臣志節,而且充滿簞食瓢飲之樂。六十卷大著,即在這窮山草廬中寫就。

顧亭林像

《喪禮鄭氏學》一書,先生規劃已久,欲以《喪服》一篇爲綱,遍解《周禮》、《儀禮》、大小《戴記》中相關篇章,而解《喪服》之書自然最系統,亦應最先完成。在禮學館時,此書已初成數卷。民國五年,《喪服鄭氏學》十六卷完稿,而先生病。君直來訪,見此稿,遂攜至劉翰怡處。翰怡時正刊刻《求恕齋叢書》,見之甚喜,遂付梨栆。先生又用十年,成《禮經鄭氏學》十一卷、《禮記鄭氏學》三十二卷,附所修《大清通禮喪禮》一卷,此四十四卷即《喪禮鄭氏學》。

民國十三年,江浙戰起,先生本在病中,受到驚嚇,連夜駕舟至其甥張澤封衡甫處,自此不起,是年九月歿於張澤。錢名山先生爲賦詩云:“先生身居碧玉屏,迥然雲間一曙星,終年閉戶注《禮經》,神遊三代通古靈,髡者到來不拔扃,欲往從之求典型,首陽山前戰血腥,今年宣統歲甲子,月日先生赫然死,斂無棺衾拜無子,亡國遺民合如此,君不見溝壑從來屬志士,安用污人紅十字!”

先生卒後,封衡甫爲刊刻《茹荼軒文集》,王欣夫爲刊刻《茹荼軒續集》、《禮學大義》。其《喪禮鄭氏學》一書卷帙浩大,後王欣夫、金松岑兩先生爲籌資刊刻,因抗日戰起而輟,鈔本今藏復旦大學圖書館。

此先生一生行事之大略,飛有另文詳述。[15]

二、清代禮學與喪服學述略

《喪服鄭氏學》、《喪禮鄭氏學》共六十卷,實本一書,先生一生之學,俱匯於此,可以看作清世喪服學集大成之作。有清一朝,經學昌明,禮學尤盛,而清代言禮學的大家,很少有有不用力於喪服學的。叔彥序有云:“天道至教,聖人至德,著在六經,其本在禮,禮有五經,本在喪服。”劉翰怡序中,聞遠先生亦自道:“由吾書而探鄭君之誼,其於鄭君禮注之意,庶幾其不倍乎?由注誼以探禮經,其於周公制服之心,庶幾其不倍乎?由制服以觀親親、尊尊之等殺,於聖人之盡倫,或可窺見萬分之一乎?”

喪服向為禮學大宗,魏晉南北朝之際,論喪服之書尤多,書雖皆佚,然其說多存於孔、賈二疏與《通典》中,解經疏注,明例議禮,堪稱極盛。不過,鄭學之綱仍在《周官》,義疏學之要亦在《周官》,至隋唐而六部官制得以立;且魏、晉之際乃准五服以制罪之禮法架構的形成時期,故議禮之盛實關律學之興。

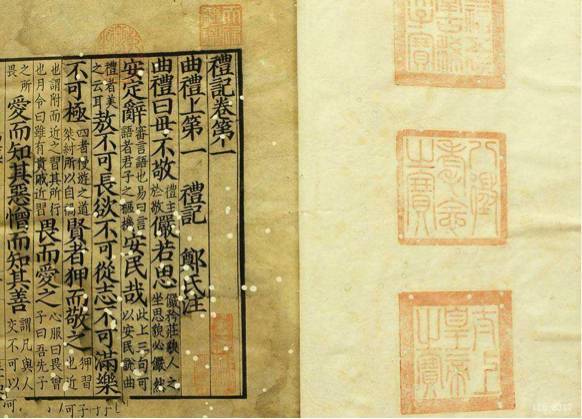

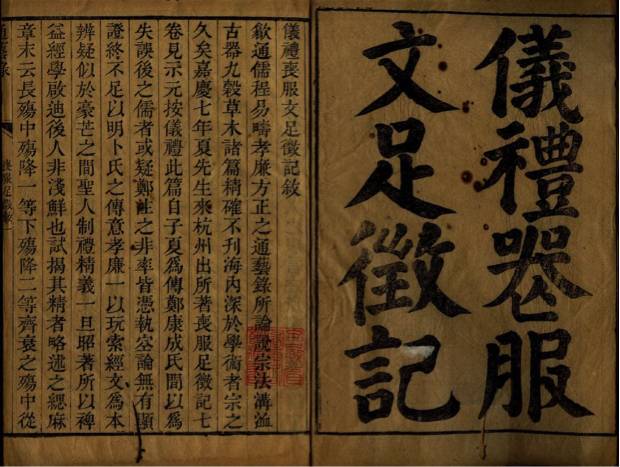

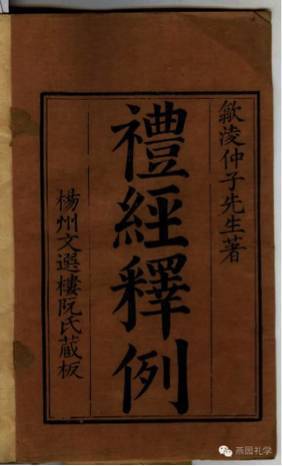

禮學之盛,魏晉南北朝之後,當推清世。但清儒治《周官》的成績並不很高,至孫仲容始變,即便孫氏之《周官正義》,所長在於文字訓詁,而非經學體系的建構,這是清人禮學大異於漢、唐禮學之處。當時,六部官制久經成形,研究《周官》中的六官已非時代急務,延至晚清,六部制陵次變爲西式官制,這種必要就更沒有了。禮律架構已歷千年,禮學館所爭反爲准五服制罪之存廢,其關注點也和魏晉議禮非常不同。故清世禮學雖遠承魏晉,此二點頗不同,故清人喪服學重在義理,不在服議。清儒禮學專門著述約有三類,一爲禮學通書類,有《讀禮通考》、《五禮通考》、《禮書綱目》、《禮書通故》等,皆甚用力於喪服學,徐健庵《讀禮通考》全爲喪禮之書,黃元同《禮書通故》於宗法、喪服用力尤深。一爲新義疏學類,此類著述頗多,沈果堂《儀禮小疏》、胡竹邨《儀禮正義》、鄭子尹《儀禮私箋》、曹叔彥《禮經校釋》等皆於喪服學甚爲屬意;一爲禮學專論類,尤以喪服類著作最爲特出,其著者如程易疇《儀禮喪服文足徴記》,淩次仲《禮經校釋》本爲清代禮學力作,其《封建尊尊服制考》尤具特識,他如夏韜甫之《三綱制服尊尊述義》與《學禮管釋》、夏謙甫之《五服釋例》、崔東壁之《五服異同匯考》、吳子序之《喪服會通說》,及張淵甫未刊之《儀禮喪服文足徴記辨誤》,其旨皆在探喪服之義理。喪服本爲人倫之學,禮學親親、尊尊、長長、男女有別之義,尤具其中,故探研喪服之學,可窺禮義之大,叔彥先生所謂“禮有五經,本在喪服”,正在於此。故清人禮學之盛,正在由喪服以探人倫禮義之全體,此一統系集大成於聞遠先生二書。請略述之。

喪服義理之大,在於親親、尊尊二端,歷代言喪服親親、尊尊之義者,多推《禮記·三年問》所云至親以期斷及加隆之義。賈公彥《儀禮疏》述其義云:“聖人初欲爲父母期,加隆焉,故爲父母三年。必加隆至三年者,孔子答宰我云:‘子生三年,然後免於父母之懷。’是以子爲之三年報之。”宋人黃榦乃推廣其義曰:“從祖祖父者,祖之昆弟也;其子謂從祖父,又其子謂從祖昆弟,又其子謂從祖昆弟之子,凡四世。上三世以祖父己旁親之義推之,皆當服小功,名爲三小功。下一世以子旁殺之義推之,當服緦。此三小功一緦,與己同出曾祖。族曾祖父者,曾祖之兄弟也,其子謂族祖父,又其子謂族父,又其子謂族昆弟,凡四世。以曾祖祖父己旁親之義推之,皆當服緦麻,名爲四緦麻,此即《禮記·大傳》云‘四世而緦,服之窮也’。四世皆名爲族,族,屬也,骨肉相連屬,故以族連之。此四緦麻與己同出高祖,爲四世,旁推亦四世,四世既有服,則高祖有服明矣。”[16]此更推至親期斷及上殺、下殺、旁殺之意,喪服六術及諸服例,盡在其中。其後數百年,治喪服學者多從其說,清初徐健庵亦云:“其説以期爲斷,父至尊,母至親,故加隆,以盡孝子之恩。加之則倍,故再期也。”[17]但清初的姚立方懷疑至親期斷之說同於宰我短喪之論[18],說出自《荀子》的《三年問》非孔門之學。此清人喪服學立新說之始。至程易疇之《宗法》、《喪服》二書,則爲清人重整喪服學義理發軔之作。

《禮記》書影

易疇作《儀禮喪服文足徴記》,後人以其與鄭君立異者,觸處成病。易疇之說雖然錯誤很多,但治喪服者沒有不讀他的書的,爲什麼呢?因爲易疇之書有義理貫通上下,開清人喪服學統,其功實不可沒。《儀禮喪服文足徴記》爲《通藝錄》之四,《通藝錄》的前三篇依次爲《論學小記》、《論學外篇》、《宗法小記》,這四篇都是易疇學術精義所在。易疇而爲乾嘉大師,絕不僅僅是因爲考據訓詁。《通藝錄》起首二篇,爲易疇辨性理之作,承戴東原辟宋學之緒,而無其過激之弊。其言曰:“竊以謂禮之本出於理,而理亦有所難通,據理而執一,不以禮權之,亦不可通也。人之言曰:‘天下止有一理。’余以爲此亦一是非,彼亦一是非,烏在其爲一理也?”[19]易疇以爲禮出於理,而禮緣人情而定,故曰:“故言理者,必緣情以通之;情也者,出於理而妙於理者也。情通則彼執一之理自屈,而吾之理伸矣;情不通,則吾之理轉成其爲執一,是吾以理啟人之爭矣。”[20]易疇晚號“讓堂”,并題一聯云:“直任理來終惹氣,曲通情處漸能和。”

易疇的宗法、喪服學就由此義理學而來。其《宗法小記》與《儀禮喪服文足徴記》本是一體,易疇强调丧服是精義之學:“人恒有言曰:天下止此一理。此非精義之學也。義主於斷,通乎理之歧途而權之,於行乎不能行之時而止之以不得而不止,斷之於義而已矣。彼謂天下止一理者,是知其一說而不知其又有一說也。”[21]此與《論學外篇》如出一轍,易疇强调这一点,旨在其《喪服經傳》文足徴之說。《喪服》一篇對喪服服敘雖言之綦詳,毕竟還有许多未盡之服。如有曾祖曾孫之服,而未言高祖玄孫之服,有姑姊妹女子子適人、反在父之室、適人無主之服,而未言其在室之服;旁親之服,爲從租祖父母、從祖父母之小功服皆言報,而爲族曾祖父母,族祖父母,族父母等之緦麻服無報字。鄭君云:“凡不見者,以此求之。”言鄭氏喪服學者多依已言之服推不言之服,故由曾祖之齊衰三月而推出高祖之齊衰三月,由曾孫之緦麻三月而推出玄孫之緦麻三月,由姑姊妹女子子適人之服,而包其在室之服於世叔父、昆弟、子之中,由旁尊報服之例而推出不言報之服,于是有了歷代沿用的完整喪服圖。易疇却大反此意,攻鄭氏之學以服例推衍喪服圖,即以一理言喪服,不是精義之學,喪服精義之學,在於以權斷制,禮例固有其理,制服却不全依照此理,故於《喪服經傳》所言之外,再無他服。易疇發此精義之學,以爲經不言高祖玄孫之服,即無高祖玄孫之服,不言姑姊妹女子子在室之服,則凡女子皆無在室之服,唯有適人之服,經不言報者,即不報其服。另有鄭君疑傳之數處,傳皆應無誤。據易疇之說,則數千年之喪服圖全然不對。其精義之學以權論制,但終究不可能全無義理,所謂權制,其實是一義理勝另一義理,如其論報服云:“伸於此,不得不屈於彼,裁制之宜,於是乎出。所謂義也,應報未始非義,而旁殺之義足以奪之。大哉權乎!權之,而義之分始定,此之謂精義之學也。夫惟精義,乃可與議禮;可議禮,乃可以制服。”[22]易疇並不是不言理,而是以旁殺之理奪相報之理,因而就把期斷、加隆、六術之理都丟掉了,但他又特別重視從宗法中尋求喪服之理,所以其喪服學之義理,都在《宗法小記》一書中。他的宗法學大旨有二,一曰宗道兄道,一曰尊祖敬宗。他說:“宗之道,兄道也,大夫士之家,以兄統弟而以弟事兄之道也。”[23]因宗法特重兄弟,故其釋“尊祖敬宗”亦以爲,尊祖即在於敬祖之宗子,即同輩之嫡兄弟。以兄道統宗法,并以此領喪服,此即易疇喪服學特重旁殺之由來,由此可以旁殺屈上殺,可以旁殺勝報服,所以高祖之子、孫、曾孫雖皆有緦麻之服,而高祖不必有服,因爲族曾祖父、族祖父、族父之緦麻,都是由同代宗子旁殺而來,而不是由高祖而來。其餘喪服也可以此類推。他說:“人道親親,自小宗始。小宗有四,自繼禰之宗始。親親之殺,則繼禰者爲隆。由是而繼祖,而繼曾祖,而繼高祖,則其所漸殺焉者也。”[24]以小宗釋親親,並以敬宗釋尊尊,這就是易疇言親親、尊尊的基本架構,與前代之喪服義理完全不同,也正是後人詬病的原因。

《儀禮喪服文足徴記》書影

易疇同郡淩次仲也攻擊理學,其激烈程度遠過東原、易疇,甚至說“聖學禮也,不云理也”。而其《禮經釋例》一書,考《禮經》之例,非常細密圓融。其中的《封建尊尊服制考》一文,亦爲抽繹喪服學義理之作。次仲云:“先王制禮,合封建而言之,故親親與尊尊竝重。封建既廢,尊尊之義,六朝諸儒或有能言之者,宋以後儒者因陋生妄,於其所不知,輒以己意衡量聖人,由是說喪服者日益多,而禮意日益晦。心竊惑焉,謹取經與傳言尊尊之義者,别輯為一篇,名曰《封建尊尊服制考》,而以《戴記》釋經與傳者證之,俾讀者一覽而知,不致迷於所往,庶於經義不無少裨焉。”[25]淩氏爲糾正後人過重親親之失,獨標尊尊之服,并以封建之制釋之,從程氏以宗法言喪服的架構又推進了一步。其後又有夏韜甫作《三綱制服尊尊述義》,其弟謙甫作《五服釋例》。夏氏兄弟學尊朱子,辟淩氏不遺餘力,而其喪服學卻在很多地方繼承了淩氏。韜甫之書專言尊尊,就次仲之封建尊尊之義而發明之,謙甫則以此意釋喪服制度之全體,其大義云:“至尊之服,則父也,君也,夫也,所謂三綱者是也;至親之服,則母也,妻子也,昆弟也,所謂一體者是也。由尊尊之義而推之,則祖也,適也,宗也,此正統不降之例也。由親親之義而推之,則上殺也,下殺也,旁殺也。此五服遞降之例也。”[26]較之易疇之宗法,次仲之封建,韜甫之三綱,謙甫之喪服學則兼顧禮例之總體,而其以尊尊領親親,以三綱先一體,則直承次仲、韜甫而來。既以三綱之尊尊領一體之親親,自然不大重視至親期斷與加隆之說,因爲後者一定會以一體至親之服爲制服之本,而加隆是第二位的原則,所以親親必先於尊尊。所以夏謙甫之書亦首尊尊,次正尊、私尊、不降、降服,全由尊尊之服爲主。

所以,從程易疇到夏謙甫,構成了清儒喪服學極特異之一系,重宗法、封建、尊尊,雖至謙甫亦將親親之服納入其中,但終究以尊尊爲重,而不大重視至親以期斷的原則。此一系與自漢、唐以來之喪服義理全然不同,且使親親、尊尊之服難以統合爲一,但這一派對於喪服的制度基礎的解釋,卻頗爲犀利獨到,是我們應該特別重視的。

《禮經釋例》書影

清世喪服義理學又有另外一系,直接繼承了漢、唐喪服學的主要傳統,以至親期斷爲制服之本,尤其重視親親之義。崔東壁作《五服異同匯考》,卷一首言爲父、爲母、爲妻、爲子、爲夫諸至親之服,次言爲大功以上同堂之服,再次言同族之服,又次言外姻之服。卷二、卷三則釋他服,而於書末總結說:“期也者,歴時之一周也,故見新麥則感焉,見新穀則感焉,乍寒則感焉,乍暖則感焉,乃至蔬果新登,雨雪乍至,亦莫不覩之而感,而哀生焉。凡至親之喪,期之内,無乎不哀也,故曰至親以期斷也。至於父母之喪,恩尤深,義尤重,不但初見之而感而哀也,即再見之而猶不能不感,不能不哀,但感漸淺而哀漸殺耳,必至再期之後,三見之,然後其情漸習,其心漸平,可以勉强復其故常,故親喪皆以三年爲斷也。”[27]這一說法不僅全依至親期斷的原則立論,甚至直接使用了被長期批判的宰我之說。

又有吳子序先生,撰《喪服會通說》,也以至親期斷之說爲立說之基:“人之哀死也無殊,同居者爲甚,既葬而反,入門而弗見也,登堂又弗見也,是故哀之弗釋,以至於期也。期則天道變矣,百物易矣,故至親者服喪,皆以期爲斷爲主,然後倍之。三年之抑而期也,降之於其不爲主而已,期之抑而大功也,降之於其不同居而已。”[28]子序也非常重視宗法、廟祭,但是他對宗廟之義的解釋與程易疇非常不同,專以同居立說,所以宗法之道起於父子昆弟同居之至親,由親而疏,由同居而上溯至四世高祖,因而服之義盡於四世。“父子昆弟,人道之至親也,至親之道,同居以終其世,沒猶親其宗廟,宗族之名,由此立焉。弟以昆爲宗,宗者,上同事其祖;昆以弟爲族,族者,下兼屬其子孫。凡人父子昆弟同居,以終其世,則必有四世之屬,蓋其子孫必有逮事曾祖預祭高祖之廟,與族昆弟爲同居者,服之義盡於四世,以此也。”[29]他又說:“聖人之仁天下,使人父子昆弟終相保,而仁民之道盡之矣。宗之言,主也,子宗其父,弟宗其昆,何以謂之宗?以昆弟同居而事父之廟。同居而事父之廟,其祭也必有爲之主者,故異居而各事其廟,則無宗矣。人所及不過四世,幼逮事其曾祖,老耄得有曾孫,宗之屬由此窮。”[30]子序仍以至親爲本宗五屬喪服之本,五屬之服又爲喪服全體之本,他對五屬親親之服的解釋,頗可補易疇之失,但對於尊尊之義,卻多有未盡之處。其言義服,又專據外姓之服立論:“五屬服喪,仁之至也;名服,義之至也;降、出者,義以節仁;服外親,仁以輔義。”[31]卷三多言尊服,但與親親之說很難融貫起來。

與吳子序、夏韜甫同時,還有遵義鄭子尹先生。子尹著《儀禮私箋》,多有發前人所未發之處,論喪服之義尤精。子尹有一個更完整的理論考慮,欲融尊尊、親親於一說,立論仍以至親期斷爲本,而以加隆爲宗法尊、重之義,其說曰:“按服制之本,《三年問》曰:‘至親以期斷。’至親者,一體之親也。父子首足,父兼母,子兼女。夫妻牉合,昆弟四體,兼姊妹。皆骨肉不可分異,是爲至親。其生也恩愛絕常,其死也哀痛至極。聖人以送死當有已,復生當有節,一期則天地之中莫不更始也,因象之,而並斷以齊衰期,是爲服本。由是,親以及親,情有厚薄,則哀有深淺,而大功九月、小功五月、緦麻三月之差生焉。…聖人乃卽其至尊、重者而加隆焉。”[32]父母、祖、曾、高并世叔父母皆以尊加,長子則以重加。子尹的這一說法,看上去只不過是回到了漢、唐以來喪服學的正統理論,但是我們如果細細品味他的理論,其實已經兼采了清儒喪服學兩個傳統各自的說法,所以較清初徐健庵之學更周詳細密,因而是清代喪服學理論的一個重大推進。但對於《喪服經傳》諸加隆、降、報之例,子尹之說還有不少未盡之處,因爲他把尊尊與親親兩個原則判然二分,明晰有餘,細密不足,對於喪服禮義的許多精微之處,就缺少解釋力了。聞遠先生《喪服鄭氏學》引子尹之說非常多,對子尹稱許甚高,但先生的兩部書,圓融透徹又勝過子尹,所以我們說,聞遠先生的兩部書,才是清人喪服學的殿軍之作。

三、聞遠先生之喪服學

叔彥先生序《喪服鄭氏學》云:“此書囊括大典,網羅眾家,刪裁繁誣,刊改漏失,精微廣大,直與鄭注、賈疏并重。”這絕不是溢美之辭。此書體例,首以經傳注疏,次采諸儒闡發鄭學之說,在諸說相持之處,則下以按語。如書名所標,先生學尊鄭氏,家法謹嚴,但對於與鄭氏不同的,如王肅、敖繼公、郝敬,以及程易疇諸家的說法,也都給以充分的重視。全書採擇精當,立論審慎,極得鄭氏學精義。比如論婦人不杖、子服出母嫁母之服、高祖玄孫之服、爲人後之服,皆爲不刊之論,足息千年聚訟,這些地方,讀者自然可以體會,此不具論。而先生喪服學最突出之處,則在正尊降服之說,不僅是讀此書的鎖鑰,也是聞遠先生學術的關竅所在,可以看作清人喪服學義理的最高成就。

《喪服鄭氏學》(求恕齋叢書刻本)書影

《正尊降服篇》本是《釋服》諸篇之一,根據先生日記,作於辛亥年十月廿四日,當時武昌炮聲正隆,松江已然獨立,張氏族人多解髮辮,先生避地小昆山或方月餘,攀柏哀嚎,掩卷流涕,坐處危局,采薇窮山,竟然還能細玩經傳,推衍服例,而成此曠世之作,讀之可想見其學思之深,定力之鉅。

《喪服鄭氏學》中,此篇附於“不杖期章”適孫條後。《喪服傳》解適孫之服曰:“不敢降其適也。”敖繼公難解“不敢降”之義,疑傳有誤,云:“繼公謂,祖於孫宜降於子一等而大功,此期者,亦異其爲適加隆焉爾,非不降之謂也。”敖氏之疑,即依至親以期斷與降殺、加隆之舊說而生,卻與傳齟齬。因爲,若是按照至親期斷之例,父爲眾子期,祖爲孫當大功,而實際上父爲長子三年,祖爲適孫期,這似乎應該算作加隆,而傳爲什麼說不降呢?如果說此傳偶誤,但這類說法非止適孫一處,他如“大功章”適婦條傳:“何以大功也?不降其適也。”“齊衰三年章”母爲長子條,傳曰:“父之所不降,母亦不敢降。”三處皆以不降爲說,同條共貫,一定有同樣的邏輯。先生雖多不喜敖氏之說,但此處畢竟關涉服例全體,所以不得不由其說再思親尊之服,而抽繹正尊降服之例。凡是旁尊報卑屬之服,都是以所施之服爲報,即彼此之服相同,而正尊報卑屬之服卻各自不同,適子適孫、眾子庶孫、子婦孫婦,所施與所報之服都不同。先生爲了探明其加降之例,還是回到了至親以期斷的原則,細細推衍。從至親期斷上殺,應該是這樣的:爲父母當期,爲祖父母當大功。因爲加隆,所以爲父母三年,爲祖父母期,這一點適子與眾子無異,而父母報眾子期,只爲適子三年,眾孫爲祖父母期,適孫上傳祖重,爲祖服三年,祖父母爲適孫期,爲眾孫皆大功。按照鄭子尹之說來推,則子孫以尊加隆父母與祖父母,適孫以重加隆祖父母,父祖亦以重加隆適子適孫。此說粗看可通,但《服傳》爲什麼說“不降”,而不說“加隆”呢?敖繼公能有此疑,實屬難能可貴。至於婦服之例,就連這樣加隆的說法也難講通了。婦從夫降一等,夫爲父母三年,則婦爲舅姑期。父母爲適子三年,爲適婦降一等,似乎當服期;爲眾子期,爲庶婦降一等,似乎當服大功。同理,孫爲祖父母期,孫婦爲夫之祖父母當降一等大功,祖父母爲適孫亦期,則爲適孫婦當降一等大功,爲庶孫大功,爲庶孫婦當降一等小功。然考喪服經,婦服都再降了一等,適婦在大功,而非期,庶婦在小功,而非大功,庶孫婦在緦麻,而非小功。婦服爲什麼比她所施之服差二等?敖繼公與鄭子尹皆未能深究。《服傳》釋此等服都說不降,不說加隆,至親期斷與加隆之說顯然無法解釋婦服。聞遠先生熟玩此數條,然後說:“降服者,降其本服也。此爲婦服之例也。”由至親期斷之例推衍,子之本服爲期,婦從夫降一等,本服大功,孫之本服大功,孫婦降一等小功,故婦降本服一等爲小功,孫婦降一等爲緦麻,所以庶婦在小功、庶孫婦在緦麻。舅姑爲適婦大功,是因爲不降其本服;適孫婦經中未見,因爲適孫之婦如果其姑尚在,服與庶孫婦同,其姑如果不在,則亦當不降本服,爲小功。

降本服一等,並不是專爲婦而發的。婦之服本由其夫而來,婦服既降本服,則子、孫之服也要降本服,眾子降一等爲大功,庶孫降一等爲小功,然則其服爲期與大功者,不是因爲不降本服,而是因爲報其加隆。適子三年、適孫期,則既不降其本服,又報其加隆。

此說使經傳之文圓融無礙,而與子尹以尊、重加隆之說不同。如果加隆皆以尊、重而加,眾子、庶孫有何尊、重可言,而要報其加隆?如果本服爲親親之服,適者爲重,爲什麼會因適而不降本服?先生又釋其意曰:“是加隆之服,尊之至,由親之至也。子孫雖卑屬,其親則一也,祖父母、父母不忍不報也。加隆者不忍不報,則所降者必其本服也。降其本服者,嚴父之誼;不忍不報者,愛子之仁。”先生並不是說加隆之服不是尊尊之服,但他強調的是,此尊尊之服並不是親親之愛以外的又一原則,尊尊之敬就是來自親親之愛。長子眾子由至親而加隆其恩,所以爲父母由期加隆爲三年。父母以正尊臨卑屬,因尊而降子之本服,卻又因親而不忍不報其加隆,則本服與加隆,都是親親中有尊尊、尊尊中有親親。父、祖爲適都不降其本服,不是因爲適親於庶,是因爲適重於庶,這更可以說明,本服不止是親親之服。

至親以期斷是制服之本,從期降殺,就有了親親諸服,父母加隆,不是因爲親親外又有尊尊,而是因至親生至尊,所以因加隆其恩而加隆其服,加隆其恩就生出了尊尊之義[33],適子眾子皆爲父三年,就是由此而來的。父子互爲至親,其本服皆期,但因爲父尊子卑,所以降本服一等,變親親之本服以示尊卑,這與加隆三年以成至尊,其義同而服正相反。但父子骨肉,其情終勝於其他至親,所以又報子加隆其恩之服,而復爲期。成服雖無異於本服之期,但其間加降之密,曲盡人情,正是先生所謂“先王制禮,仁之至,義之盡”的道理。舅姑之於婦,無至親之愛,有尊卑之義。婦爲舅姑之服,因爲是從夫而來,而不是至親,本服大功,加隆至期,不是加隆其恩,而是純由尊尊。舅姑之爲婦服,以尊臨卑而降其本服一等,又不必因恩報其加隆,於是就成了小功之服。而對於長子,父並不因重適而加隆之,因爲沒有尊長加隆卑屬的道理,只是因爲“正體於上,又乃將所傳重”,而不降其本服,即不以尊臨卑而降服。對於適婦,也同樣因爲重適之故而不降其本服,但也因爲沒有至親之恩,所以不報加隆,爲她服期。

《正尊降服篇》的這層意思,滲透在《喪服鄭氏學》和《喪禮鄭氏學》中各處。此說一立,就爲喪服理論打開了一扇門。雖然先生并沒有明確講下去,我們可以稍作引申:祖父母爲孫及孫婦之服,略不同於父母爲子及子婦之服。因爲適子眾子都爲父三年,而父爲長子、眾子之服不同,因爲諸子尊父都是由至親生至敬,本無親親外之尊尊義。但孫之於祖,情非至親,本服大功,加隆爲期,親不及父,敬亦稍殺。根據降本服與報加隆之意,祖爲孫大功,爲其婦緦麻,這與父母爲子、服之服義同而稍殺。“不杖期章”祖父母條傳曰:“何以期也?至尊也。”賈疏:“祖爲孫止大功,孫爲祖既疏,何以亦期?答云‘至尊也’者,祖爲孫降至大功,似父母於子降至期,祖雖非至親,是至尊,故期。若然,不云‘祖至尊’,而直云‘至尊’者,以是父之至尊,非孫之至尊,故直云‘至尊’也。”祖之“至尊”稍異於父之“至尊”,因爲祖的至尊并非來自至親,而是因爲他是父之至尊,所以孫也要尊之,親親外之尊尊義,由此漸明,正體現在適孫爲祖之服。如果適子早亡,立一孫爲適孫,適孫上承祖重,由期加爲三年,這是適孫一個人爲祖父母加隆之服,與眾孫不同,那麼他所加隆的,更不是因至愛而生的尊服,而純爲宗法尊尊之服,與婦爲舅姑之服比較接近。這樣加隆的服,祖不報之,所以祖不爲適孫三年,僅爲服期。曾孫上爲曾祖後,以及玄孫上爲高祖後,皆同此例。

親親、尊尊是喪服六術的核心與根本,是人倫之精義。愛有差等,親親爲制服之本,而尊尊生於親親,但尊尊其實有兩層含義,其一爲根於至親之至尊,與親親渾淪無二,所以無論長子庶子,爲父母皆應服三年之服,以盡孝子之愛、敬,由父母上殺,其親次之,尊亦次之,故其服遞減,“自仁率親,等而上之至於祖”,就是這個道理。而由此至尊之義,再推出爲祖之尊,宗法之尊由此而生,這是尊尊的第二層含義。曾祖、高祖,上至太祖,相隔既遠,其親已疏,但因爲他們是宗法之重所在,所以其宗廟之尊勝過父祖,所謂“自義率祖,等而下之至於禰”,就是這個道理。婦爲舅姑之加隆、適孫爲祖之三年、爲宗子之服,也都是因爲這層宗法之尊而來的;父、祖爲適不降服,也是因爲宗法之重。鄭注云:“用恩,則父母重而祖輕;用義,則祖重而父母輕。恩重者爲之三年,義重者爲之齊衰。”即是此意。

張錫恭《茹荼軒文集》書影

我們再由此抽繹喪服之親親、尊尊,就已經超出了鄭子尹所謂至親期斷與尊、重加隆那過於簡單的理解,而尊尊之義,更不是親親外之的另一義,親親期斷之所以爲喪服之本,其理更密,而喪服曲盡人情之義,其旨益明。細玩此篇,《喪服鄭氏學》、《喪禮鄭氏學》二書之大綱已明,洋洋六十卷,可於此窺其大略,《正尊降服》一篇,乃先生禮學要旨所在,讀者需要特別注意。也正是因爲這一篇,先生的兩部著作成爲清儒喪服學的殿軍之作。程易疇、淩次仲並夏氏兄弟以宗法、封建、三綱之義釋喪服,是因爲他們認爲此前喪服諸說之過簡,但他們偏重尊尊的立說終究未能解釋喪服學的全體架構;崔東壁、吳子序之書,墨守舊說,卻又不如皖中諸公發人深思。鄭子尹欲合親親、尊尊二系爲一,其說既明且晰,遠勝前人,但他的缺點正在過於明晰,親親、尊尊竟似判然二義,牽合爲一,反而難盡人情隱微之妙。聞遠先生遍讀喪服學數百家,尤於清世諸師之說細加玩味,所以至親期斷、加隆、宗法、封建數義,皆折中於夫子,先生述尊尊、親親之大旨,極盡圓融精審。一家之言,足以承前啟後,而清儒近三百年喪服學之精義,具匯於此。所以說,正尊降服說所統攝之喪服禮學,乃是清儒喪服學的集大成之說。

四、本書之點校整理

先生本欲著《喪禮鄭氏學》六十卷,先成十六卷,於民國七年戊午刻成《喪服鄭氏學》,收入《求恕齋叢書》。雖然六十卷未能統一刊刻,但如果沒有曹、劉二先生的工作,等到六十卷成書再覓梓人,恐怕連這十六卷也無緣面世,世人就根本讀不到這部書,我輩至今都不知先生的存在,更不可能尋覓其他的遺稿了。此書問世後,雖難入民國新式學者的法眼,但治舊學者還是非常重視的。范希曾、吳承仕、張舜徽都認爲是禮學研究的上乘之作。

世人大多是因爲此書而知到聞遠先生的,但其書的刊刻,卻在先生病中,先生僅能校其文字之小誤,而對於其體例之誤者及大段脫漏重復,因爲書版已成,無由再改。此後《求恕齋叢書》數次重印,多用這一版。書中有劉翰怡序,其實是聞遠先生代筆,頗爲簡略,雖亦明著全書宗旨體例,然全無溢美之辭。其後,曹叔彥先生又寫了一篇序,但未及收入戊午初印本,再印時才置於書前。《求恕齋叢書》刻版至今尚在,所以上海古籍書店、文物出版社數次重印,其《喪服鄭氏學》或用戊午初印本,或用後印本。《續修四庫全書》、《叢書集成新編》、《民國時期經學叢書》收入此書影印本,皆用戊午印本,無曹序。各圖書館藏本,亦戊午本居多。飛偶於坊間購得後印本與文物出版社影印本各一部,皆有曹序,才明白其間的差異。

此次整理,主要依後印本,置曹序於前。又有喪服形制圖與釋髺髪札記,此前或於書前,或於書末。此次將形制圖置於書前,以便讀者參看,而釋髺髪札記置於書前書末皆甚無謂,所以調整到卷三論髺髪之末。這是本次整理的最大改動。先生所作《自書覆校喪服鄭氏學刊本後》一文,描述此書刊刻始末,指出書中錯誤,以及所用《儀禮疏》版本,亦附於書末。

體例等誤雖經先生指出,飛亦不敢擅改,一仍其舊,只是改了脫漏訛誤之處,並在校勘記中注出。先生引書,復旦所藏《喪禮鄭氏學》後附有簡目,似爲欣夫先生校勘時所錄,雖有助益,然多有不全,且先生所用版本,飛未必皆得寓目,故除顯誤改正外,引書或因版本有異,或有意刪改者,飛亦不敢擅改,僅注出其異。書中引用《通典》甚多,但《通典》版本複雜,且經王文錦先生校勘,中華書局本已極精審,飛於校勘記中亦多據以校正,然終不敢多改正文。飛用以校勘之書,多於書末附注版本,以備核查。

書中凡避清諱處,闕筆之字則寫爲如字,凡改字者皆一仍其舊,以成先生之志。所用標點,皆依許逸民先生《古籍整理釋例》所定,但還是多有不能確定者,僅力求書中統一。

自初讀此書,已經六年有餘,其間多蒙師友襄助,不勝銘感。趙統、虞萬里、鄧國光、嚴壽澂諸前輩先生提攜獎掖之力,沒齒難忘。周飛舟、林鵠、趙曉力、李猛、安文研諸君共讀此書,糾謬不少,其中林鵠兄不辭辛勞,逐字校勘兩過。又蒙喬秀巖先生及其弟子華喆、馮茜校正數處,且教我清人禮學諸多常識。王豐先先生翻閱初稿,糾正訛謬頗多。賢棣多人,或訪查文獻,或校勘字句,如孫帥、柏宇洲、李曉璇、林葉、許瀚藝、劉長安、楊維宇、顧超一、許嘉靜、方浩銘、周小龍、褚葉兒、張照、沈凌峰、李軼凡、余朋翰、秦鵬飛、劉東奇、王燕彬、仲威諸君,於此書點校整理均甚助力,劉繼元君爲改正標點體例,提供許逸民先生著作。上海書店之許仲毅、孫鶯、鄒燁諸君使此書終得付梓,在此一並致謝。但此書畢竟是我點校的第一部古籍,每次重校都會發現新的重大錯誤,而古書體例之繁,也多爲新式標點所難以表達,所以書中一定還有許多錯誤,戰戰兢兢,望讀者諸君不吝斧正,使聞遠先生之學,不致湮沒無聞,此亦今日學界之大幸。丁酉夏至後學吳飛敬序於仰昆室。

注釋

[1]日記爲什麼分藏二館?應該是因爲,上圖所藏止於光緒二十五年初赴鄂時,日常記事甚多。復旦所藏爲光緒二十六年至民國十二年日記,多爲論學之文,大段論《喪服經注》,且多爲撰《鄭氏學》二書之準備,當爲欣夫先生校勘《喪禮鄭氏學》所用。

[2]張錫恭,《杏生師出示近作敬步原韻》,《茹荼軒續集》,卷一;嚴昌堉編,《雲間兩徵君集》,民國三十八年。

[3]參考趙統,《南菁書院志》,上海書店出版社,2015年版。

[4]王欣夫輯錄《復禮堂書牘》內有致聞遠先生書二十四通,《復禮堂朋舊書牘》有聞遠先生致叔彥書四十通。

[5]葵園先生嘗評其經學課藝云:“《讀胡氏正義》詳述淵源,窮搜根柢,菁華畢露,毫髮燦呈,求之於古,則晁公武、陳直齋諸人未能如此精審;擬之於今,則顧千里、嚴鐵橋、錢警石諸先生可與伯仲頡頑。閱卷至斯,喜甚佩甚。訂正爲人後者爲本宗降服一條,是有關實用之學。楊氏補成其書,而《士昏禮》、《覲禮記》中未能述燕寢殊制之說。得此表微,胡氏亦含笑於九泉矣。”見於光緒十二年九月經學課藝,此課藝中兩篇後收入《南菁講舍文集二集》、《清儒學案》,三篇收入《茹荼軒文集》,可參照。評語見於飛所藏課藝稿本。元同先生於復函中云:“《禮經》之難讀,韓退之尤苦之,賢弟覃思不輟,所造莫量。”黃以周,《答張聞遠書》,《儆季文鈔》,文三,光緒二十年,南菁講舍刻本。

[6]如孫同康云:“自定海黃元同先生主講南菁書院,江左俊彥親炙門牆,達材成德不乏其人,而以婁縣張聞遠孝廉錫恭,丹徒陳善餘明經慶年,太倉唐蔚芝侍郎文治,江陰章琴若太史際治四君,尤為高第弟子,若七十子只有顏、閔焉。”孫雄,《清故翰林院編修章君琴若墓表》,《舊京文存》,卷八,民國二十年,北平刻本。趙劍秋憶及南菁師友,即列聞遠于第一位,有“專精三《禮》,粹然儒者”之語。見趙椿年,《覃研齋師友小記》,載《中和月刊》,民國三十年,卷二第三期。

[7]如魯迅《從百草園到三味書屋》一文,即談及其塾師誦讀南菁課生劉翰課藝之事,此課藝得超等第八名。參見趙統,《南菁書院志》,第475頁。

[8]張之洞,《光緒二十四年正月初四日致蘇州閶門內內閣曹叔彥》,《光緒二十四年正月初七日致蘇州閶門內內閣曹叔彥》,《光緒二十五年三月初五日致上海遞松江府濮太守》,《張之洞全集》,第九冊電牘,河北人民出版社,1998年版,第7471頁,7474頁,7761頁。

[9]其《茹荼軒文集》鈔本中有《中學為體西學爲用解》一文,藏於復旦大學圖書館。

[10]《藝風堂友朋書劄》,上海古籍出版社,1981年版,第978頁。

[11]《茹荼軒文集》中收二十篇,或有其他議禮之文未冠《修禮芻議》之名。

[12]收入《藝風堂友朋書札》,第頁。此書無年月,而據《茹荼軒日記》,《釋服》第六篇作於宣統二年一月,第七篇作於是年七月,此書言《釋服》已成六篇,當在宣統二年一月至七月間。

[13]曹元忠,《贈張聞遠孝廉》,《箋經室遺集》,卷十七。

[14]魯迅,《買小學大全記》,《新語林》第三期,1934年8月5日;收入《且介亭雜文》,《魯迅全集》第六卷。

[15]吳飛,《風雨難摧伏氏壁,弦歌終賸竇公音:張聞遠先生學述》,刊於《經學文獻研究集刊》,第十二輯,上海書店出版社,2014年版。

[16]黃榦,《儀禮經傳通解續》,卷十六。

[17]徐乾學,《讀禮通考》,卷四,《文淵閣四庫全書》本。

[18]引自杭世駿,《續禮記集說》,卷九十五,光緒三十年浙江書局刻本。此說朱子門人已有疑之者,見《論孟精義》卷九上。

[19]程瑤田,《論學外篇·讓室卮言》,嘉慶八年通藝錄之二。

[20]同上。

[21]程瑤田,《儀禮喪服文足徴記》,“論緦麻旁殺應報不制報服之義”條,嘉慶八年《通藝錄》本。

[22]同前。

[23]程瑤田,《宗法小記·宗法表》,嘉慶八年《通藝錄》本。

[24]程瑤田,《宗法小記·庶子不爲長子三年述》;此條亦見於《儀禮喪服文足徴記》。

[25]淩廷堪,《禮經釋例》,卷八,嘉慶十四年文選樓刻本。

[26]夏燮,《五服釋例敘》,同治七年刻本。

[27]崔述,《五服異同匯考》,卷三,道光四年東陽縣署刻本。

[28]吳嘉賓,《喪服會通說》,卷二,南菁書院《皇清經解續編》刻本。

[29]吳嘉賓,《喪服會通說》,卷二。

[30]吳嘉賓,《喪服會通說》,卷二。

[31]吳嘉賓,《喪服會通說》,卷二。

[32]鄭珍,《儀禮私箋》,卷四,同治五年遵義唐氏成都刻本。

[33]對此問題的詳細解釋,可參《喪禮鄭氏學·三年問》

责任编辑:姚远

作者文集更多

- 【吴飞】经学何为?——六经皆史、六经皆··· 04-06

- 【吴飞】生命与命脉之间的法 03-08

- 【吴飞】七个问题:超越古今之争,回归··· 03-08

- 【吴飞】知几与稽疑 ——略论易学的命运··· 02-27

- 吴飞 著《礼以义起——传统礼学的义理探··· 07-26

- 【吴飞】文质论视野下的荀子人性论——兼··· 05-07

- 【吴飞】仁者之学——略论陈来先生的哲学··· 01-02

- 【吴飞】何谓“天地之心”——与唐文明先生··· 09-08

- 【吴飞】身心一体观与性命论主体的确立 07-21

- 【吴飞】敬挽张祥龙先生 06-13

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行