【刘飞飞】怀念张祥龙老师

张老师是知生的智者,也真正体验了“朝死的存在”。在死的逼近中,他处之泰然,仍说“我很高兴,也很幸福,在追求真理的路上,我们没有错”。所以他是真正知生知死的人。疾病并没有带来绝望,绝望当然也就无从“致死”。所谓生死,皆可成为“缘在”在世之“热思”。只是当这“热思”冷却下来时,老师已经不在。

儒家网全体同仁敬挽张祥龙先生(附交往记录)

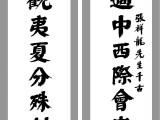

适中西际会,究穷典册,道心堪作千秋继。观夷夏分殊,剖判源流,文德须为百世归。

【杨丁宇】舅祥龙先生挽词三首

忆昔当年会,家藏万卷书。识人真伯乐,作著似相如。 文比唐韩愈,经真汉仲舒。死生今有命,心却不空虚。

【韩星】痛悼张祥龙先生

负笈游学会通中西印参悟古今智惊闻贤哲其萎 杏坛设教论衡孔老易复见天地心痛悼鸿儒遽归

-29.jpg!cover_160_120)

【赵法生】忆张祥龙先生下乡

著名学者张祥龙先生去世,学界一片悲声。记起多年前,曾邀张先生到下乡考察乡村儒学,往事历历在目,先生已然作古。

-1.jpg!cover_160_120)

【柯小刚】齐家如何平天下?张祥龙对特朗普的预见和对黑暗森林法则的破解

今天重读张老师的《孔子的现象学阐释九讲》,很惭愧地发现,这本书虽然是我自己向他约稿并出版于我主编的“经典书写”丛书中,但当我再次翻开此书,却发现几乎就像没读过一样。

-28.jpg!cover_160_120)

智识读书会与辅仁读书会联合举办“重温张祥龙先生的哲学思想”专场读书活动

6月12日下午智识读书会与辅仁读书会以“重温张祥龙先生的哲学思想”为题合办了一次线下暨线上专场读书活动,以《现象学导论七讲》的第一讲为阅读文本。

“出入中西堂奥”——悼念张祥龙先生丨知止读书会

为表达对张祥龙教授的忧思怀念之情,“知止”同人特刊出2016年7月31日张祥龙教授在“知止”第39届沙龙上的演讲文字,愿以文字相托,缅怀追思,祥龙先生千古!

【柯小刚】他的时间终结了,他的时间刚刚开始:张祥龙《尚书·尧典》阐释及其政治···

人类政治生活之美,无如《尚书·尧典》所示者;《尚书·尧典》之美,无如张祥龙先生所解者。《尚书大传》载孔子对颜渊曰:“《尧典》可以观美。”其美,人皆见之;而其美之何以美,非张祥龙先生之解,至今犹然蔽之不显矣。

【林光华】一直在我的灵魂里——悼念祥龙先生

先生不只为中国文化的困境开出了一条深度比较的道路,也为很多像我一样普通的学生点亮了一盏永不熄灭的明灯,先生的学术与风骨永照浊世,于我,是一直活在灵魂深处的亲人。我相信真正过去的都会在未来与我们相遇,如先生所说,在这个世界上,我们会相见,真实的,美好的。

【单之蔷】怀念张祥龙老师

我和张老师在车中,车窗外飘着西藏的云,张老师银髯漂浮,目视前方……我拍了一张又一张,有的实,有的虚……虚虚实实……变换着……如同今天我视域中张老师的形象………

沉痛悼念张祥龙先生 | 北京大学高等人文研究院

张先生博学慎思,知几明奥,长期致力于会通中西思想,是“出入两希,返归六经”的学者楷模。张先生极具原创精神,多年来不断探寻文化中国的根源意识,为儒家的返本开新,为建立文化中国之认同做出了重要贡献。张先生诚明两进,笃行不倦。他实现了士的自觉,并以先觉觉后觉的忧患意识,为重建礼乐人伦做出了不懈的努力。

【李晨阳】如水祥龙

祥龙是中国当代的儒学大家。回忆跟他近半个世纪的交往,重温多年的感受,我则觉得他本人的生活体现了很强的道家色彩。祥龙的为人让我想起“夫子温、良、恭、俭、让”,更让我想起老子的“上善若水”。祥龙一生如水,龙水一体。他温良敦厚,沉静不争,又从善如一,不休不弃。他的哲学和他的生命完美地合而为一。

【张泰苏】哀挽父亲张祥龙先生

由时间至缘在,思入风云,七十年来力行身体。自现象而立心,道通天地,三百篇后归本还原。

【王达三】痛悼张祥龙先生

本现象揆天道论东西情理一归中华礼乐非古之遗爱乎;宗夫子持家国通古今学问渊源春秋大义真今之儒家也。

【蔡祥元】悼念张祥龙老师

求真问道辨东西,返本归心立人极。世间生命有尽时,仁心感物无穷已。

【邹晓东】敬悼张祥龙先生

以前,我隐约感到张祥龙老师似未能自然而然地享受与其造诣知名度相称的“待遇”——刚刚读了江怡老师的悼念文字方知张祥龙老师的学术职业生涯竟多有坎坷!也罢,也罢——“文章憎命达”“哲学是忧患之学”又多了一枚有效例证!吾辈正可以贤者为师为友,坦然面对职业生涯中的风风雨雨了!榜样的意义,乃在于斯!!

送别!著名学者张祥龙病逝,曾任教于中山大学丨南方都市报

近年来,张祥龙对中国哲学思想、特别是儒家哲学,进行了深入的研究,希望破除“西方中心论”,用西方哲学的视野、现象学的方法,重新论述儒家思想中的家庭和孝亲关系,指出“家”的概念是儒家的一切道德源头,“孝”不是过时的教条,而是一种出于良知的自发行为。一个社会如何对待老人,代表着这个社会的总体品质。

张祥龙先生在山东大学

“我多想再陪着先生在软件园、在中心、在兴隆山走走;再做一次助教、抄一回板书;再听一堂哲学课;再发收一封邮件;再感受一次去先生家的如沐春风;再回到初见先生的走廊,战战兢兢地问候‘张老师,您好’,他微笑着朝我点点头。”

张祥龙先生生平简介丨北京大学哲学系

张祥龙先生积极探索中国哲学研究的新范式。他早先以现象学方法研究先秦诸子,后逐渐转向并集中于儒家哲学研究,旁参印度古学,参酌现代西方哲学,体大思深,发人未发,成为儒学思想当代建构的重要代表人物。