【南希·舍尔曼】若为了寻找生活秘诀去阅读斯多葛派哲学,你就错过了要点

在“论愤怒”中,塞涅卡呼吁我们“让我们培养人性。”这是斯多葛派持久不断的承诺:共同的人性为我们赋能。它不是自我帮助而是群体帮助。如果斯多葛派著作值得阅读,那是因为它们常常激励我们依靠理性、合作和无私来最大限度地发挥潜能。

【塞巴斯蒂安·桑德恩·格莱夫】尼采与机器

机器是否值得我们进行道德方面的考虑?在很大程度上,那些试图说服我们认识到此类议题紧迫性的论证是动物权利道德话语的乏味延伸。这类话语的问题并不是动物或机器不值得我们进行道德方面的考虑,相反,问题在于学界进行这方面研究时通常使用的方式。

【李竞恒】古代儿童与成人

古人当然知道儿童与成人在心智、体力等方面存在着明显差异,但古代比较常见的情况是将儿童视为在心智、体力方面比成年人更低的“小成年人”,而不是像现代人这样专门划分出一个和成人迥然不同的生命类型。尼尔·波兹曼在《童年的消逝》一书中提到,西方近代意识中的童年,是近代以来因为新的印刷媒介在儿童和成人之间强加了一些分界线而···

【王蒙】君子和而不同

“同”在中华文化经典中是一个极好的字眼。首先,大同是政治理想的终极高峰,世世代代,各种群体与个人几无异议。二是墨子的学说首推尚同,含义是各色人等特别是社会精英要趋同向同认同于天子,天子的一切言行治理决策要趋同向同认同于“义”——公认的方向、纲领与原则,天子的义,还要趋同向同认同于天——天命、天道、天心、天意、天良。这···

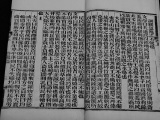

【杨海文】经典属于并会终结既往历史

2016年上半年,我受聘成为孟子研究院特聘专家。五年来,专家团队在陈来、王志民先生的倡议与带领下,兢兢业业,群策群力,通过一句句、一章章的解读方式,先后完成《孟子》《中庸》《大学》《论语》的解读。我有幸全程参与《四书》解读,负责解读《孟子·滕文公篇》、《中庸》第17—20章、《大学》传七章与传八章、《论语·先进篇》与《···

【约娜·摩尔·罗恩】和孩子们一起探讨哲学问题

孩子们不会说“最晦涩难懂的话”。他们喜欢玩儿,喜欢刨根问底,因此,能更接近人生的某些最深刻问题。

【 马修·克莱蒙特】克服生活中的紧张不安——《自杀遗书》简评

在焦虑和自杀——令人窒息的无限的可能性和永远消除可能性的有限意义——的紧张关系中,人生的确应该继续下去。

【朱利安·巴格尼尼】休谟悖论:伟大哲学何以导致蹩脚政治

这位启蒙天才显示,在观念世界中可敬的怀疑怎么就变成了现实政治世界中可怕的反动立场。

【王蓉】两汉循吏如何“为政以德”

循吏一词,最早出现《史记》中。太史公在《史记·循吏列传》的序中写道:“法令所以导民也,刑罚所以禁奸也。文武不备,良民惧然身修者,官未曾乱也。奉职循理,亦可以为治,何必威严哉?”该传共记录了五位贤官良吏,在写到第三位循吏公仪休时,太史公这样描述到:“公仪休者,鲁博士也。以高弟为鲁相。奉法循理,无所变更,百官自正。”···

【王杰】执两用中 过犹不及

中华民族的祖先很早就在长期的生产生活实践中产生了“中”的观念。梳理先秦典籍中出现的“中”字,主要有三层含义:一是指中间、中等、两者之间;二是指适宜、合适、恰到好处、符合一定的标准,如我们说的“中规中矩”就是在这一意义上来使用的;三是指人心、内心,泛指人的内在精神世界。

【陈来】“国学”的内容体系与分类

称中国学术为国学,这里的国即本国之意,学是学术之意,国学是本国学术之意。“国学即中国固有的或传统的学术文化”,这一涵义经过近代学者的使用,已成为“国学”的通常定义。如在商务印书馆出版的《现代汉语词典》中,对“国学”一词的解释就是沿用了这样的定义:“称我国传统的学术文化,包括哲学、历史学、考古学、文学、语言学等。”这可···

【朱承】彰显君子人格的公共性情怀

“君子”不仅是个人修养中所展现的优良品格,也是营造良好公共生活中所不可或缺的典范式人格气质,具有公共性意味。我们说,人不能脱离公共生活,小到应对血缘宗法共同体,大到参与政治共同体,都是人的公共生活状态。在公共生活中,为了形成和维护一定的公共秩序,保证人从原始状态进入文明状态进而实现理想中的美好生活,需要人们具有···

【李竞恒】儒家的商业观,和你想象中的不太一样

商业在中国有悠久的历史,《周易·系辞下》记载说在遥远的神农氏时代,就出现了原始的市场,“聚天下之货,交易而退,各得其所”。“商人”“商业”词汇的来源,便是擅长经商的商民族,《尚书·酒诰》说商民族的人“肇牵车牛远服贾,用孝养厥父母”,他们驾驶着牛车到远方经商,赚钱孝养自己的父母。商民族的祖先首领王亥、王恒等人,也是擅长经···

-10.jpg!cover_160_120)

【陈来】关于“国学”观念的由来演变

“国学”一词,古已有之。《周礼》中言:“乐师掌国学之政,以教国子小舞。”“国学”在中国古代指的是在京师建立的国家级官学。 近代文化所使用的“国学”观念起于20世纪初。这里的“国”是本国之义,“学”是学术之义,“国学”即本国的固有学术。中国近代以来所说的“国学”是相对“西学”而言,即指遭遇西方文化冲击之前中国传统的思想文化与学术体···

【陈桐生】再论《乐经》 不是文字典籍

《乐经》究竟是指曲谱还是文字典籍,古今有两种截然不同的观点。王齐洲教授力主《乐经》是文字典籍,我则坚定地认为《乐经》是指上古三代的曲谱,因缺乏记谱技术而无法成书。近日又拜读王齐洲教授《〈乐经〉是文字典籍而非曲谱辨》(《光明日报》2021年1月11日),启发益多。我曾有幸与王齐洲教授同事,历来钦佩他的才学。近来我们围···

【弗兰克·菲雷迪】为什么封锁隔离成为一种生活方式?

恐惧视角阻碍人的发展进步。它限制人类探索、试验、冒险和做出选择的自由。这就是为什么我们需要设想这样一个世界,其中恐惧不再被视为驱动公共生活的主动力。

【西蒙·克里奇利】哲学家是什么人?笑柄还是心不在焉的小丑?

哲学家的自由就是出于困惑、着迷和好奇可以随意地从一个话题转向另一个话题,也可以花费多年时间再回到从前的话题上去。

【罗杰·斯克鲁顿】无相关性的美德

在当今大众传播的世界,人们被引领到社交媒体的信息海洋中,来自所在群体之外的意义信息以前所未有的、不受限制的方式闯入你的生活,会让你感到越来越厌烦。不知不觉闯入教育世界的这种群体心态可能给年轻人的成长带来威胁。

【亚历山大·斯特恩】骗人的真实性

几个世纪以来,从僧侣到存在主义者和嬉皮士, 寻找真实自我都一直是乐此不疲的工程。我们应该放弃它吗?

【玛丽莲·派亚蒂】闪哲学

非常简短的短小哲学论文能真正具有开拓性。