【许石林】城市有“非常病”,故乡有“平常药”

刚刚给出版社编完一本写故乡的文字。书名就先不公开了。请理解。由于这篇跋是以日前的一篇文字《孝子可不可以在丧礼上演唱》起头的,所以,发出来,算是那篇文字的后续。请指正!

【吴钩】反驳韦伯与贺卫方教授的一个论点

德国大学者马克斯•韦伯这么评价传统中国的司法官:“中华帝国的官吏是非专业性的,士大夫出任的官吏是受过古典人文教育的文人,他们接受俸禄,但没有任何行政与法律的知识,只能舞文弄墨,诠释经典;他们不亲自治事,行政工作掌握在幕僚(指师爷、胥吏)之手。”我曾将这句话放上微博,询问网友:你认为韦伯说得对吗?果然不出所料:多···

【徐梓】传统文化教育岂是“今天栽树,明天就能结果”?

最近一周,全国中小学陆续迎来了开学日。开学日“遇见”什么?不少学校将传统文化教育作为开学第一课,通过开展丰富多彩的活动,将传统文化融入孩子的日常学习生活之中。

【程旺 牛伟坤】没落与热潮:北京的传统书院与新兴书院

提起书院,大多数人首先想到的是岳麓书院、白鹿洞书院等赫赫有名的地方书院,很少会有人与北京联系起来。实际上,北京书院有着更为悠久的历史,不仅古代就有二十多座书院,而且现代书院更是在全国具有独特的地位。北京中医药大学马克思主义学院青年教师程旺对于北京书院情有独钟。经过一番专门的调研,向世人展示了北京书院的今昔变迁。

【许石林】孝子可不可以在丧礼上演唱?

有的说,孝子在居丧期间,不应该演唱;有的说是酬神娱亲,可以唱;有的说答谢乡党亲朋,可以唱;有的说,蓝天的祖父年龄最少八十岁以上,算是民间所说的“喜丧”,演唱无妨……

【阿格尼斯•卡拉德】公共哲学好不好?

“我们搞哲学是因为哲学本身的原因,是因为问题很重要,而不是有用或者令人愉快。”如果哲学问题不像科学那样有用,不像娱乐消遣那样令人愉快,它到底是因为什么而变得重要呢?

-30.jpg!cover_160_120)

【张超华】礼出东方:从大汶口文化看礼制起源

礼制是中国古代文明的特点之一,是其区别于世界其他古老文明的一项重要因素。关于礼制的起源,多数学者认为,龙山文化时期礼制已经初步形成。但早在大汶口文化时期,从制度和器物层面已能见到礼制因素,中华礼制可能在大汶口文化时期已经萌生。

【吴钩】再对钱穆先生的一个观点提出反对意见

钱穆先生是我敬佩、并且影响了我历史观的一位前辈大家。但有意思的是,我是一名宋朝文明的鼓吹者,钱先生则对宋朝评价不高。

【吴钩】将皇权关进笼子里

中国古代有没有“专制皇权”?这是一个需要厘清的问题。在许多人的想象中,既然君主处于权力金字塔之顶尖,那皇权一定是不受任何限制与约束的,皇帝一定是口含天宪、出口为敕的。也许在帝王“独制于天下而无所制”的秦始皇时代

【吴钩】反驳钱穆先生

钱穆先生于我个人的读史经历而言,有重大意义。我少年时多读鲁迅、柏杨杂文,对中国历史、对传统文化持一种反传统的浅薄启蒙主义立场。直至年岁渐长,对国史了解渐深,此时读了钱穆先生的《国史大纲》、《中国历代政治得失》等著作,才慢慢将自己的历史观扭转过来。

【冯时】观象授时与中华文明起源

考古学是利用古人留弃的遗迹遗物重建古代历史的学科,尽管先民的物质遗存作为古史研究的直接史料有益于重建古代物质文化的历史,然而就一部真实的历史而言,仅满足于人类物质文化历史的建设显然极不完整。

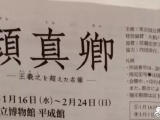

【许石林】日本人为什么说颜真卿的《祭侄文稿》超过了王羲之的《兰亭序》?

姚安民先生是我父亲的好友,其人其书,深得我父亲的喜爱,以为不尚奇谲,不趋时俗,不以媚求宠,望之如见太古之民之风,稳重端方,朴实质直,似可接前人之德。

-14.jpg!cover_160_120)

【刘冬颖】《诗经》与“诗教”

《诗经》在一代又一代学人的不断诠释中,逐渐形成为一部具有政治、道德、伦理,以及礼仪、音乐、文化综合教育意义的经典著作,在塑造中华民族人文精神和文化品格中起到了重要作用。

-20.jpg!cover_160_120)

【郝建杰】诗教与礼制的离合

“诗”“礼”“乐”为形成“礼乐文明”的三大元素,“诗教”“礼教”“乐教”为建构“诗礼文化”的三大要素。在先秦两汉时期,就诗教与礼制互动关系中的诗礼文化而言,两者或离或合,大略经历了五次历史性转型,形成了以下五种离合类型

【张庆利】《左传》中的《诗》

顾颉刚先生在《诗经在春秋战国间的地位》中论到“周代人的用诗”,将它们分为四种:“一是典礼,二是讽谏,三是赋诗,四是言语。”又说:“诗用在典礼与讽谏上,是它本身固有的应用;用在赋诗与言语上,是引申出来的应用。”(《古史辨·三》)可见,前二者是《诗》本身所体现出来的作用,后二者则是时人对《诗》的运用。我们这里所指的是后···

【周仁成】《朱子家训》走入英语世界

《朱子家训》又名《朱子治家格言》或《朱柏庐治家格言》,乃明末清初朱用纯所写。全文共五百多字,以儒家“修身”“齐家”为宗旨,语言通俗明白,形式对仗工整。自其问世以来,一直是我国大众喜爱的蒙学读物范本与国学经典读本。近年来,家风建设成为新时代构建社会和谐的关键,是新时代家国情怀的表征,《朱子家训》也迎来了出版史上的高···

-29.jpg!cover_160_120)

【金纲】我至为憎恶者,告密者也

告密者,神必厌之、世必鄙之、人必仇之。若夫因告密而毒怨成结,必经年难解。世间被群殴、被手刃者,往往出于告密。圣贤主和气、不主戾气,故于父子间倡“亲亲相隐”,于教学间倡“师道尊严”,于男女间倡“海誓山盟”,于友朋间倡“肝胆相照”……

【吴钩】传统中国属于低信任社会?——破除“福山论断”

福山认为,传统中国属于低信任社会,家族组织发达,但其他社群组织匮乏。如果福山的论断是准确的,那么在中国的现代化过程中,伴随着传统宗族趋向于瓦解、乡村熟人社会被城市陌生人社会代替,社会信任走向崩溃似乎是无可避免的。然而,恰好我最近正在读宋代的一些笔记,这些笔记呈现出来的宋代社会,恰恰跟福山的论断完全不一样,换言···

-19.jpg!cover_160_120)

【张美宏】孔子的“做人”思想

做人意味着什么?这一看似简单的问题,实则是个颇具争议的话题。历史上,人们大多通过辨析人神关系或人与动物的关系来澄清这一问题。

-27.jpg!cover_160_120)

【张杰】多角度综合推进礼学研究

“礼”在中国传统文化中占有重要地位。近年来,学界从多角度对古代礼制进行研究,以期从传统文化中开拓出有益于弘扬的当代资源。