【刘续兵】释奠礼:“国庙”里的“国之大典”

文庙,是中华文化的至高殿堂,传统思想的重要场域,在历史上起到了精神信仰、学术传承、人文教化等重要作用,是中华文明特有的景观。文庙最基本的功能,就是祭祀历代儒家圣贤,而人们平常所说的在文庙中举行的“祭孔大典”,传统上称之为“释奠礼”。

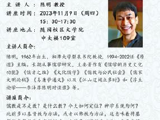

陈明教授南京师大学术讲座,主题“以儒教为方法”——文明论范式之传统研究的要求

2023年11月9日下午,应南京师范大学文学院中国古代文学专业邀请,湘潭大学陈明教授莅临我院,做了《“以儒教为方法”——文明论范式之传统研究的要求》的学术讲座。讲座由王青教授主持,文学院的本硕博同学以及来自南京大学哲学系、南京工业大学法政学院以及我校法学院的部分教师共同参与了本次讲座。

湖南大学、台湾大学“中国传统文化研讨周”正式启动

湖南大学、台湾大学两校学术交流与研讨活动“中国传统文化研讨周”正式启动!11月12日,研讨周首场活动——师生学术论坛在岳麓书院举行,来自两校的三十余位师生参会。“中国传统文化研讨周”由湖南大学岳麓书院与台湾大学哲学系联合主办。

朱子文化何以“活”起来?

“朱子文化的当代价值,跟中华优秀传统文化的当代价值是不能分开的。”11日,谈及朱子文化的的保护与传承,南平市朱子文化研究会同文书院院长章一定如是说。

纪念梁漱溟130周年诞辰 “梁漱溟的思想与精神世界”北大开讲

为纪念我国现代思想家、哲学家、教育家、社会活动家梁漱溟先生诞辰130周年,由中国文化书院、北京大学人文社会科学研究院联合举办的“汤一介当代学人讲座”第三讲“梁漱溟的思想与精神世界”12日在北京大学开讲。

【胡游杭】情礼之辨——万斯同的丧服丧礼学论析

将情作为礼的基础根源必然推导出亲亲优先于尊尊的礼制原则,但当礼要落实应用于具体场景之时,亲亲与尊尊原则亦当根据实际情形而有所考量权衡,是以万斯同提出“情固宜从厚,礼贵乎得中”的理念,以调适平衡亲亲与尊尊的适用范围。

-21.jpg!cover_160_120)

安乐哲 著《成人之道:儒家角色伦理学论“人”》出版

本书为著名汉学家、比较哲学家、孔子文化奖得主安乐哲的新作。作者对一贯主张的儒家角色伦理学进行了深度诠释,从宇宙论基础出发进一步揭示其思考起点——儒家过程性的人之理念:“人之成为”或“成人”。

【孙颖】圣贤之地美好之旅:朝圣 ·“追星”· 解惑

10月26-29日,三智书院举办了主题为“山东孔孟故里朝圣之旅”的游学活动,三智研修营近40位同修们,踏上了孔孟故里朝圣之旅,去追寻圣人的足迹,去承继圣人的志向,去讲述圣人的故事,去感受圣人的智慧与大德。在游学过程中,参加游学的学员各有感触,现在和您分享部分学员的游学感悟。

刘海峰教授在“第十届东亚书院与儒学国际学术研讨会”作主旨报告

11月9日,由中国书院协会与韩国书院协会作为指导单位,杭州西湖风景名胜区管委会、湖南大学岳麓书院主办,杭州西湖风景名胜区凤凰山管理处万松书院承办的“第十届东亚书院与儒学国际学术研讨会暨中国书院学会2023年年会”在杭州万松书院成功召开。

第十届“东亚书院与儒学”国际学术研讨会在杭州万松书院举行

11月9日,第十届“东亚书院与儒学”国际学术研讨会暨中国书院学会2023年年会在杭州万松书院召开。

中国书院的古韵新声 ——北外“新汉学计划”博士生到四海孔子书院研学

2023年11月7日,由北京外国语大学孔子学院工作处组织的来自8个国家的11名“新汉学计划”博士生到四海孔子书院研学,此次研学活动以中国古代教育为主题,融合历史知识学习与传统课程体验。四海孔子书院冯哲讲解了唐代以来书院从萌芽、繁荣、废止再到复兴的发展史,并分享了书院的核心教学内容——考德、背书、习礼、歌诗、演乐。课程结束后···

【吳笑非】等級制有二,華夷社資之別

荀氏《易》注曰:“尊卑貴賤,衣食有差,謂之理財。”(繫辭下集解)

【隋云鹏】“忠恕”是一种什么样的境界?

“忠恕”一词出于《论语·里仁》。《论语·里仁》记载,孔子对曾参说:“参乎!吾道一以贯之”,而曾参只说:“唯”,并没有正面回答或阐释孔子之道一以贯之在何处。

于雪棠 主编《儒家语录类文献论丛》出版暨后记

语录类文献是儒家思想体系的重要组成部分,与注疏相比,语录类文献不仅可以依经辨义,也能在经典之外自创新义,其问题指向更明确、更集中,更便于直接表述言说者或编纂者的观点,更有利于思想体系和话语体系的建构。儒家语录在宋元明清的兴衰,既有儒学发展的内在原因,也与政治、制度、文化等外部因素密切相关。

“实学思想家故里行”浙江瑞安站暨永嘉学派思想当代启示主题报告会开幕

“实学思想家故里行”浙江瑞安站活动暨永嘉学派思想当代启示主题报告会10月28日开幕,来自全国各地30多位专家学者相聚瑞安,与瑞安各界一起深入研讨永嘉学派思想内涵及其现实意义。

走进北京国子监:跨越七百余年 共赴文脉之约

鱼跃龙门榉木尺、前程似锦主题香囊、独占鳌头文创雪糕......现年28岁的北京市民徐大海与朋友走进孔庙和国子监博物馆文创空间(下称文创空间),在此选购心仪的文创产品。这是他们在现代社会触摸历史、感受古风雅韵和时代气息的一种方式。

【余潇枫】和合主义:国际关系学中国学派的理论建构

国际关系理论的中国学派,对以美国为主导的主流国际关系理论提出了挑战。中国学者试图摆脱西方学术话语的影响,构建本国的非西方国际关系理论。而和合主义不仅为一个流动多变的世界提供了独特的价值尺度,而且为人类未来的走向展示了美好图景,为世界发展展示了一条“和而不同”的坦途。

-13.jpg!cover_160_120)

石门读书会报名通知

为培育社区文化底蕴,弘扬中华优秀传统文化,北京石门书院联合中国哲学新青年沙龙,于癸卯年秋冬举办石门读书会。读书会以“《论语》与孔子”为系列主题,邀请北京大学哲学系博士研究生,进行专题导读和互动讨论。读书会共计四期,第一期为导读,之后三期将围绕“兴于诗”“立于礼”“成于乐”展开,期待与热心传统文化的社会各界朋友共同学习···

【房伟】立冬:庭前木叶半青黄

在甲骨文中,“冬”是一个象形字,像在用于纪事的线绳两端各打一结,表示某一事件记录的终结,引申为末端、终点。在描述季节时,“冬”便成为最后一个季节的代称,表示四季的“终了”,所以《说文解字》就说:“冬,四时尽也。从仌,从夂。夂,古文终字。”

【李林芝】《论语》中的为人处世

《论语》是中国古代儒家经典之一,记录了孔子及其弟子的言行和思想。其中包含了许多篇章,每一篇都有独特的主题和教诲。在诵读过学而篇、为政篇、八佾篇、里仁篇、述而篇、雍也篇、尧曰篇、子罕篇、颜渊篇、宪问篇、卫灵公篇、先进篇、阳货篇、公冶长篇、季氏篇、泰伯篇这些篇章后,思维的启发让我对为人处世有了更多思考。