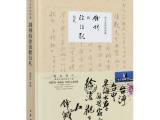

《钱穆致徐复观信札》出版

本书收录了湖北省博物馆藏钱穆致徐复观私人信札108通,其中绝大部分为首次公开。这批信札的写作时间主要集中在1948—1957这十年间,话题则涉及新亚书院早期的日常运作特别是新亚书院台湾分校的筹建,《民主评论》的经费筹措和编辑出版,学术问题的交流切磋,以及钱穆与胡美琦从相识相知到结为夫妇所经历的风波等。

赵晓耕主编《北宋士大夫的法律观——苏洵、苏轼、苏辙法治理念与传统法律文化》出版

本书集中于对苏洵、苏轼、苏辙法治思想的研究,从宏观、中观和微观角度分别对“三苏”以及其背后代表的北宋士大夫群体的社会地位、传统法观念以及为重建社会秩序和道德秩序作出的努力进行深入剖析,感悟北宋士大夫群体的精神世界和法治理念。

邓秉元 主编《新经学》第六辑 出版暨编后记、稿约

本刊由若干学术同仁发起,旨在赓续经学传统,推动经学新变,重塑经学与时代之联系,并为学界同仁提供一学术交流园地。真诚期待海内外经学研究同仁不吝赐稿,以飨读者。

【韩焕忠】蕅益智旭对《论语》的佛学解读

蕅益智旭对《论语》的佛学解读最能集中体现他对儒家经典的理解和重视。蕅益智旭注解儒家四书的目的在于“藉四书助显第一义谛”,即使佛教的第一义谛或者说终极真理得到有效的诠释、说明和彰显。

【赵秀金】董仲舒“天人三策”应在元光五年辨正

“天人三策”发生的时间,必须立足文本和史实进行考辨。汉武帝对董仲舒的策问,与元光五年对公孙弘的策问主旨一致,而且“天人三策”是同一主旨的问答系列

【张志娟 乔彦贞】两汉儒学家庭人际关系理念的变迁与实践——以夫妻关系为视角

汉代是儒学家庭人际关系理念发生转变的重要时期,由汉初相对平等的双向家庭人际关系理念逐渐向片面的单向家庭人际关系理念过渡,表现在夫妻关系上就是由“夫和妻柔”向“夫为妻纲”过渡,表现在父子关系上就是由“父慈子孝”向“父为子纲”过渡。两汉儒学家庭人际关系理念的变迁主要是受到经济、政治以及社会因素的影响。

【孙兴彻】董仲舒的人间观

董仲舒的人间观以“性三品说”“知识论”“教化论”为主要内容。他将“性”与“情”放在同等重要的层面,其人间观以“性情论”为核心。

【王江武 王康】董仲舒的革命思想

“汤武之禁”后以何种方式继续言说儒家的“革命”理论,成为汉代儒生所面临的重大挑战。

“天道与礼法”工作坊在山东曲阜孔子研究院召开

2020年 11月20日,“天道与礼法”工作坊在山东曲阜孔子研究院召开。

【集论】今天为何要读经典丨李景林、廖名春、詹海云、丁鼎

一个有深厚历史文化传统的民族必然有自己经久不衰的经典。“经”是经久不易之书,“典”是规范神圣的典册。“经典”具有根源性、典范性、权威性和永恒性,或是经过历史淘汰,优胜出来的被证明是最有价值的特殊文献,或是对某个领域产生深远影响的伟大作品。历史悠久、文化璀璨的中华民族,拥有怎样的文化经典呢?这些古老的经典对当今中国又···

【王博】阴阳五行与董仲舒“官制象天”学说

董仲舒以阴阳五行学说为理论基础构建起了独具特色的“官制象天”学说。“官制象天”以天人相副为前提,具有两个层面的内涵:其一为纵向层面上天之数与官之制有着严格对应,以三、四、十、十二、百二十等天之数构建起百官系统;其二为横向上五行与五官严格对应,以五行生胜为依据构建起彼此共生又相互制约的五官系统。第一个系统纯为理想化···

【樊志辉 郑文娟】时间意识下的天道与人道 ——对张祥龙现象学视域下《春秋繁露》 ···

从张祥龙所提出的现象学视角入手,通过对《春秋繁露》的研究,梳理出其中的时间意识。“元”作为《春秋繁露》的核心范畴,其本身就内蕴了时间,进言之“元”即是时间的发端。推而论之,天道、阴阳以至于四时、五行皆为时间的展开,人道之社会历史合于天道,同样是随时显现的时间本真。《春秋繁露》之天人关系即是在时间上的统一,而这样一···

【涂可国】良知与责任:王阳明责任伦理思想再论

王阳明诚然没有上升到自觉理性的层次思考良心与责任二者之间的关系,但是,其良知说也自发地触及二者的关联,因而,加强对阳明有关良心与责任关系思想的研究,既可以深化阳明心学的研究,拓展它的学术空间,激发它的生命活力,也能为当代儒家责任伦理学的构建提供思想资源。可以从隐含的、实质的维度分别从良心之学与责任伦理、良知本···

【邢曙光】康有为早期政治思想的功利主义解读

康有为将“仁政”解释为以实现普遍民众的幸福为目的和以个体“成人”为依归的结合,“仁政”成为一个“势”所制约下的以“智”的突破发展为动力,以“仁”为内在方向的历史动态过程。在这个重构过程中,其经验主义的认识方法和“去苦求乐”人性观、实现民众普遍幸福的“仁政”观都表现出与密尔功利主义的高度契合性。对具有功利主义色彩的《佐政刍言》···

【郑朝晖】论董仲舒的“馀义”言说

《春秋繁露》是典型的融合性文本。董仲舒能够将不同学派的思想资源融为一体,与其"馀义"言说方式有关。馀义言说是"以比贯类、以辨付赘"的方法,亦即通过连环问答、数理描述、天人对话揭示人情与辞义、天志与名号之间的同一性。不同学派的思想资源能够融为一体,正是借助于"比例法"与"正义法"。

【高海波】论北宋理学家对普遍性的追求——以周敦颐、张载、二程为例

从北宋开始,周敦颐、张载、二程就开始探索如何用这一模式解释宇宙与人生,并努力在此基础上建立认识论和修养方法。他们都认为,就本然状态而言,宇宙存在普遍性的基础,人、物均禀有此种普遍性,故人、物都具有统一性。但是就现实性而言,人、物各各不同,具有差异性。从本然性上说,人、物皆完满无缺;从现实性上说,人、物则都存在···

【方朝晖】试论“三纲”的两种含义及其历史演变

本文通过大量翔实的文献考证,试图证明中国历史上的“三纲”,本义并不是所谓“君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲”,而是指君臣、父子、夫妇这三大伦;因为这三伦被视为一切人伦中最重要的,为人之大伦或人伦之纲,故称“三纲”。

马一浮 著《泰和宜山会语》出版

《泰和宜山会语》是马一浮先生在抗日战争期间应浙江大学竺可桢校长之邀,随浙江大学辗转于江西泰和、广西宜山期间为浙江大学师生开设“国学讲座”之讲义。

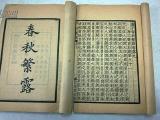

《阮刻春秋穀梁传注疏》出版

《监本附音春秋穀梁传注疏》,晋范宁集解,唐杨士勋疏,据上海图书馆藏清嘉庆二十年刻本影印。

《阮刻春秋公羊传注疏》出版暨蒋鹏翔说明

《监本附音春秋公羊注疏》二十八卷,汉何休注,佚名疏,据上海图书馆藏清嘉庆二十年江西南昌府学刻本影印。