【何晋】从《周礼》史官设置看先秦史学的产生与发展

《周礼》对“史官”及其下属“史”职人员职责的系统安排,为探讨先秦史学提供了不可忽略的参考资料。本文认为,《周礼》中的这些“史官”及其“史”职人员,他们日常的书写事务,不是一种以编撰史书为目的的历史书写,他们的职责是以所掌、所书来参与和服务当时的王国行政。大量“史”职人员在《周礼》中的设置,反映了战国时期官僚制兴起后对文···

【陈华文】中华文化视角下的“天人合一”

对一个国家和民族而言,有一种不可忽视的软实力就是文化。中华文化源远流长,蕴育了中华民族的宝贵精神品格,培育了中国人民的崇高价值追求。自强不息、厚德载物的思想,支撑着中华民族生生不息、薪火相传,今天依然是我们推进改革开放和社会主义现代化建设的强大精神力量。在倡导文化自信的今天,很多学者深入研究中国传统文化,取得···

楼宇烈 著《中华文化的感悟》出版

本书是国学大师楼宇烈先生数次讲座的实录,集中探讨了儒家的礼教与信仰、中国人的信仰、中国传统文化中的天人合一、中国文化中的价值观与生命观,还向广大读者深入剖析了中国智慧和中国的品格。作者认为,中国人是有自己的独特信仰的,那就是敬畏天、地、君、亲、师的儒家信仰。这种信仰从其所起的社会作用方面来判断,它与西方中世纪···

-1.jpg!cover_160_120)

【张红娟】《伦理学与生活》——学习

“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”(《论语·里仁》),意思是看见贤能的人要想着向对方学习,看见你认为行为恶劣、道德败坏的人,你要反省自己是否有同样的错误。在别人身上看到自己的影子,若浑浊鞭策自身而改之。人非圣贤、孰能无过,过而能改、善莫大焉,不断纠正自身缺点,向完整的人格迈进一大步。

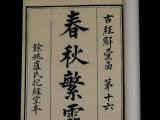

【耿春红 刘玉敏】《春秋繁露·必仁且智》篇智慧观解读

董仲舒在《春秋繁露》中专辟一章论说智慧,这就是“必仁且智”篇。文章分三段从三个方面对智慧进行论说,即智慧的重要性及在选材用人方面的不可或缺性、何谓仁、何谓智。董仲舒认为,仁,指心理情绪,要对心理情绪进行管控,行为、结果才不会出现偏差;智,是指思维的规范性、判断的合理性及行事的恰当性三者的有机统一,含理性和实践的···

-14.jpg!cover_160_120)

【朱汉民】湘学旨趣与儒学正统

湘学是一个学术传统相继、学术旨趣相似的地方性知识传统。湘学坚持道、治、学三者贯通的学术宗旨和知识兴趣,坚持了理想范型的儒学形态。湘学史上那些不同学者、不同学术体系之所以能够形成一个一以贯之的学统,就在于他们在学问宗旨、知识兴趣方面的相似性。湘学学术旨趣上的这一特点,使它能够很好地发挥儒学的社会功能。本公众号将···

.png!cover_160_120)

【王淇】董仲舒类感思想的建立及其目的

中国哲学史上,思想家们试图通过“同类”的观念,建立起更普遍的相互感通的学说。董仲舒是其中第一个完整而成体系地论述同类相感运行机理的哲学家。他从数目、性质和位置三方面重新诠释了“同类”观念,以此为基础建构了天人之间同类相感的学说。类感学说的目的,一方面是为官制、分配制度、任德不任刑的主张提供天道合法性,另一方面也为···

【刘纪璐】从荀子的伦理方案到机器人的伦理草案何以可能?

在不久的未来,我们或许可以看到有自主行动的机器人进入人类的伦理社区。机器人跟人类不同的基本之处是前者完全是“伪”的成品。在构造材质上,机器人不属于血气之类,不会偏爱其亲,没有感官之嗜欲,不会以私利私欲争夺逞强,更不会有人情之种种不美。在适当的设计之下,机器人可以成为荀子心目中的“君子”。荀子的伦理方案如何应用于机···

“尼山世界儒学中心成立”获评2019-2020年度“中国人文学术十大热点”之一

近年来,国内人文学术研究日益繁荣,并正在发生深刻变迁。为及时总结人文学术领域的新进展、新现象、新问题,推动人文学术研究的繁荣与进步,提升公众对人文学术的认知度和关注度,自2015年始,《文史哲》杂志与《中华读书报》联袂开展“中国人文学术十大热点”评选活动。受新冠疫情影响,2020年未能正常进行,故此次将上两年度合并盘点···

【吴钩】唐宋之变:城市更自由

侵占坊内的街巷、造屋开店。如唐代宗大历年间,诸坊市街曲出现了“侵街打墙、接檐造舍”的现象;又有不少官员(可以将他们理解为拥有特权的居民)干脆在“坊市之内置邸铺贩鬻,与人争利”。朝廷指示:这些不法行为“并宜禁断”。

-13.jpg!cover_160_120)

【薛瀚洲】在现代体会古人的智慧

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”贫穷的人羡慕富豪,因为他有让他一辈子也花不完的钱;而富豪却羡慕那些平凡的人,因为他们很快活,不会整天杞人忧天地担心钱是否被用光、是否被偷走。

.jpg!cover_160_120)

【吴贵泽】意料之外的收获

我从未意料到在大学里还能再次接触到《论语》,这让我一下子精神起来。在高中学习生活中,语文老师第一次带我走进了《论语》的世界,他说:“半部《论语》治天下。”那时,因为学习任务繁重,仅仅将其视为老师布置的背诵任务,并未过多地深入体会。

.jpg!cover_160_120)

【纪露露】《伦理学与生活》带给我的......

当初抱着好奇的心情选了这门课,选的时候心里还在想:伦理学与生活,这能讲什么呀?估计就是讲一讲我们生活中的一些道德问题吧。后来,听舍友说这门课上会讲《论语》。当时心想:哦,这样啊!那就讲呗,反正让我过就行了。但是后来,经过半个学期的学习,这门课教给了我很多东西。

-2.jpg!cover_160_120)

【代韦萍】我的三味书屋

您一定很好奇我的题目,那我得告诉您,这是我的有感而发,这间教室里满是传统文化的味道,我对《论语》的认识和探索也是从这儿开始的。与其说是我与《论语》,不如说是我的三味书屋。作为一个理科生,很少有机会与诗词、与经典交流。那么,《论语》便是我与经典的连接桥梁,它是司机,也是老师,带我去向了哲学之地!

【杨泽波】先在性与逆觉性的缺失 ——儒家生生伦理学对荀子论仁的内在缺陷的分析

仁是儒学的重要概念,儒学的各家各派无不论仁,但具体方式并不相同。孔子、孟子所论之仁有明显的先在性和逆觉性的特征。荀子不承认仁有天生的因素,不了解化性起伪的结果在处理伦理道德问题之前早已存在了,更不明白逆觉是求仁的根本之法,其所论之仁只与善或道德同义,不具有道德本体的性质。切不可因为荀子也讲仁,就认为其思想系统中包含···