【张新民】历历钟鸣 声声伤逝 ——萧绾、梅村、砚翁合论

|

张新民作者简介:张新民,西历一九五〇生,先世武进,祖籍滁州,现为贵州大学中国文化书院教授(二级)兼荣誉院长。兼职贵阳孔学堂学术委员会委员,国际儒学联合会理事,尼山世界儒学中心学术委员会委员,中国明史学会王阳明研究会副会长。著有《存在与体悟》《儒学的返本与开新》《阳明精粹·哲思探微》《存在与体悟》《贵州地方志考稿》《贵州:学术思想世界重访》《中华典籍与学术文化》等,主编《天柱文书》,整理古籍十余种。 |

历历钟鸣 声声伤逝

——萧绾、梅村、砚翁合论

作者:张新民

来源:作者授权儒家网发表

时间:孔子二五七四年岁次癸卯腊月廿七日庚子

耶稣2024年2月6日

西历新岁元日,友朋时有来贺者,余概以寒山寺钟声作答,以为挙挙问意,藉此清净法音,非特两耳得冼,尘俗尽扫,亦可心智警应,感奋惕厉。不意余之闻钟,亦唤起旧忆,乃至半夜兀寐,往事遗踪,一一袭来,不能自已,遂有以下文字。

一、中秋月夜听钟鸣

上世纪末,余因编《黔灵丛书》,每周必登黔灵山,宿宏福禅院。时砚翁丈亦长住寺庙,每每谈文论史,必至深夜。兴尽回室,孤榻兀坐,钟声即透窗而来,令人当下怵惕,一时胸襟神识,俱与境融,所谓钟声心声,不一不二,宛在天外矣。

贵阳黔灵山

一日中秋深夜,与砚翁论道谈诗,言及晚明吴梅村,一时兴味盎然,久久忘归。回屋已深夜,四野寂然,而月白如洗,山峦林木,寺墙屋顶,无不银光生色。桂风掠过,满寺飘香,影投地上,恍若仙境。因忆毛卓人题梅村画有句云:“此中招隐无人到,丛桂风生月满山”。梅村画境,如在目前。故乃索性不睡,开窗临风赏月。忽禅院钟声震鸣,山川大地,无不随其竅之所感,应声回响。而鸣声一过,万籁归寂,天地凝成一片,境识同入空泯,人则有如身在太初之始,所谓“忽听钟声拟寻访,未知何处是禅关”也。

次日朝阳初升,即沐浴金光下山。路途溪流潺潺,乌啼哑哑,晨風清冷拂面,草木雾露如烟。忽见一队大雁列阵飞过,又为天际留下一片空寂。返家即读《吴梅村诗集》,集中有《送林衡者归闽诗》,乃昨日深夜余与砚翁谈及者,兹具录如下:

五月关山树影圆,送君吹笛柳阴船。

征途鶗鴂愁中雨,故国桄榔梦里天。

夹漈草荒书满屋,连江人去雁飞田。

无诸台上休南望,海色秋风又一年。

梅村生当明清易代之际,感怆时事,自恨濡忍不死,故发为诗歌,无不激楚苍凉,乃当时坛坫之祭酒,卓然一代文苑大家。其言林衡者来访话别,以道阻游吾州,时“秋深木落,乡关烽火,南望思亲,旅怀感咤,有听钟鸣、悲落叶之风焉”。上引之诗,遂因此而作。

二、梅村诗典出萧绾

吴梅诗中之“树影”、“雁飞”、“秋风”诸意象,均仿佛写余昨今两日

眼前所见所感景物,无一不暗合。惟浸润于禅悦喜乐之中,昔人之痛早已隔世,悠悠时光逝去,今则无从体察领悟,乃至同发一境界,一掬同情之泪。所能知者,即所谓“听钟鸣、悲落叶”之说,典均出自《梁书•豫章王综传》。盖豫章王名萧综,乃梁武帝之子,尝作《听鸣钟歌》三首:

听钟鸣,当知在帝城。参差定难数,历乱百愁生。去声悬窈窕,来响急徘徊。谁怜传漏子,辛苦建章台。

听钟鸣,听听非一所。怀瑾握瑜空掷去,攀松折桂谁相许。昔朋旧爱各东西,譬如落叶不更齐。漂漂孤雁何所栖,依依别鹤夜半啼。

听钟鸣,听此何穷极。二十有馀年,淹留在京域。窥明镜,罢容色,云悲海思徒揜抑。

萧综早年,人疑其为齐昏王宝卷遗腹子,遂不得志,戚戚怨恨。《洛阳伽蓝记》卷二《城东》称其“形貌举止,甚似昏王,其母告之,令自万便”,即指此事。而其为人,有才学,善属文,好武事,逞勇力,能手制奔马。后自徐州奔魏,为侍中太尉,志不能申,乃作《听鸣钟歌》。后为津吏所执,魏人竟杀之,年四十九岁。其歌辞亦见《魏书·本传》、《艺文类聚》,文字略有不同。

萧氏听钟之地,据《洛阳伽蓝记》卷二《城东》,可知洛阳郊东有建阳里,里内有土台,高三丈,上作二精舍,内有钟一口,撞之,闻五十里。太后以钟声远闻,遂移至宫内。萧综诗中所写,当即此钟,感其奇异,触发愁绪,自叹遭际,乃作歌吟之。

建阳里之精舍,即当时之龙华寺。《听鸣钟歌》开首即云:“听钟鸣,当知在帝城。”则歌辞必作于洛阳,与龙华寺撞钟之声有关。盖内典沙门讲经,或聚或散,以鸣钟为时节,一听其召唤。萧氏听闻钟音,自叹身世,遂有此作,当无疑义。

萧绾又有《悲落叶辞》,凡三首,同出《梁书·本传》,读之亦可见其在魏之不志,亦吴梅诗典之所本。辞云:

悲落叶,连翩下重迭。落且飞,从横去不归。

悲落叶,落叶悲,人生譬如此,零落不可持。

悲落叶,落叶何时还?夙昔共根本,无复一相关。

明人梅鼎祚撰《古乐苑》,入萧综之作于“杂曲歌辞”类。清人张玉穀以为“汉武始立乐府,兼采风谣,后世因之,杂体百出”(《古诗赏析·凡例》)。则萧绾之作,虽为杂体歌辞之一种,溯源亦可至汉乐府,不可谓不早。其人志既难申,气亦郁结,愁绪无所寄托,乃作歌以消心中块垒,见者莫不悲之。歌辞原文必长于今之所见,《梁书•本传》不过存其略而已。诗能见诸正史,故流传甚广,梅村博及经史,必当稔熟。

三、亡国方为大苦人

砚翁与余谈梅村诗,余事后再读其文集,追踪典故史迹,溯源至梁代之萧综。以为梅村一愁人也,萧综亦一愁人也。然二人时代不同,身世亦有异,故所感所愁之事,则迥然大别,名节操守器识,更判若天渊。梅村“听钟鸣、悲落叶”之辞,虽出于萧绾,然若论二人诗学成就,则不啻山岳之与土丘,何可同日而语哉?

吴伟业坐像

萧绾之《听钟鸣》、《悲落叶》,虽极可读,亦甚感人,然品性低劣,后世不齿,并无学问可言。宋人胡寅谓其“信母怨望之一言,不父其父,弃军外叛,假手敌人,欲灭其宗国,三千之罪,此为大矣。梁武之不忍也,桐棺三寸,葬之中野,不封不树,其可也。”(胡寅《讀史管見》卷一三《梁武帝纪下》)揆诸萧绾一生事迹,自是公允持平之论。是时儒学不派,声名品节不为土人所重,故乃弃父外叛,不仁不义,不以为恥,反自伤身世。虽世风使然,亦良可叹也。

事越千年,梅村再出,乃复社名流,诗坛巨手。影响盛时,“学侣奔辏,联茵接席”(《娄东耆旧传·本传》),暇不应接。诚乃负天下四方士林重望,故能树帜标名远招来者。每作歌行,人争传诵。惟遭甲申巨变,天崩地坼,乃避世“里居,攀髾无从,号痛欲自缢,为家人觉。朱太淑人抱持泣曰:‘儿孔,其如老人何?’”(顾湄《吴先生伟业行状》,钱仪吉《碑传集》卷四三《翰詹上之上》)后虽受有司敦逼,出为秘书院侍讲、国子监祭酒,然未久丁忧,即返乡勇退,从此不复出仕。诗皆据事而发,缘情而作,亦由原先之激越慷奋,一变而为后来之哀婉凄恻。所咏虽为个人心迹,然多关时事,一代兴衰跃然笔底,亦可与史书互证。

吴伟业《南湖春雨图》上海博物馆藏

今考梅村晚节,虽时遭人讥详,然“生际鼎革,有亲在,不能不依违顾恋,俯仰身世,每自伤也”(《清史稿》卷四八四《本传》)。清人赵翼尝辨之云:“梅村当国亡时,已退闲林下。其仕于我朝也,因荐而起,既不同于降表佥名,而自恨濡忍不死,局天蹐地之意,没身不忘,则心与迹尚皆可谅。”(赵翼《瓯北诗话》)因其世,论其事,衡其人,平情察之,其出处进退,实不易至极。而自责之严,忧思之深,泪几成河,又何忍苛求耶?以“四无量心”观之,天意亦当悯之。

赵氏言梅村“自恨濡忍不死”一事,前引顾湄《行状》言之颇详,《清史稿》卷四八四《吴伟业传》亦有节录。盖其晚年“属疾时,作令书,乃自叙事略曰:‘吾一生遭际,万事忧危,无一刻不历艰难,无一境不尝辛苦,实为天下大苦人。吾死后,敛以僧装,葬吾于邓尉、灵岩相近。墓前立一圆石,题曰诗人吴梅村之墓,勿作祠堂,勿乞铭于人。”(钱仪吉《碑传集》卷四三《翰詹上之上》)嗟夫!其处世之艰难,心事之酸楚,每读文而想其人,辄不禁潸然泪下,徘徊久之。

四、砚翁好读梅村诗

砚翁月夜与余论梅村,虽然赞赏其文,然又以为其文较诸诗,不如远甚。兹说前人早已发明,自可视为允洽定论。赵翼称其诗“有不可及者二,一则神韵悉本唐人,不落宋以后腔调,而指事类情,又宛转如意,非如学唐者之徒袭其貌也;一则庀材多用正史,不取小说家故实,而选声作色,又华艳动人,非如食古者之物而不化”。概括言之,亦可说“以唐人格调,写目前近事,宗派既正,词藻又丰,不得不推为近代中之大家”(赵翼《瓯北诗话》)。李慈铭也认为“梅村长歌,古今独绝,制兼赋体,法合史裁,诚风雅之适传,非声韵之变调”(李慈铭《越缦堂读书记·文学类之诗文别集》)。

与李慈铭看法类似,砚翁读梅村诗,最好者乃长歌,亦喜其七绝及五古。而深夜孤灯,相对兀坐,掌故尾尾道来,其情其景,历历在目,迄今未忘。

吴伟业 山水图扇叶

砚翁之好读梅村诗,无论何体,均成背诵,宛似异代知音,并非偶然。盖其一生蹇困,半世凄凉,梅村自称其为“天下大苦人”,砚翁亦可谓“天下大苦人”。身世际遇未必相同,人生不幸则皆备尝。或好读梅村之诗,亦送愁消痛之一法。

砚翁姓乐讳光彥,砚翁乃其晚年自号。家世黔中筑城望族,父森璧先生曾留学美国耶鲁大学,任贵州大学化学系主任。北京大学名学者黛云教授,则为其血亲堂妹。砚翁幼承家学,雅好文史,曾负笈沪上,入读复旦大学,习政法专业,每试则峻等,同侪不敢望。学成后任政府公职,凡有私请,概不入公室;时兵戈扰攘,艰苦备尝,乃回黔任平垻县长。公馀则坐拥书城,泛览诸子百家之书,暇时常游城南云峰寺,与方丈慧海法师研几谈玄,遂成世外交,人称大檀越。

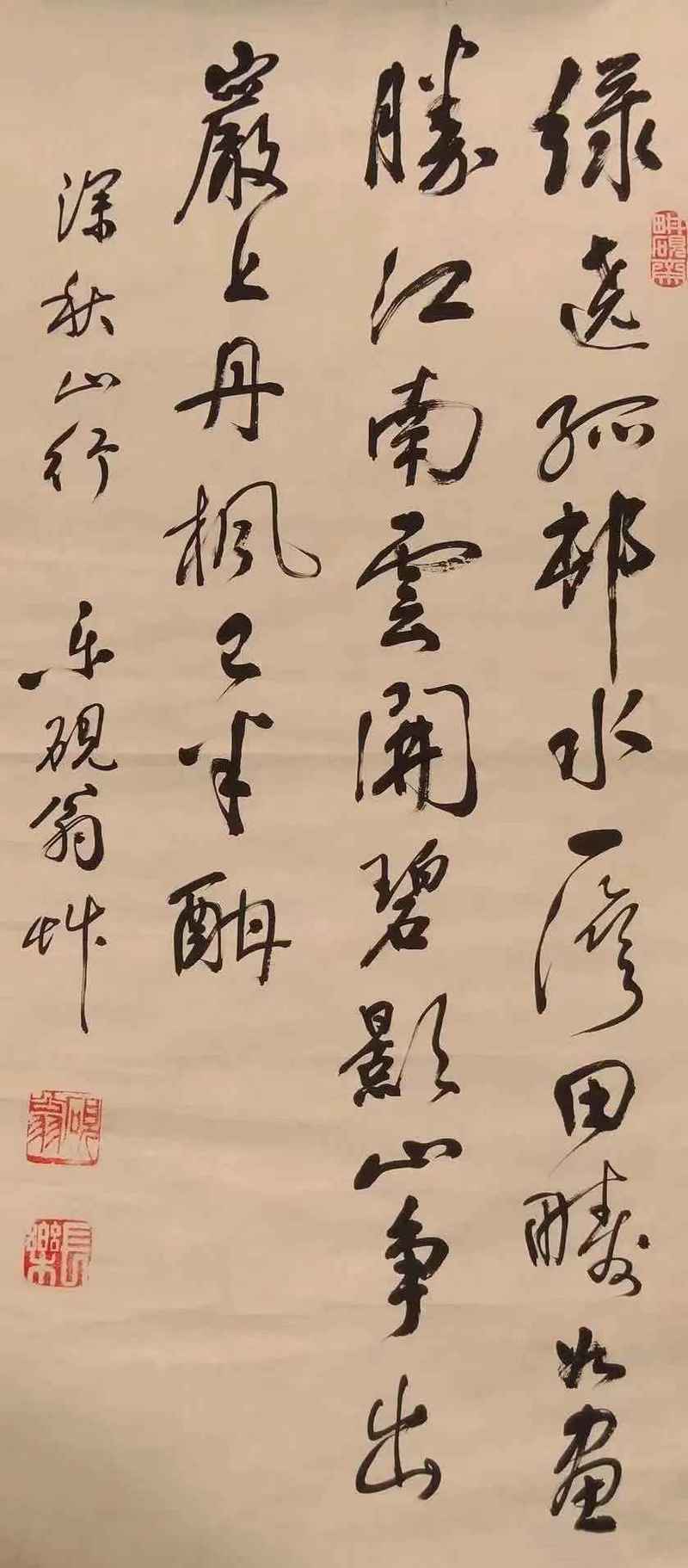

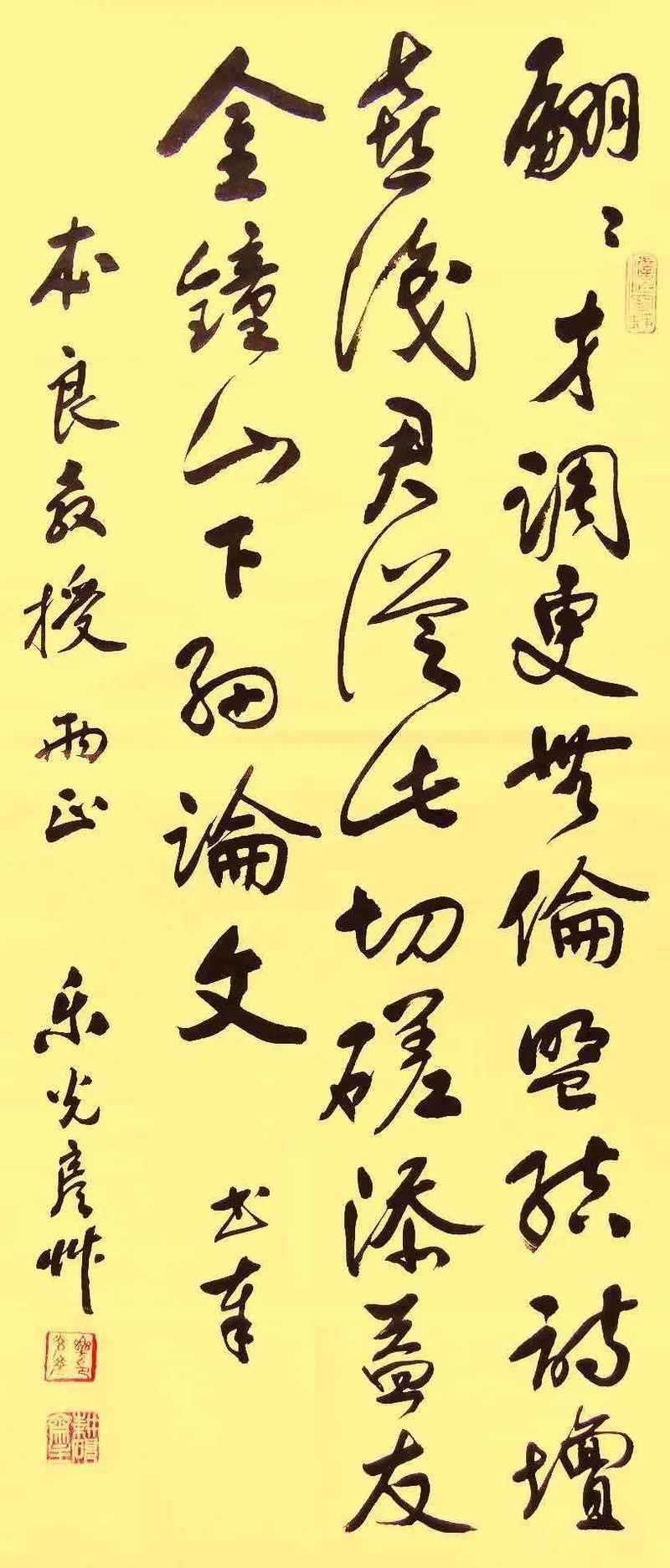

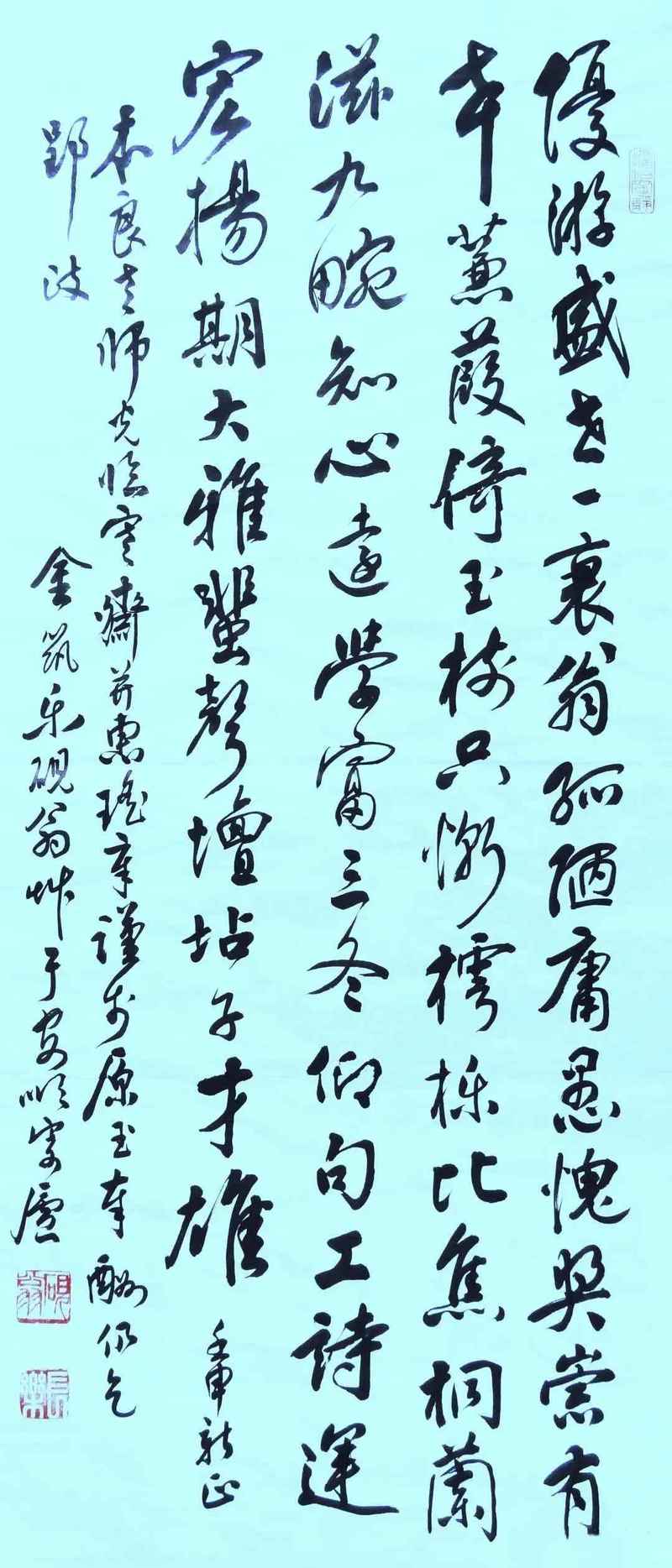

砚翁书法

未几,砚翁厌恶官场腐败,恨有才难申,早年思以道佐天下,竟皆化为空幻,乃作《咏灰鹤诗》:“岁岁南来草海西,官衙岂意作幽栖”,解组归里。而政局易代,陵谷贸迁,年刚不惑,才志方展而未展,竟身陷羁役,惨遭圄禍。从此妻子背弃,子女离异,茕茕孑立,偷生视息。脱羁后举目无亲,友朋群散,已无家可归,遂入福利院。偶应中学之聘,兼掌教职,授课从不放言,惟恐再遭诋辱。盖公器杀人,能不惧乎?又岂可以气魄力量,求诸其时其人乎?

福利院地在观音寺,专收老残鳏寡,砚翁困居院中,乃有《偶成诗》:“昔日观音寺,而今集老残;池淤堪种菜,墙矮可观山。”晚年宏福寺编纂《黔灵丛书》,因与慧海和尚为旧识,乃应邀移住寺内,参与审稿。其《参谒黔灵山宏福寺呈慧海法师诗》有句云:“黔灵山色相思久,今揽烟霞胜梦中。”即作于是时。故晚节尚得以优游,托身不二法门,脱尽俗缘,稍可庆幸。余之得以拜识已入老境之砚翁,即在雨雾迷蒙之寺庙禅室。

五、砚翁诗风前后不同

是时参与编纂《黔灵丛书》者,多为黔中名宿老儒;慧海和尚不时招游,余则侍陪忝列于末座。又为编务琐杂之事,每周必沿石级登山,忙则下榻寺中,与砚翁长谈,或同游幽径,远眺群山,丽泽之益,沾溉深矣。遂略知其身世,为其才命两妨,天道不公,时兴惘叹。并时有挥手红尘,返归云壑之思,而终为俗缘所羁,头没头出于世间。

砚翁一生好尚风雅,早年尤多入名山游,游必有诗,诗风亦如梅村,以中年遭际变故,前后判若两人。早年诗句如“瞻仰衣冠诏百代,愿弘正气扶乾坤”;“愿乞英灵恢士气,河山还我复辽东”;或因拜谒孙中山衣冠冢而作,或缘仰叩岳飞墓而写,均思以其道佐天下,无不感古怀今,慷慨雄毅,英气勃发。赵翼《题岫云女史双清阁诗本》有句“由来慧业关天授”,砚翁诗才亦得之天授乎?晚年沧桑变故,俯仰身世,感怆时事,诗风乃大变。如《述怀》:“刍狗已陈知命运,辙鱼久涸盼杯浆”;《初夏有感》:“阴错阳差知命蹇,不学无术岂时乖”;《咏木芙蓉》:“枝柯半摧未全萎,惜芳无人惨玉容”(以上均见乐光彦《耕砚斋诗稿》);均本诸心迹,拂郁忧愁,凄凉哀惋,动人情怀。要皆可见文章兴废,岂能无关时代?

砚翁书法

砚翁出生筑垣,久居安顺,虽在福利院中,亦昕夕手不释书,终日无惰容,平易悃愊,不事表白。侍人宁过于厚,不过于薄,凡有执礼请益者,皆善诱而曲成之。盖早年即有尚友之志,一切视为常情。故远近被其教者,无不心悦诚服,以为仪型优在,不可不反躬律己,卓卓然能自树立。然知音千古恨少,仍不能不自伤孤另,尤以中年冷寂零丁,徘徊山间林下,寄心愁月,感叹厄世舛遇,屡罹颠蹶,好读梅村之诗。余亦因点校黔僧语录,多读南明逃禅人物文集,稽考遗民史迹,不能不注意梅村。是时因与砚翁交,常谈及梅诗,由梅诗而连及萧绾,因萧绾而怀古思今。数读诸人之诗而伤其世,遂忆及与砚翁交往旧谊,宛如梦中孤灯对坐,不可不谓为人生奇缘。

梅村病中曾有《调寄贺新郎》词,砚翁最爱吟诵。词之下阙云:“故人慷慨多奇节,为当年,沉吟不断,草间偷活。艾灸眉头瓜喷鼻,今日须难诀绝。早患苦,重来千迭。脱屣妻孥非易事,竟一钱不值何须说!人世事,几完缺?”又有《绝命词》四首,砚翁尝与余谈及。其第二首云:“岂有才名比照邻,发狂恶疾总伤情;丈夫遭际须身受,留取轩渠付后生。”茫茫沧海,劫后馀身,砚翁乃借梅村诗作,一消心中磈垒。诗之凄楚决绝,殊令人哀矜,以致流涕叹息,悲不能自已。

六、失约共贺米寿诞

余与砚翁之最后一面,乃在城郊之肺科医院。先是,余上黔灵山参谒慧海上人,商谈《黔灵丛书》梓行事宜。旋即转访砚翁,坐谈移时,久久不忍舍去;临别砚翁送余至寺门,告我米寿之期将至,惟年衰病多,恐不能久。余乃慰之曰:松身不老,菩提早成,米寿既近,茶龄可期。又曰:青山能寄幽思,白云可养寂寞,吉日佳期一到,即约二、三素心人往贺。不意未几,即闻砚翁病重,由通植法师护送,移住医院疗治。余闻讯偕内子冒雨踏泥,匆匆赶赴医院探视。而砚翁已僵卧在床,难起身,少语言,靠输液度日。惟通植法师日夜侍侧,护持无微不至,故气色尚佳,神志亦安然。故知病情虽重,必能由危转安,遂无语默坐多时,感恩法师照拂辛劳,告诫有事隨时周知,怏怏不舍离去。呜呼!何期竟为最后一面,从此竟成永诀。盖返家未及一旬,拟再往候之际,砚翁已溘然长逝,时维西历一九九八年十月四日。噩耗直如惊雷轰耳,虽在预科之中,又在预料之外,一时令人感诧作痛。夜梦金人手执麈尾,点出天际朵朵紫霞,映出大字草书一行,似梵文,非梵文,不类世间文字,读之不可晓,知其必归殊胜净乐之地,心乃稍慰而安。

砚翁书法

砚翁去时,距其米寿之期,尚不及一月,回首前尘影事,颇痛往贺承诺,竟成永世空言。而梅村《赠愿云师》有句云:“寄身苍厓颠,危苦愁失脚;万化皆虚空,大事唯一着。”今砚翁大事既了,岂非剝尽俗谛桎锢,获大解脱,得大自在,游艺于另一世界,陶醉于诗家歌吟中乎?辞世时虽无一亲人侍侧,然晚年山居闲适,神思静逸,有超然物外之气,病中得通植法师日夜助念,神情蔼如祥和,盖久动忍而获增益,早已无丝毫挂滞,诚乃上上仁寿善终,亦不幸而终归大幸。梅村卒时敛僧人衣装,砚翁逝时得僧人助送,天地变化,时移世异,因缘相似,事亦奇也。

余与砚翁相处既久,观其一生,知人论世,以为其为人也,才赡学博,擅诗能文,涉笔即工,情理兼到,不自标榜。书法廼秀劲美,人得之以为瑰宝,惜生前极少为人作字,人亦鲜知之。编纂《黔灵丛书》时,篇前所㝴《编辑出版缘起》,即其为慧海法师代笔。《高峰山了尘和尚事迹》之雠校,乃福翁(陈先生讳福桐)、砚翁与余三人合作。砚翁撰前言,下笔如丸之脱弓,顷刻立就,余则妄不自揣,掇跋语附后,聊以湊合。盖寒士之文,析理辨义,皆为心声;寂山夜话,冷寺静观,自能神契意会。鸿瓜印㾗,护惜前贤,寄托襟怀,尤加倍珍宝。

砚翁虽不专于著述,然未必无文字存世;用力深者当为传统诗学,所撰则有《耕砚斋诗稿》、《耕砚斋诗词联话》。前者收录其一生诗作,咏古咏物,信手拈来,俱为佳构。惜早年所作大多散佚,所收仍以晚年作品为主,然善观澜者必知其波澜汹涌处,从中亦可窥见社会时代裂变之巨创深痛。书虽已刊行,惜流传不广。后者评骘历代诗家,重视兴趣品格,强调浑然天成,批评雕琢堆彻,反对晦涩顼屑。稿本砚翁曾示余经眼,惜久藏箧中无从锓梓。今砚翁离世已廿六载,墓木高拱,凄草迷离;余亦衰朽残年,双目昏视,垂至失明。又以道场窳败,久不上黔灵山,不识寺内钟声,尚清越谐和如故否?更不识砚翁原稿流入谁家,尚在天壤之间否?书籍之存佚聚散,亦可见世道之兴衰隆替也。

虽然,茫茫岁月,如水东流,天怜诗魂,岂可久晦?此余所以不能不悲其半世孤寂,仿佛萧绾所闻钟音仍历历作响,声声皆为砚翁遭际鸣申不平,以致仰屋嗟叹,久久难以自已。遂长吟梅村《后东皋堂歌》:“平泉独乐荒榛里,寒雨孤村听瞑钟。”自嘲一生心境,清凉(出世超越)之中自有热烈(入世救赎),热烈(入世救赎)之中亦有清凉(出世超越),所谓七儒二佛一分仙,深深海底行,高高山顶立,不降志,不辱身是也。而覆天之下,无不人类,有情无情,俱在心底。愈哀圣贤无边寂寞心事,揆以往古,衡以今朝,从来都难晓诸世俗人间歟?

二〇二四年二月二日止叟谨识于花溪河畔晴山书屋

附说:

余之听闻黔灵宏福寺钟声,俗谛尘染当下剝落洗尽。其时正编纂点校《黔灵丛书》,遂遍读黔中禅师语录。其中与福翁、砚翁合校之《高峰山了尘和尚事迹》,集中有了尘法师诗云:“延绵千里结真龙,野地人文此地钟;要识山灵留我意,更无人上大雄峰。”(《登龙头山绝顶》)而余宿宏福寺禅院,无事则常登黔灵山绝顶,俯瞰闹市远近灯火,闻听寺庙清冷钟鸣,千古兴亡,万家忧乐,一时涌上心头。而钟声历历,孤峰寂寂,尘世攘骧,闹市喧喧,天地依然是天地,世界则为两重世界。天地惠我,山灵留我,钟声动我,寂音感我,或有意乎,或有意乎?

贵阳黔灵山弘福寺

余长与山灵往来,时宿山中冷寺,又读萧绾《听钟鸣辞》,有感梅村、砚翁二人,身际困厄,隐忍世间,沉吟不辍,独得风雅馀味,诚乃“国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工”是也(赵翼《题遗山诗》)。

而闲暇旁涉他书,见以钟鸣为题材,感物起兴而作者,虽悲欢苦忻之情各异,要皆可见世态俗谛不可执恋,零散篇什不可谓不夥。而心之灵泉不枯不涸,则必有诗歌之感兴创发乎?洗滌旧见,迎接新机,

归诸自得,毋须辞费。乃择录五首,或可相互发明,助人由俗入真,兼备遗忘焉。

(一)刘攽《宿岘山寺》:苍山若无路,落日听鸣钟;旁舍适眠虎,古潭微见龙。空窓向云月,高枕听风松;幽境昔未遘,仙游如可逢。

(二)佚名《烟寺晚钟集句》:夕阳常送钓船归,欲听钟声连翠微;月照上方诸品静,洞门高阁霭馀辉。

(三)赵志皋《游白云洞夜宿栖真寺》:向踏灵源第一峰,翩翩佳侣对杉松;恩偏卓锡文明昼,庆洽颁经太上封。久去乍来闻过雁,一灯孤榻听鸣钟;浩歌漫谓云雷动,指顾将谁识大雄。

(四)施淑仪《秋夜口占》:病骨支离百感生,悲秋日日坐愁城;那堪漏尽灯残夜,又听鸣钟落叶声。

(五)马朴《鹧鸪天·宿安陵寺》:宝刹珠林卫水湾,森森古木荫苔斑。征衣每听鸣钟入,老衲遥随卓锡还。初日永,慧云闲,青螺高结鹫依山。参禅问偈尘情尽,尊酒寒消一夜颜。

作者简介

张新民,字止善,号迂叟,贵州贵阳人,祖籍安徽滁州,先世武进。贵州大学中国文化书院教授兼荣誉院长、孔学堂学术委员会委员、贵州阳明文化研究院副院长、贵州省文史馆馆员。兼任中国孔子基金会学术委员会委员、中华孔子学会理事、中国明史学会王阳明研究会副会长、中华儒学会副会长、国际儒学联合会理事、贵州省儒学研究会会长等。长期从事中国传统历史文化的研究,治学范围广涉文、史、哲等多方面领域。

责任编辑:近复

作者文集更多

- 张新民著《从天人合一到致良知》出版 12-11

- 【张新民】历历钟鸣 声声伤逝 ——萧绾··· 02-08

- 张新民口述:寻找大学中的人文精神传统··· 01-16

- 【张新民】过化与施教——王阳明的讲学活··· 11-24

- 【张新民】“清水江文书整理与研究”最终··· 07-10

- 【张新民】本体实践世界的开显与落实——··· 06-12

- 专访张新民:集众萤之火共亮 04-09

- 张新民 著《儒学的返本与开新:张新民··· 07-07

- 【张新民】孙应鳌及其传世著述考论 06-10

- 【张新民】中国古代边疆治理经验的反思··· 11-25

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行