【王卫华 徐睿凝】三节合一话清明

在我国传统节日中,有一个节日兼具节气与节日二重属性,兼有自然与人文两层内涵,又兼备哀伤与欢乐双重情感,这就是清明节气、寒食节、上巳节“三节”融合而成的岁时节日“清明节”。清明节以“农事生产”“祭祖怀远”“游春祈福”为核心节俗,饱含着人们对生命的敬畏与关怀,“感恩”“传承”“立德”的主题,反映出人们对生命价值的理解与追求。

【颜炳罡】轴心文明与齐鲁文化的多重意蕴

齐鲁文化原初的意思是指齐国文化与鲁国文化。由于齐鲁两国作为近邻,又是联姻的关系,政治、经济、文化尤其是思想交流非常密切,进入到战国后期已是你中有我,我中有你,基本成为一个整体文化系统,后人将这个整体文化系统称为齐鲁文化。

【富金壁】《诗经》中的婚恋观:恋爱自由,女子往往比男子更热情主动

《诗经》中描写婚恋生殖的篇什,一直受到广大读者的喜爱和研究者的注意。如《周南·关雎》《汉广》之孜孜求爱,《樛木》《鹊巢》之欢乐联姻,《邶风·击鼓》《鄘风·柏舟》之爱情坚贞,《郑风·风雨》《王风·君子于役》之爱人相思,《卫风·氓》《邶风·谷风》之果断绝情,说之者多矣,故不赘言。今仅就他人未遑多言或有所误解的几个方面略···

【班晓悦】深化礼学研究

中国自古以来就是礼仪之邦。“礼”是中国传统文化的核心内容之一,对当代人的社会生活仍产生了重要影响。深化礼学研究,有助于传承中华文明,促进人的全面发展,对实现物质文明和精神文明相协调的中国式现代化具有重要推动作用。

【梁涛】孟子的“夜气”究竟何意?

虽存乎人者,岂无仁义之心哉?其所以放其良心者,亦犹斧斤之于木也,旦旦而伐之,可以为美乎?其日夜之所息,平旦之气,其好恶与人相近也者几希,则其旦昼之所为,有梏亡之矣。梏之反覆,则其夜气不足以存;夜气不足以存,则其违禽兽不远矣。人见其禽兽也,而以为未尝有才焉者,是岂人之情也哉?故苟得其养,无物不长;苟失其养,无物···

专访台湾万卷楼总编辑张晏瑞:用中华文化搭起两岸出版交流之桥

就目前两岸关系而言,要想维护两岸关系和平稳定、实现两岸同胞心灵契合,以出版为媒、根植两岸的文化共性,具有较强的现实意义。笔者透过本次采访台湾万卷楼图书股份有限公司总编辑张晏瑞,畅谈中华文化元素在两岸出版交流工作中发挥的重要桥梁作用,并对目前两岸出版交流存在的实际问题与未来出版交流路径的建构,进行了深入的思考。

【李竞恒】孟子思想与克服“时间偏好”

个体的生命有限,但宗法承载的生命河流共同体可以无限,这样就不会只是考虑“三四十年之计”,而是会动辄考虑几百年、上千年的未来,那么博弈的行为模式就一定会很稳健,不会轻易干杀鸡取卵、竭泽而渔和不考虑长远未来和子孙的事。

【陈晓霞】山水比德 游必有方

旅游是一种人们在日常生活中既能休闲放松强身健体,又能接近文化与自然的活动。旅游综合提供人类身体健康、生理健康和心理健康所需的多种要素,是一种追求健康的修心生活。

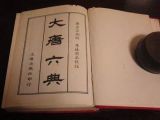

【刘玉峰】《大唐六典》中的制度文明

中国封建社会发展到唐朝时步入繁荣时代,在继承、总结历代典章制度基础上,唐朝的国家制度建设取得了重要成就。在唐玄宗在位时编撰完成的国家行政法典《大唐六典》中,可以洞见那个时代的制度文明。

【邓立】王阳明诗歌中的伦理意蕴

尽管王阳明的诗歌在传统诗学中并不显著,甚至其对辞章的价值还存在某种程度的“偏见”,但他始终没有远离诗教传统和诗歌创作。阳明在文艺领域可谓天赋异禀,诗歌创作亦是特色鲜明。其弟子钱德洪在《刻文录叙说》中说,先生“少之时,驰骋于辞章”。阳明以诗歌“言志”,在生活经历、生命感知及思想建构、价值追寻中表达其特定的良知学诉求

【陈来】“礼”的精神与世界城市

礼是一套规则体系,也是古代中国组织社会的理想方式,它对现代社会是否有意义,或有何意义?至少在多元文化成为潮流的当今世界,值得深入探讨。应该说,20世纪的历史已经证明,在商业冲动笼罩世界、市场法则支配全球的21世纪,仅仅依靠法律和民主不能建设起有序和谐的社会。

【赵威】问典惊蛰 静动相宜

北京时间3月6日4时36分,我们迎来惊蛰节气,仲春时节开始。

【黄黎星】拔地雷声惊笋梦:惊蛰节气与文化蕴涵

惊蛰,二十四节气列第三,为二月的“节气”(相对于“中气”而言)。天文轨迹的节点是太阳到达黄经345°,于每年公历3月5—6日交节,此时,春气发动,气温回暖;春雷震鸣,春雨日时;草木怒生,众蛰潜骇。惊蛰三候为“一候桃始华”“二候仓庚(黄鹂鸟)鸣”“三候鹰化为鸠”。

【张国刚】礼典与法典:从杜佑《通典》谈起

唐代的城南杜氏家族,人才辈出,杜甫、杜牧,为众所周知者,此外还有著名典志史专家杜佑(735-812),其先祖杜预《春秋左氏传注》,是现存最早的左传注释。杜预还是一位军事统帅,西晋平吴的统一战争中,杜预是西路军的统帅。唐诗《西塞山怀古》“王濬楼船下益州,金陵王气黯然收”中的王濬就是杜预的部下。

【余秉颐】中华文明三题──中华文明特色略探

先秦时期的“人文化成”思想,表明中华民族的先哲已经具有推动中华文明形成和进步的自觉意识。中华文明数千年一以贯之地追求的理想境界,是“天人合一”的崇高境界。在对待外来文明方面,中华文明不是封闭的、狭隘的,而是开放的、有着深沉博大的包容精神的。上述三项,是中华文明的优长之处和特色中的重要內容。

【周长富】春节蕴含丰厚的先秦文化因子

“百节年为首”,春节对于中国百姓有着特殊的意义。春节历史悠久、源远流长,它起源于殷商时期年头岁尾的祭神祭祖活动。作为农耕文化的产物,春节扎根于中国特有的自然环境与人文环境,孕育于“以农为本”的社会模式之下,在千百年的历史传承发展中成为了承载中华儿女丰富精神文化世界的重要节日文化载体。春节文化基因可以追溯到我国的先···

【刘庆柱】中华五千年文明的特质

恩格斯提出:“国家是文明社会的概括。”易建平从词源角度研究,认为“文明即国家”。“国家”的“物化载体”集中体现在“国民”“国土”及“国民”的“国家认同理念”。

【陈新宇】“仁”是评价法律的重要标准

光绪三十一年三月二十日,奉命修律的伍廷芳、沈家本联衔上奏《删除律例内重法折》,一举废除了沿袭数千年的凌迟、枭首、戮尸、缘坐和刺字等酷刑重法,这是中国刑罚迈向人道化的关键一步。从比较法的视角上看,意大利启蒙思想家贝卡利亚的《论犯罪与刑罚》提出了现代刑法的三大原则即罪刑法定、罪刑相适应和刑罚人道化,《删除律例内重···

【高建文】上古舆地文献的两大体系

《周易·系辞下》说“仰则观象于天,俯则观法于地”。中国古代地理知识不仅强调实践性,更有着浓厚的观念色彩,而地理学也被视作是王者疆理天下、齐政修教的“化民”之学。在古人诸多指称“地理”的概念中,“舆地”一词包含着“谓天为‘盖’,谓地为‘舆’”的形上内涵和“王朝疆域”的政治内涵,比较能体现古代地理学的这些特点。

【曹峰】“孔老”还是“老孔”

从某种意义上讲,中国文化的发展和演变主要是以孔子为代表的儒家和以老子为代表的道家之交响与变奏。