【刘全志】史实与书写:《左传》春秋叙事的礼义价值建构

一般而言,真实的历史被称为“史实”,而有关历史的记载被称为“书写”。毫无疑问,历史书写应以呈现历史真相为目的,但是因为真实的历史特别是历史的细节往往是复杂的,即使是历史现场的亲历者也只能从某一方面去叙述、书写。如果再考虑到书写者的主观偏好、价值选择等,那么历史书写必然带有书写者的主观立场和价值判断。因此,通过历史···

【马龙祥】《华阳国志》:中国现存最早的地方志

东晋时期成汉常璩所著《华阳国志》(原作《华阳国记》)是中国现存最早的地方志,其成书于公元348—354年之间,因地处华山之阳而名。此书记载了从远古至东晋穆帝永和三年(347年)今西南以及陕甘鄂部分地区的山川地理、物产资源、经济文化、历史人物与民族关系的丰富内容,是研究古代西南地方史和西南少数民族史以及蜀汉、成汉史的重要···

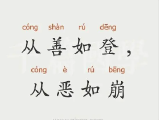

【刘余莉】“从善如登,从恶如崩”

“从善如登,从恶如崩”出自《国语·周语下》。意思是说,为善如登山那样艰难,造恶如山崩那样迅速坠落。这一典故的背景是在东周末年,王子朝叛乱,周敬王被逐出都城,逃到成周(今河南洛阳东北)。诸位流亡大臣拟在成周筑城建都。晋国的执政者魏献子赞同,然而卫国大夫彪傒却认为不可,并引用了“从善如登,从恶如崩”这句谚语以及从前历···

【李成晴】内学与外学

古典文史传统中的术语,往往会发生内涵的转移以及外延的拓展。随着时日的迁流,其本初的含义,或转为另一义而原义消亡,或衍为多义而数义并存,因此,对此类术语义项的梳理就显得颇为必要。就拿“内学”“外学”来说,两个词在学术史上颇为常见,然其所指却经历过数次衍生,人们今天所习以为常的以“内学”指代佛学,以“外学”指代儒、道等学···

【孔德立】管仲之仁与诸夏之礼 ——从春秋霸政看孔子仁学的来源

“仁”作为儒学的核心价值,对中国文化传统的形成与发展起到了基础作用。孟子引孔子曰“道二,仁与不仁而已矣”(《孟子·离娄上》),以行仁作为人道的必然选择。

【许春华】“里仁为美”:孔子居处观的哲学意义

居处是每个人日常生活中不可或缺的。对于《论语》中孔子与孔门弟子来说,居处不仅是日常生活所需,也是君子品质的体现,是“仁”之展开与实践,是儒家生活方式的组成部分,这种居处观由此成为孔子仁学思想的一个缩影,获得了儒家哲学意义。本文选择《论语》中与居处相关的文本,进行释义和解读,阐发孔子居处观的哲学意义与现代价值。

【龙倩】东汉清流名士的价值追求

“名士”即名德之士,德行高洁而道术精纯,是礼而聘之并与之共同兴化致理的对象。至东汉中后期以来,名士逐渐以群体性的方式涌现,成为世人向往的人格典范,塑造了东汉士风“尚名节”的总体特征。所谓“清流名士”,自与“浊流”相对,他们以儒家正统的君臣之义、澄清天下之志为坚守,在与外戚和宦官日益激烈残酷的斗争中,逐渐发展出群体性的···

【郭丹】《左传》的细节会说话

《左传》是一部历史著作,却长于叙事,在叙事中有着众多的细节描写,包括写人物、记语言、叙战争等。甚至可以说,在《左传》中,细节描写无处不在。《左传》中这些细节描写,大大增强了叙事的魅力,产生巨大的审美张力和艺术魅力。简言之,《左传》作者在用细节说话。

-7.jpg!cover_160_120)

【王燚】西周礼乐美学的演进

有周一代,礼乐不断被建构和完善,朝野上下呈现出一派文质彬彬与颂声洋洋的景象。周人对待礼乐,一方面继承前代之遗风,另一方面也创构了属于自己的审美体系。此期,礼乐被重新规定,不仅成为美和艺术的象征,还是政治的一种诗性表达。由此,西周进入了礼乐美学时代。

【张磊 李金璇】通礼乐之原 ——孔子观周之行述论

春秋时期,社会发生巨大变动,秩序混乱,国家动荡不安。面对这样的局面,孔子希望恢复周王朝的礼乐制度,使社会重新变得和谐有序。孔子的这种想法并不是一时兴起,而是出于对周礼的深入学习和研究。

【杨念群】“周礼”奠定了中国的精神底色

中国古代讲“礼”的重要典籍《礼记》中有一段文字专门解释了什么叫礼 :“夫礼者,所以定亲疏,决嫌疑,别同异,明是非也。”也就是说,“礼”就是辨别血缘关系远近,据此建立身份秩序的一套标准。按照“礼”的规定,离姬、姜两姓较近的族群要厚待一些,反之就排斥打压,血缘亲疏决定各个族群分别属于不同的文明等级,由此经常引发诸侯国之间···

【陈辉】注解《孝经》、创作歌曲、受赵孟頫夸赞 ——贯云石的开挂人生

中国人历来重视“孝道”,儒家十三经之一的《孝经》主张“以孝治天下”。

-5.jpg!cover_160_120)

【孔筱龙】安陆为什么会产生易学家?

清代的安陆是湖北的一个县,隶属于德安府,在湖北的东北部,看上去是很不起眼的一个地方,不过在清代却产生了一位易学家。不错,这就是李道平。

-25.jpg!cover_160_120)

【陈以凤】撰集与传承:孔安国与《孔子家语》考论

《孔子家语》又名《孔氏家语》,简称《家语》,是记录孔子、孔门弟子思想言行以及诸国故事的经典文献。

【颜健】传承“公生明,廉生威” 《官箴》的颜氏家族

清乾隆二十三年(1758年),颜希深在泰安知府任上时,在知府残壁上见到一则《官箴》碑刻,碑文曰:“吏不畏吾严而畏吾廉,民不服吾能而服吾公,公则民不敢慢,廉则吏不敢欺,公生明,廉生威。”这就是著名的“公生明,廉生威”座右铭,典出明代泰安知州顾景祥,他一生为官清正廉明。

【傅绍良】唐代朝仪礼制与文学书写

朝事,特指古人在朝为官因履职所需而参与的朝廷事务,主要包括元日早朝、常朝、退朝、寓直和宫廷宴饮等。唐人朝事活动的规范性在于严格依照开国之初所确立的礼仪进行。

【王竹波】载礼以容、示道以容:周代礼容程式

周代礼容程式,是指以周代为时间范围,以程式为特征,社会中不同层级的人在各种礼仪活动中,对应自己的身份地位和行礼对象,在仪容、辞令、举止方面程式化的表现。礼容在周代形成了一套完整的、程式化的、针对不同层级的,用辞令、容色及肢体动作表意的系统,实现了载礼以容、示道以容,使周人生活富有一定超越性、艺术性,同时也成为···

【王燚】西周礼乐美学的演进

有周一代,礼乐不断被建构和完善,朝野上下呈现出一派文质彬彬与颂声洋洋的景象。周人对待礼乐,一方面继承前代之遗风,另一方面也创构了属于自己的审美体系。此期,礼乐被重新规定,不仅成为美和艺术的象征,还是政治的一种诗性表达。由此,西周进入了礼乐美学时代。

【何怀宏】君子的人格

我们的传统文化中已经有非常丰富的“君子的人格”内容。仿效冯友兰的“照着讲”和“接着讲”,我们可以照着中国古代先贤有关君子的论述,接着梁启超1914年在清华大学的题为“君子”的演说接着讲。梁启超的“君子”演说代表了一种面向新世界的观念和希望,这就是提升道德、修己成人,融合古今、汇聚文明。

【余足云】强恕近仁

强恕近仁,出自《孟子·尽心上》:“强恕而行,求仁莫近焉。”意思是,尽力按照恕道去行事,追求仁德的道路没有比这更近的了。孔子的学生颜渊也说:“一言而有益于仁,莫如恕。”可见,恕是成就仁德的途径和方式,也是儒家仁学思想的精髓和要核。