【丁进】以为民极:中华经学的责任担当

《周礼》本名《周官》,原有六篇,西汉武帝时期由河间献王从民间征得。这个民间本抄写于秦统一文字之前,与当时通行的“今文”有别,《周礼》因此被视为“古文”。《周礼》现存前五官都有一段序言性质的文字:“惟王建国,辨方正位,体国经野,设官分职,以为民极。”这段文字被宋儒称为《周礼》“二十字总纲”。在这二十字中,“以为民极”是《···

【乔辉】礼图文献研究的当代价值

礼图为注释三礼(《仪礼》《周礼》《礼记》)之一支,与文字之注疏相辅相成,故明代王应电曰:“书所不能言者,非图无以彰其形,图所不能画者,亦非书无以尽其意,此古人所以不偏废也。”礼图作为礼之新疏,具有“图像”之特质,观之则一目了然,用之则文意涣然冰释。当前,礼学研究越来越受到重视,礼图是解读礼学之要籍,对礼图的研究显···

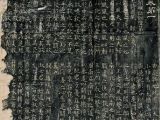

【吴丽娱】中古彝典 盛世华章 ——《大唐开元礼》的成书及特色

中国古代礼典以《三礼》(《仪礼》《周礼》《礼记》)为基,后世也陆续有以五礼(吉、凶、嘉、宾、军)为名的制作。修成于开元二十年(732)的《大唐开元礼》(以下简称《开元礼》)150卷,是现今所见年代最早、保存相对完整的一部中古官修礼书。在其之前,已有两晋南北朝历代的五礼编修,隋唐以来,又有《开皇礼》《贞观礼》《显庆礼···

【姚小鸥】《关雎》《泽陂》与周代礼乐文化的传播

《关雎》篇系于《诗经·周南》之冠,《诗大序》由对它的阐释而生发。无论《诗经》的编排,抑或《诗》教之传统,皆以其为首,决定了它在中国文学批评史上的地位。从文化史的角度来看,《关雎》则堪称周代礼乐文化传播的经典,值得专门予以研究。从《诗经》内部诸篇的比较切入,从地域文化传播形态的角度出发,探讨周代礼乐传播的方式与···

【彭志】《阙里孔氏词钞》 的词史价值

在千年词史中,清词的整体呈勃兴态势已成为学林共识。这种定论性的推溯,源于清朝词人倾注心力于倚声之学,词坛高水平巨擘相继出现,词籍刊刻蔚起且流布极广,词学批评深入得当,从而形成创作、传播、批评的良性互动。

【郑凌峰】读《仁学(汇校本)》——汇校的意义

继“新编戊戌六君子集”《谭嗣同集》(浙江古籍出版社2018年出版)面世后,张维欣、张玉亮两位学人努力精进,又推出《仁学》汇校本,谭嗣同著作的点校整理,至此可称观止矣。近年来学界提倡对古籍进行深度整理,“汇校”便是深度整理的一种形式,但是正如古籍整理每每不被认定为学术成果相同,汇校本时常仅被视为功劳不足、苦劳有余的机械···

【周春健】《诗经》里的成语:窈窕淑女,君子好逑

《关雎》是大家比较熟悉也比较喜爱的一首诗,因为居于《诗经》305篇之首,所以地位非常重要。这首诗包含多个成语,比如“窈窕淑女”“求之不得”“悠哉悠哉”“辗转反侧”。这几个词,有一些我们了解,有一些则需要结合《诗经》原文,才能真正理解它们的含义。

【王杰】《周礼·天官》的“六廉”说

《周礼》是儒家重要经典,世传为周公旦所著,但实际上成书于两汉之际。《周礼》《仪礼》和《礼记》合称“三礼”,《周礼》对礼法、礼义作了权威的记载和解释,对历代礼制的影响深远。《周礼》中记载了先秦时期社会政治、经济、文化、风俗、礼法诸制,多有史料可采,所涉及的内容极为丰富。汉末经学大师郑玄为《周礼》作了出色的注,由于···

【杨加深】白居易名字中的儒家思想

白居易,字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,是家喻户晓的唐代大诗人。他的诗以浅显易懂、明白如话的风格著称。宋人惠洪《冷斋夜话》记载:“白乐天每作诗,令一老妪解之,问曰:解否?妪曰解,则录之;不解,则易之。”

【姚中秋】当中秋遇上教师节

中秋节与教师节时日相近——实际上,国庆节也与之相近;但今年两节重合,十分难得,据称这种“巧合”本世纪仅有三次。媒体编辑让我谈点想法,我马上想到了“天地君亲师”五个字,中秋关乎其中的“亲”,教师节关乎其中的“师”。

【刘梁剑】文明分殊与世界大同

世界潮流,浩浩汤汤。人类文明,正面临大变局。各大文明体中,中华文明源远流长,在其历久弥新的发展过程中积淀了伟大智慧。它们是全人类的宝贵财富,蕴含着全人类向前发展所亟须的共同价值。

-7.jpg!cover_160_120)

【郭沂】孔子对人格的尊重

人的精神价值表现为人格,所以孔子非常强调对人格的尊重。当子夏问他何以为孝时,他说:“色难。

【刘贵之 刘真灵】孟子里籍在邹城考

在中华民族的传统观念中,邹城、曲阜和济宁乃至整个山东,之所以被称之为孔孟之乡,盖因为两千多年前的邹鲁大地,前后一百多年的时间,相继产生了两位伟大的先哲--孔子和孟子。按照当时的行政区划,孔、孟皆生于邹,因此孔子和孟子是名副其实的同乡。“孔孟之道”,是儒家学说的主要内容,主宰统治着中华民族传统文化思想两千多年。其影响不···

【黎红雷】企业儒学对传统儒学的创造性转化

儒家思想作为治国之道,在中国古代社会延续两千多年,留下了极其丰富的精神遗产。在当代新儒商实践的基础上,企业儒学将古代儒家的治国理念转化为现代企业的治理智慧,从德以治企、义以生利、信以立世、智以创业、仁以爱人、勇以担当等方面,探索了传统儒学在当代企业中的创造性转化。

【陈晓霞】中西文化中的家庭观念有何异同?

家庭是构成社会的基石,理解和尊重中西文化中家庭观念的异同,有助于中西文化交流互鉴,促进世界文明共同发展。由于社会环境及政治经济条件不同,中西家庭观念既有相同之处,又各有特点。

【冯时】人者怀仁,中华文明的“仁爱观”何以启示当下?

在数千年的历史长河中,中华文明逐渐形成并发展了讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的精神特质。对关心中国当下和未来发展的中外人士而言,深入理解中华文明的独特精神特质,有助于更好读懂中国国情与发展道路。

【刘培】岩桂意象的生成与耕读传家观念的塑造 ——以南宋辞赋为中心

班固在《汉书·艺文志》中提到的古之学者的“耕养”之道,就是耕读传家,这是传统中国读书人的基本生活形态。到了南宋时期,这一生活形态被注入了丰富的思想内涵,综摄了诸如立德兴家、科举兴家、固穷励志、抱道隐居等士人生活的诸多方面。

【杨国荣】世界哲学视域中的中国哲学

近代以来,随着西方哲学的东渐及中西哲学的相遇,中国哲学与西方哲学的接触与互动已经成为一个基本的历史现象。以此为背景,中国哲学也开始获得世界性维度。世界哲学可以从不同层面加以理解。将哲学理解为“世界哲学”,首先与历史已成为世界的历史这一更广的背景相联系。世界哲学意味着超越地域性的文化背景和文化传统,从“世界”的角度···

【李书磊】孔子的本心

《大学》一书最激动人心的是它开头的几句话:“大学之道,在明明德,在新民,在止于至善。”没有这几句纲领性的话,孔子的二十篇语录就只不过是些随口答曰的闲言碎语;而这几句话不仅使孔学顿时生出整体性的意义,同时它的简练、精粹和语气的铿锵也使孔学获得了一种凛然的气势,即佛经所说的真理应该具有的“威猛”。

【张竞】筷子是何时起源的?

上小学时所读的连环画中有一幅孔子用餐时的画面:孔子坐在草席上,使用炕桌那样的矮桌,但餐具与现在使用的基本相同,且用筷子来用餐。当时并没有感到有什么疑问,也许现在很多人也没有觉得这里面有问题。