-52.jpg!cover_160_120)

【侯立睿】雅学在日本

《尔雅》是一部先秦典籍词义训释汇编性质的辞书,自《汉书·艺文志》始,被列于经书之下,唐文宗时,被正式立为经书。世代学者围绕《尔雅》进行了一系列校释、整理、增广、仿作、辑佚、考辨等专门研究,渐成雅学。作为中国雅学在海外的延伸,日本雅学对中国雅学既有继承也有发展,形成了独具特色的专门学问。

【魏义霞】阳明学的近代视界

近代无疑是阳明学大放异彩的时代。一个明显的证据是,明清两代,程朱理学与阳明心学平分天下。到了近代,程朱理学失去了与阳明心学分庭抗礼的资格。这使阳明学在近代一枝独秀,受到近代思想家的高度关注,成为“显学”。

【房伟】精神信仰与文化传承——对文庙从祀的思考

孔庙大成殿的东、西两侧,有两排房屋,绿瓦长廊,红柱隔扇,习惯上称为“两庑”。走进两庑,一个个木制的牌位整齐地摆在神龛之中,神龛前的方桌上摆放着祭祀用的礼器。

【沈洁】晚清时潮中的顾炎武:援引、印刷及历史语境

晚清士林的顾著阅读,既有曾国藩、章太炎这样的大儒,为经国大业、学术传承、道德接续;亦有汲汲为功名计、为稻粮谋的芸芸读书人。

【王利民、江梅玲】关学语境中的张载诗

北宋时期,与濂学、洛学鼎足而立的是关学。随着南方经济发展超过北方,“丝绸之路”被阻断,对外交通由陆路转向海路,北宋时期的关中不再是全国政治、经济、文化的中心。

【黄震云】礼乐:春秋时期治理国家的有效方式

现存十五《国风》是《诗经》的重要组成部分,体现了早期中国的礼乐制度和政治文化传统。先贤以礼乐作为治理国家最理想、最有效的方式,古代君王往往将礼乐赏赐给有功德的诸侯,这成为风诗最主要的合法来源。随着礼崩乐坏,周王室音律标准被抛弃。最终,经过孔子删订,《诗经》成型,被奉为儒家经典。

-18.jpg!cover_160_120)

【陈望衡】中国美学的“家国情怀”

家国情怀是一种人类的共通意识,但中国人的家国情怀有它的特殊性。

-128.jpg!cover_160_120)

【项阳】由钟律而雅乐,国乐之“基因”意义

中国当下所见能够相对完整演奏五声和七声音阶的乐器应从贾湖骨笛开始,这是自20世纪80年代以来考古学家在河南舞阳贾湖遗址挖掘出数批、计数十支新石器时代早期6—8音孔骨笛后的认知。先民们的乐器实践,必有乐律理念生发。

【曹海东、彭杨莉】乾嘉学人的目验之法

乾嘉时期,学术研究极重实证,讲究言必有据,据必可信,学人们因而十分信重目验的治学方法。如段玉裁说:“凡物必得诸目验而折衷古籍,乃为可信。”(《说文解字注》“梬”字注)

-1.jpg!cover_160_120)

【夏国强】《论语·八佾》“文献”礼源考

“文献”一词,在传世典籍中首见于《论语·八佾》:“子曰:‘夏礼,吾能言之,杞不足征也。殷礼,吾能言之,宋不足征也。

-126.jpg!cover_160_120)

【张法】家:中国文化的基本单位

中国文化的演进中,不像希腊文化那样从重血缘的部落氏族社会升级为轻血缘的城邦公民社会,而是在保留血缘之家的基础上,进行文化升级。从村落血缘一“姓”,到数姓联合之“氏”,再到多姓联合之“国”,终至一姓为王、统合百姓众族的天下王朝。在这样一个既保留血缘基础,又实现文化不断升级的社会中,“家”成为中国文化的基本单位,由“家”而···

【陈耀辉】无尽相思在七夕

“凉风至,白露降,寒蝉鸣。”这是《礼记·月令》里呈现的初秋光景。

-28.jpg!cover_160_120)

【郑学富】家家乞巧望秋月

杜甫有诗曰:“牵牛出河西,织女处其东。万古永相望,七夕谁见同。”人们往往把农历七月七日之夜说成情人节,其实古时候的女子于是夜在庭院中祭拜织女,乞求智巧,即乞巧。唐人林杰也有《乞巧》诗云:“七夕今宵看碧霄,牵手织女渡河桥。家家乞巧望秋月,穿尽红丝几万条。”

-85.jpg!cover_160_120)

【蒙曼】我们为什么爱《诗经》

《诗经》深深地塑造了我们——塑造了我们的语言,塑造了我们的情感,塑造了我们的价值观。今天,我们该怎样表达自己对《诗经》的热爱呢?首先,让我们一起多读《诗经》;其次,让我们衷心向《诗经》致敬。

-125.jpg!cover_160_120)

【夏海】儒家与教育

儒家是中国教育的开山祖师,其筚路蓝缕之功永垂史册。按照冯友兰的研究,孔子是中国历史上创办私学第一人,打破了学在官府的藩篱,为平民子弟争取了受教育的权利。

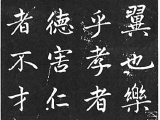

【何学森】中国书法的中和之道

中国书法的基本法则是“立象以尽意”。“象”与“意”的追求,在“制器尚象”和“格物致知”这两个古老概念中就有充分体现。

【吴钩】马伊琍、文章的离婚文案,抄自唐宋人的放书妻

昨天,又一对娱乐明星夫妻官宣离婚,这回是文章与马伊琍。这对夫妻离婚,在我意料之中,马女士忍辱负重太久,就早该离开负心郎了。让我颇感意外的,是文马二人的离婚声明,一个说:“同行半路,一别两宽”,一个说“往后,各生欢喜”。看着很眼熟。这是抄唐宋人“放妻书”的文案啊。

【衷鑫恣】以妓女羞名儒:从明清小说家到五四文人的反儒套路

自古以来,名儒与妓女(艳女)的故事是文学与民间热衷的话题。

-12.jpg!cover_160_120)

【王蔚】食不厌精,脍不厌细,不是你想象的吃货生成记

山东财经大学经济学教授王蔚先生,从孔子“不撤姜食,不多食”说起,食不厌精,脍不厌细,当然这不是你想象的吃货生成记。而是一篇从孔子吃姜到中庸的精彩之作。我也爱吃姜,不是因为孔子,不是因为王蔚教授,而是真心喜欢。你也爱吃姜吗?让我们一起来欣赏此妙文。

-82.jpg!cover_160_120)

【王德春】熊十力新唯识的破与立

熊十力强调哲学的国民性,主张结合中哲“归极证会”与西哲“精于思辨”的优点,融摄西方哲学,求得中西会通,以便构建现代中国哲学。