【余东海】吾只管真话直说,其它且听天由命――真话微论

真话就是善言,说真话就是为善积善的一种方式,对于文化人来说,堪称最重要的方式。文化人不仅应该致力于说真话,而且应该说高质量的真话,说真理。在极权社会,说真话,危险固然有,功德也很大。

【余东海】儒家自有标准,法地不能动摇——东海态度

理论要付诸实践,必须考虑思想市场的反应,尽量争取社会各界的支持。但首先必须保证理论的正确性和立场的坚定性,不能以降低高度、动摇原则的方式去迎合社会和市场。

【刘庆】让中国人吃上中国好枸杞 ——枸杞行业领军品牌百瑞源企业文化咨询纪实

在中国企业家队伍里面,有这么一批企业家,他们希望将中华文化导入企业,助力企业的发展。如何将中华文化助力企业建设落地文化?作为一名企业文化咨询顾问,笔者从事企业文化咨询十多年,注重将企业文化与中华文化相结合,融合管理工具,帮助客户实现企业的发展。

【余东海】《春秋》大复仇,东海大复仇——复仇微论

春秋大复仇,东海大复仇。

【许石林】南通禁止的是奢淫滥祭,但通告表述不准确、不严谨,要改文风

考诸现状,南通市近年出现愈演愈烈淫奢滥祭现象,殡葬焚祭用品商家为迎合奢靡,制造出越来越离谱的纸扎用品,至于有仿真别墅楼房等,高大有两层楼高,装饰华丽,一旦焚烧,烈焰腾空,烟雾弥漫,望之骇然。南通市正是出于对此奢靡淫祀滥祭的限制和禁止以及环境安全等的考虑,出台通告,这正是职分所在。所禁者正此违礼坏俗之事,基于这···

【孔庆亮】孔庙与文庙:你真的分清了吗?

走进历史的深处,我们会遇到两座庄严肃穆的建筑——孔庙和文庙。在现今的社会,很多人容易将这两者混为一谈,甚至百度这一大众信赖的知识平台,也在某种程度上加深了这种误解。但事实上,这两者有着截然不同的背景和意义。

【田飞龙】大湾区:初心、成就与前景

2024年是《粤港澳大湾区发展规划纲要》(以下简称“规划纲要”)发布五周年,是香港23条立法完成和由治及兴加速的关键之年,是澳门回归祖国25周年,更是中国式现代化与中华民族伟大复兴战略机遇期的黄金年份。

【史承】“鲁壁藏书”与“伏生传书”

公元前213年,秦朝博士官们一次关于实行郡县制还是分封制的争论,引燃了秦始皇焚书的烈火。大秦帝国颁布实施《挟书律》和焚书令,《史记·秦始皇本纪》记载:官私藏书“非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏诗、书、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。有敢偶语诗书者弃市。以古非今者族。吏见知不举者与同罪。令下三十日不烧,黥为城旦”。···

.jpg!cover_160_120)

【许石林】受迫害被虐待,反而崇拜施暴者,甚至幻想能成为施暴者同伙

读宋立林教授《我们今天怎么接受孟子?》颇有启迪。

2024年,传统文化书院、私塾、国学机构走向何方?

2024年1月1日,首届中国传统文化创业者大会在郑州举行。今天是4月1日,在这90天里,我一直在思考的是传统文化机构在崭新的2024年到来之际的出路。

【余东海】中国道路就是仁本主义道路――独尊儒术微论

术者,道也。儒术就是尧舜之道、孔孟之道、仁义之道、中庸之道,就是儒家文化、中道文化,中华文化的主统。

【余东海】平等差等矛盾统一,爱有差等而无局限——差等微论

家天下君主制对差等和秩序强调过度,对平等和自由有所忽略。未来公天下君主制自可摆脱这种历史局限,更重视平等和自由。

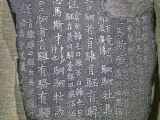

【程玉晰 程章灿】星凤汇聚,文献集成 ——评《蜀石经集存》

《墨子》中多次提到,“书于竹帛,镂于金石”,对于早期中国文明的记录与传承,竹帛金石居功至伟,的确值得后人铭记。与竹帛金不同,石刻不仅源远,可以上溯到先秦时代,而且流长,绵延三千年,历秦汉六朝唐宋至元明清而不消歇。传统金石学虽然将竹木金石诸项并列,实际上,石刻作为文献载体和文化传承媒介,无论从文献数量、时间跨度还···

【余东海】为人为政为师,都以量大为美――器量微论

文化人和政治家都忌狭隘小器。不能容忍批评异议和人身攻击,就是小器的典型表现。这是极权主义政治和神本主义宗教不约而同的特征,唯吾儒特别高致雅量,休休有容。孔子被讥为丧家犬,师徒一笑了之。

【吳笑非】滅國例及晉秦吳楚之別

滅國例及晉秦吳楚之別

【西奥多·达林普尔】战胜失眠

那些从未经历过失眠的人,很少严肃对待失眠。他们认为,这最多不过是让人觉得不方便的小麻烦而已。让我们希望他们从来不会遭遇失眠(当然,我的意思恰恰相反,我希望将来有一天他们也常常失眠的滋味,这应该是对这些麻木冷淡感觉迟钝的家伙的报复。)

【佩德罗·布拉斯·冈察雷斯】米格尔·德·乌纳穆诺的存在迷雾

对于那些缺乏智慧和勇气还有那些喜欢伪装的人来说,我们知道的生存条件能够通过自私自利的心血来潮和异想天开来驯服,乌纳穆诺看起来肯定就像吝啬和厌世的国王朝廷中的逗乐小丑。

【阿格尼斯·卡拉德】道歉悖论——为何人人都相信奇迹?

有时候,你想让某人为你做些什么,但是你看不到他们究竟如何做才能让你满意,因为似乎存在概念上的不连贯之处---某种接近于一种矛盾对立的东西----在描述中你愿意给出你想要的东西。用来表示这个现象的词是:奇迹。我需要他表演一个奇迹。

【余东海】来者都是客,相待唯此诚 ――东海客厅厅长曰

东海客厅厅规要求,入厅者须对儒家文化和东海思想有一定了解、认同,多数儒生已经明白或东海文章著作已经阐明的问题,可自行查阅,不必在此重复。但我发现,一些人对儒家文化和东海思想毫无了解,或未读过东海旧作,或者读而未懂。这些人不妨为厅友,唯希望不要急于发言,不要总是提问一些常识性的老问题。很多思想问题,东海著作文章···

【张燕】以仁心待万物:中国古代原始自然生态保护意识

在早期渔猎文明与农业文明碰撞、融合和发展的历程中,随着中华先民认知和实践能力的不断增长,原始自然生态保护意识也逐渐萌生和发展。