【李磊】秦汉“君子”的制度身份、社会权势及其政治空间

两汉察举制与太学制以郡国为责任单位,郡国由此成为君子仕进的重要场域。两汉之际士君子的豪强化使乡论成为选举的关键因素,“给事县廷”不再是必经的吏序。东汉后期,维护乡论的清流势力独占“士君子”名分,他们以天下为政治空间,并将“君子之望”名号化。

【柯小刚】焦循论“异端”及其对当代儒学的启发意义

通过《论语》《孟子》《中庸》经义梳理,焦循指出“攻乎异端”的本义在兼存不同意见、权衡两端而用其中的中庸之道,以及通过“执两用中”而达至的“一以贯之”“善与人同”的溥博通达,而不是在后世儒学中常见的那种教条主义的、片面排外的狭隘倾向。

【康晓光】立足中国文化传统 创造中国特色企业社会责任理论

过去一年,国际冲突和新冠疫情的交织叠加,给企业经营带来了诸多挑战,但各领域也涌现出了大批优秀企业,践行企业社会责任,在社会协作中扮演中流砥柱的角色。

-13.jpg!cover_160_120)

【吴钩】一个比赵盼儿更自强自立的宋朝女子

在今天,拍一部讲女性自立、创业故事的电视剧、网剧,至少在题材方面是不新鲜的,但是,如果将故事的时代背景设定为宋代,显然便会给人耳目一新的感觉了。快要收官《梦华录》正是这样一部古装连续剧。

-30.jpg!cover_160_120)

【田飞龙】“一国两制”香港实验的得失与前景

今年是香港回归25周年,是总结、反思与再出发的好时机。这25年包含两个阶段:前15年(1997-2012),中央权力高度节制;后10年(2012—2022),中央权力积极作为。

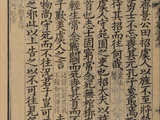

儒士社一体志

行己有耻,使于四方,不辱君命,可谓士矣。《论语》里非常好的诠释我对儒士的理解。

【于超艺】《公羊》学研究的当代视野

《公羊》学是中国古代非常重要的一门学问,它在两汉时期作为显学,深深地渗透于当时的社会政治生活之中。汉以后《公羊》学渐渐式微,隋唐时期几乎成为绝学,到了清中叶又重新复兴,并对晚清思想产生十分重大的影响。然而,在当代学术界,《公羊》学并没有引起学者太多的关注,相关研究成果寥寥可数。近年来,曾亦与郭晓东师致力于《公···

宋韵与浙学:关注浙江地域思想,重塑宋学文化诸相

6月26-27日,“浙学论坛2022——宋韵与浙学:文化基因的新时代解码与传承”学术研讨会在台州市黄岩区举行。本次论坛由浙江省社会科学界联合会、浙江大学共同主办,浙江大学宋学研究中心、浙江大学文学院(筹)、中共台州市委宣传部等单位协办。

【钟二】一位北宋儒者的千古抉择:筑室于伊洛之滨

北宋大观元年(1107年),七十五岁的小程子伊川先生在家中过世。伊川先生是当时有名的大儒,他姓程名颐,字正叔,是理学传统中的「北宋五子」之一,同其兄长程颢并称「二程」。他曾经为哲宗皇帝主讲经筵,算是当过皇帝的老师。

【专访】杨国荣:ISCP明起在沪办会,让世界更了解中国哲学

明天(27日),主题为“世界哲学视域中的中国哲学”的第22届国际中国哲学大会,将在华东师大线上平台开幕,会期持续五天。这样的国际学术盛会当然是中国哲学人、中国学术界一个相当大的荣誉,而这一切都源于华东师大终身教授杨国荣三年前当选为国际中国哲学学会(ISCP)会长,作为该会会长的任务之一,就是要成功举办一期国际中国哲学大···

【吴钩】再谈《梦华录》里的宋人生活细节

《梦华录》里提到的“休沐”是什么意思?休,即休息;沐,即沐浴;休沐,就是休假,让人回家洗澡的意思。休沐之制,始于秦汉。汉时,公务员每上五天班,可以休沐一天,因为汉代公务员上班,食宿都在政府机关大院内,大概当时也没有什么公共浴堂,所以每隔五天,便要放公务员回家洗澡、省亲。

【冯哲】静听雨落思童蒙 ——关于四海孔子书院幼教理念的思考

昨夜北京一场大雨,晨起不停,窗边听雨,神思悠悠。伴着雨声与鸟鸣,沉入夫子、朱熹、陆九渊和张载的教育世界。

“慢庐·慢读”之《孟子》通讲第五期开讲

慢是一种节奏,更是一种心态,它倡导亲近经典、敬畏经典,希望在对经典的亲近、敬畏中,抚慰心灵、纯洁心灵、高尚志向、高尚行为。

“慢庐·慢读”之《孟子》通讲第四期讲录

2022年6月18日下午,由尼山世界儒学中心孟子研究院、曲阜师范大学中华礼乐文明研究所、喀什大学国学院联合主办,洙泗书院、孟子书院承办的“慢庐·慢读”之《孟子》通讲第四期举行。本期由尼山世界儒学中心孟子研究院孟子书院执行院长殷延禄担任主讲人、曲阜师范大学历史文化学院博士陈岳担任与谈人,尼山世界儒学中心孟子研究院助理研究···

【尔雅台】董仲舒天人三策(一)

武帝即位,举贤良文学之士前后百数,而仲舒以贤良对策焉。

【张梦玥 杨娜】汉服文化背后的汉裁工艺

近年来,“汉服热”在年轻人中悄然兴起。汉服全称是“汉民族传统服饰体系”,是现代人继承古代汉服基本内容而建构的民族传统服饰体系,是中国“礼仪之邦”“锦绣中华”的体现,其基础之一是历史悠久、自成一体的“汉裁”技艺。汉裁在历史文献中被称为“制衣”“裁衣”,在中国历史上被广泛流传。然而在清代,汉裁的零星内容不断被边缘化,加上近代以···

【刘运好】老子之“道”和孔子之“仁”

老子之“道”和孔子之“仁”,是中国儒道文化精神的两大基石。但是,将儒道文化人为地对立,却成为古代学术的一个痼疾。司马迁《史记·老子列传》就曾感慨:“世之学老子者则绌儒学,儒学亦绌老子。”随着学术与思想的分野,从梁启超“南派”“北派”之分到当代学界,将老子之“道”与孔子之“仁”所彰显的价值观人为地对立,又成为近代学术的思维定势。

2022年伏羲文化论坛召开

6月21-22日,由山东大学易学与中国古代哲学研究中心、中国周易学会、国际易学联合会、天水市人民政府、甘肃省人民政府文史研究馆、天水师范学院主办,中共天水市委宣传部、天水市伏羲文化研究中心承办,天水市文化和旅游局、《周易研究》编辑部协办的2022年伏羲文化论坛,以线上线下相结合的方式在甘肃天水、山东济南分别设立会场同时···

【常樯】中国儒学社团角色定位、工作理念及业务特点刍议

为更好开展“美俗”事业,中国儒学社团有必要认清其角色定位、工作理念、业务特点。从角色定位上看,儒学社团及其从业者应是“人文儒学”的宣教者和实践者、“民间儒学”的志愿者和引领者;从工作理念上看,儒学社团应坚持“人多好办事”“为社会服务”“双轮驱动”“知行合一”“创业与志愿心态”;从业务特点上看,儒学社团应体现传播与传承、研究与···

【易富贤】美国堕胎法案争议对中国的警示

几十年的计划生育,弱化了对生命的敬畏,中国是世界堕胎率最高的国家之一。高堕胎率其实是生育文化、家庭价值、生命伦理衰微的标志。尽管中国实行了二孩、三孩政策,但是被扭曲的生育文化难以逆转,生命伦理底线尚未重建,堕胎率也居高不下。荀子曰:“君子生非异也,善假于物也”,美国在堕胎问题上取得的思想成果,值得中国借鉴。