“儒学与中华文化创造性转化、创新性发展”专题研讨会在杭州举行

3月27日,“儒学与中华文化创造性转化、创新性发展”专题研讨会在浙江省杭州市萧山区湘湖举办。本次研讨会是国家社科基金社科学术社团主题学术活动立项项目,由国际儒学联合会主办,传世活字(北京)文化有限公司承办,杭州市萧山区社会科学界联合会、杭州湘湖(白马湖)研究院、杭州晓风文化创意有限公司等单位协办。来自北京大学、复···

【王文华】莲池书院:问世间,书为何物

莲池书院是一处风景,灵动秀丽,让人流连;莲池书院是一部历史,厚重沧桑,令人唏嘘。莲池书院位于河北省保定市中心区域,向为名园,有“城市蓬莱”之称,这一带作为风景已有近800年历史了。漫漫岁月,楼台建了又废,废而复建,池生莲花,多少次绽放凋零;院存书籍,好几回收聚散逸。那些曾在池边赏莲、读书的人,来来去去,身影渐次消···

【王蒙】读荀恨晚

荀子曾经与孟子齐名。前者主张性恶,后者主张性善。当然,孟子衔居“亚圣”,荀子在后世的影响比不上人家,这与时间的先后次序有关,也与性恶说在中国不占上风有关。传统文化是注重感情的文化,说人生而性恶,民众士人感情上都不好通过。

深圳公益创新论坛:践行“里仁为美” 共创社区书院

作为论坛主办方的慧善芸雅慈善基金会是一家以女性慈善家为核心成员的社会公益组织,本次论坛旨在围绕“公益”与“创新”等关键主题,为关心公益慈善事业的社会各界人士提供一个深度交流契机。同时,论坛还着重向与会人员介绍了由慧善芸雅慈善基金会打造的“少年宫”等品牌项目,并举行了冠名赞助授牌仪式。论坛期间,由儒士社、至圣孔子基金···

【郭萍】殷周之变:中国自由观念的起源

探究中国自由观念的起源是深入理解自由问题的一个必不可少的环节。自由的实质是主体性问题,因此中国自由观念的起源与主体的确立同步。殷周之际的“绝地天通”观念标志着主体性的人初次觉醒,从而确立了宗族的主体地位,同时也形成了中国自由观念的第一种历史形态——宗族自由。宗族自由的时代特质是唯宗为尊,这奠定了中国古代自由的非个···

【郭萍】自由:主体性超越 ——儒家自由的超越论省思

自由问题与哲学、宗教的一个根本问题——超越问题相契合,可以说,自由即主体性超越。其中,相对主体性超越,是以绝对主体性为终极目标的超越,其实质是自由的程度问题;绝对主体性超越则是绝对主体性的时代性转变,也即超越目标的更新,其实际指涉着自由的历史型变。因此,儒家现代自由的展开需要在现代性生活方式下重建绝对主体性,即···

【郭萍、黄玉顺】宋儒“立极”与“立身”的开新面向

个体作为现代性的根本特质,是考察儒学现代转向的基点。据此而言,以往的“附会说”与“对立说”并不能对儒学的现代转向提供恰当的解释。儒学的现代转向是传统儒学自身更新发展的必然结果,这一过程滥觞于两宋时期。当时市民生活的兴起本源性地孕育着传统儒学的转向,而两宋儒学正是这种生活风貌的理论呈现,因而体现出一种“开新”的面向。···

【郭萍】群己权界:儒家现代群治之方 ——兼论严复自由理论的儒学根基*

严复通过编译现代西方政治论著率先对中国的现代自由问题做出了理论阐释,其根本意图在于解决现代中国的“群治”问题,即认为中国唯有发展个体自由,才能成为现代民族国家(即“国群”),进而才能在现代民族国家竞争中自强自存。这表明自由非但不与群治相抵牾,而且是现代中国的群治之方。严复将自由之要旨概括为“群己权界”,并非简单的中···

【刘克敌】从大山深处走出的文化世家

算起来这是我第三次到修水了。第一次是在20世纪末,当时从县城到陈家大屋尚无可通机动车的道路,我和当地的一位朋友是在乘坐一段汽车后又在山林中步行了两个小时才来到位于崇山峻岭中的竹塅——也就是陈氏家族的所在地,那所著名的陈家大屋就静静地坐落在一座小山脚下,周围有小溪流过。那一刻的感动我至今记忆犹新,这里是陈宝箴、陈三···

【姚中秋】构建大国学术

本文论旨基于历史唯物主义之基本命题:经济基础决定意识形态。该命题适用于国内,也许更适用于世界:凡是国力强大的政治体总是在其所能辐射的范围内享有文化领导权,建立和维持世界性思想学术体系。今日世界正处在百年未有之大变局中,美国的霸权走向衰败,中国的国力和国际地位日趋上升,成为世界体系中坐二望一的大国。因此,中国有···

【李景林】论孟子的道统与学统意识

孔子之学,“祖述尧舜,宪章文武”。孟子以承续尧舜、孔子之道自任,对孔门圣道传承观念及其谱系作了系统的表述。《孟子》末章的圣道传承系统中,有两类圣道传承者:“闻而知之”者和“见而知之”者。出土简帛《五行》也明确提出过“闻而知之者圣”、“见而知之者智”命题。这不仅表明道统观念在孔思孟之间的传承,而且体现了孟子承接传统的自觉···

【张再林】中国哲学意义上“情”的三重意蕴

中国传统哲学实质上是一种“情本体”的哲学。通过对早自《周易》时期晚至明清的中国思想史的研究,我们发现,中国哲学意义上的“情”可以概括为三重意蕴,即“身心一体”之情、“人我互欲”之情以及“男女相感”之情。这种情的三重意蕴的分析不仅是一种层层递进、环环相扣的哲理分析的结论,而且其中每一个定义都以一种逻辑与历史相统一的方式为···

【顾钱江、郑良、王成】与朱熹同行:打开武夷山的另一种方式

南国春早。春分时节,福建南平武夷山区万木滋长,百花竞放,走在五夫镇的潭溪旁,不禁想起镇上一位老居民的诗句:“胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新。等闲识得东风面,万紫千红总是春。”

卞俊峰 编著《豁然:一多不分》出版

卞俊峰,国际儒学联合会理事,国际儒学联合会儒学与企业管理委员会副主任,四川大学教授,安乐哲儒学大家团队成员,已出版《豁然:一多不分》(中文版),在《光明日报》上发表文章《“一多不分”》。

-1.jpg!cover_160_120)

【吴钩】宋朝的棉花

网上有一种说法:“宋朝没有棉花,古人如何度过寒冬?”还有人考证说:“如果翻阅大量的文献记载,在宋元之前,史书中并未有过棉花的记载,而棉花真正的种植地乃是在印度和阿拉现。同时根据如今棉花的种植地可知,就算是棉花真正的传入我国也是在中原王朝的边疆所种植,并非为普通人所拥有,更遑论做成棉衣。”

【吴钩】《大宋宫词》后面的历史:澶渊议和

宋朝与辽朝之间存在着领土纠纷,这领土纠纷属于“历史遗留问题”。原来,五代后唐清泰三年(937),军阀石敬瑭叛变,并向契丹国借兵,消灭了后唐,建立后晋政权,作为回报,石敬瑭割让燕云十六州给予契丹。到后周时,周世宗柴荣率兵收复了燕云十六州的瀛州、莫州、宁州三州和瓦桥关、益津关、淤口关三关,即所谓的“关南之地”,这一领土···

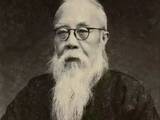

【章方松】马一浮“儒佛会通”的学术意蕴

中国古代儒释道三学经典精义,虽然简约精要,但具有极大的拓展思维空间。比如,孔子《论语》、老子《道德经》、姚秦鸠摩罗什翻译的《金刚经》,都具有极为广阔的宇宙与人生的思维空间。这是以严密逻辑思维的西方论述所不可企及的。“云自无心任去来。”马公一浮先生以儒家入世事业,以佛家淡泊名利,自性心净,壮穆笃行,大有“声闻缘觉···

【陈民镇】给《典籍里的中国·尚书》“找茬”

春节期间,一档叫《典籍里的中国》的节目在央视开播,引发观众热议。节目希望通过全新演绎,展开古今对话,“让书写在古籍里的文字活起来”。第一期的主题,便是“先王之政典”——《尚书》。无独有偶,本学期我在学校开设了一门名为“先秦经典选读”的通识课,最先读的也是《尚书》。我在向同学们力荐《典籍里的中国》的同时,也试图引导大家···

《曲阜历史文化丛书》(第二批)出版发行 孔子研究院三部著作被收录

日前,曲阜市政协召开了《曲阜历史文化丛书》(第二批)发行暨文史馆员座谈会。《曲阜历史文化丛书》(第二批十卷)由中国文史出版社出版发行。其中收录有尼山世界儒学中心副主任、孔子研究院院长杨朝明研究员的专著《元圣周公》,孔子研究院特聘专家、济宁市尼山学者,首尔大学教授郭沂与孔子研究院特聘专家、山东省泰山学者,中国政···

孔子学堂举办“传统文化进校园”专题座谈会

3月26日上午,孔子学堂“传统文化进校园”专题座谈会在泉城国际文化创意产业园举行,来自济南市槐荫区15个中小学校派代表参加,会议围绕如何推进传统文化进校园,进一步办好孔子学堂进行了深入交流和探讨。尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)二级巡视员康承宝出席座谈会并讲话。