【蔡祥元】“先生移我情矣” ——追忆恩师张祥龙先生

他不仅重溯了儒家的思想道统,在这方面接续并推进了现代新儒家的工作,更深刻地推动在现代哲学视野下对儒家哲理的重构;而且在道家、释家、兵家等方面也都给出了富有思想新意的阐释,为后学提供了方向。可以说,他用自己的思想和生命实践重新“激活”了中国哲学的智慧,也在真正意义上实现了中西哲学的会通。

【赵敦华】祥龙之道

祥龙的“道”融合在子孙后代的生命之中,也融合在海德格尔所说的命运共同体的“天命”,也就是孔夫子所说的“天道”之中,正如他的成名作《海德格尔与天道》一书显示的那样。

【Georg Stenger】 纪念张祥龙教授

我们向伟大的思想家和鼓舞人心的哲学家鞠躬,这是一位不可思议的人物,他开启了思的空间、发现了道路。

【倪梁康】“孑然弗伦,洗然无尘” ——处士张祥龙七七四十九日追思

祥龙也许是我一生中找到的唯一合拍的同道,或者至少可以说,在哲学自身本质中的朋友。

【李旭】如岗如川——亲炙恩师张祥龙先生的感念

恩师虽然以哲学教授的身份行于世,但留给我们的远不只是概念思辨、逻辑论证的专家著述,而是让自己穷究、体证的哲理获得了饱满的生命、身体与形象。如果用恩师所重视的“象”来形容的话,大概可以说恩师的为学为人既象一眼清泉、一道川流,又象一道绵亘的山脉,既有智者的灵动活泼,也有仁者的温厚庄严。

-17.jpg!cover_160_120)

隆重纪念王阳明诞辰550周年暨“从朱熹到王阳明”学术研讨会(第五分会场)

7月18日14时,纪念王阳明诞辰550周年大会第五分会场学术会议如期在线上举行。多位专家学者围绕宋代理学的发展脉络,对周敦颐、张载、二程、朱熹等人的学术思想,理学与佛教、道教思想的碰撞和交融,以及其对王阳明思想的影响等诸多问题展开了深入研究和热烈讨论。

隆重纪念王阳明诞辰550周年暨“从朱熹到王阳明”学术研讨会(第四分会场)

7月18日上午,隆重纪念王阳明诞辰550周年暨“从朱熹到王阳明”学术研讨会于线上顺利召开。7月18日下午14时,纪念王阳明诞辰550周年大会第四分会场学术会议如期在线上举行。

-16.jpg!cover_160_120)

隆重纪念王阳明诞辰550周年暨“从朱熹到王阳明”学术研讨会(第三分会场)

隆重纪念王阳明诞辰550周年暨“从朱熹到王阳明”学术研讨会第三分会场的学术讨论,于18日下午、19日上午在线上腾讯会议顺利召开。

隆重纪念王阳明诞辰550周年暨“从朱熹到王阳明”学术研讨会(第二分会场)

隆重纪念王阳明诞辰550周年暨“从朱熹到王阳明”学术研讨会第二分会场学术研讨于18日下午、19日上午在线上腾讯会议顺利举行,本会场共有四个小组参与论文发表、评议、讨论。

隆重纪念王阳明诞辰550周年暨“从朱熹到王阳明”学术研讨会主题发言(二)

7月18日-19日,隆重纪念王阳明诞辰550周年暨“从朱熹到王阳明”学术研讨会以线上会议的形式顺利举行。继7月18日上午八位学者的主题发言后,大会于7月19日下午闭幕式之前,举行了第二阶段的主题发言。这一阶段的主题发言共分为两场,第一场主题发言的主持人是浙江大学董平教授,进行主题发言的有景海峰、龚隽、刘泽亮、唐文明四位专家学者

隆重纪念王阳明诞辰550周年暨“从朱熹到王阳明”学术研讨会圆满闭幕

7月19日下午五点,在第二阶段的大会主题发言环节顺利落幕后,隆重纪念王阳明诞辰550周年暨“从朱熹到王阳明”学术研讨会迎来了闭幕式,这也是本次大会的最后一个环节。闭幕式由贵州省贵阳孔学堂高等研究院研究员、贵阳孔学堂文化传播中心副主任肖立斌教授主持,他主持了闭幕式分会场总结、大会总结与致谢三项议程。

【陈建洪】缘在赤子心——纪念张祥龙老师

回想起来,从北京到鲁汶的求学生涯、从天津到珠海的教学生涯,无一例外。故此,希望穿过遗忘的河岸,找回一些记忆中的烟火,不至于全然忘却。

“返本开新:张祥龙先生与中国哲学”会议纪要

为了纪念张祥龙先生,第22届国际中国哲学大会在6月27日下午特别设立了“返本开新:张祥龙先生与中国哲学”专题小组,张祥龙先生的同事、好友和学生在纪念会议中谈及了张先生的学问、人格风范以及对自己的影响。会议开始前播放了张祥龙先生纪念短片,展示了先生的生平和学思历程。

【刘飞飞】怀念张祥龙老师

张老师是知生的智者,也真正体验了“朝死的存在”。在死的逼近中,他处之泰然,仍说“我很高兴,也很幸福,在追求真理的路上,我们没有错”。所以他是真正知生知死的人。疾病并没有带来绝望,绝望当然也就无从“致死”。所谓生死,皆可成为“缘在”在世之“热思”。只是当这“热思”冷却下来时,老师已经不在。

【韩婷婷 王芳明】《聪训斋语》与家风

我国古代家教家训肇端久远,其中清代张英所著《聪训斋语》影响甚远。张英通过言传身教及所著《聪训斋语》的影响,逐步形成了为人称道的“江左第一家风”并为后世传承。

儒家网全体同仁敬挽张祥龙先生(附交往记录)

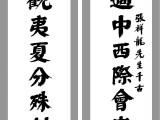

适中西际会,究穷典册,道心堪作千秋继。观夷夏分殊,剖判源流,文德须为百世归。

【杨丁宇】舅祥龙先生挽词三首

忆昔当年会,家藏万卷书。识人真伯乐,作著似相如。 文比唐韩愈,经真汉仲舒。死生今有命,心却不空虚。

【韩星】痛悼张祥龙先生

负笈游学会通中西印参悟古今智惊闻贤哲其萎 杏坛设教论衡孔老易复见天地心痛悼鸿儒遽归

-29.jpg!cover_160_120)

【赵法生】忆张祥龙先生下乡

著名学者张祥龙先生去世,学界一片悲声。记起多年前,曾邀张先生到下乡考察乡村儒学,往事历历在目,先生已然作古。

-1.jpg!cover_160_120)

【柯小刚】齐家如何平天下?张祥龙对特朗普的预见和对黑暗森林法则的破解

今天重读张老师的《孔子的现象学阐释九讲》,很惭愧地发现,这本书虽然是我自己向他约稿并出版于我主编的“经典书写”丛书中,但当我再次翻开此书,却发现几乎就像没读过一样。

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行