【林安梧】孔子为何被海峡两岸共同纪念?

我把儒家思想的“天地君亲师”概括为四重共同体:“天地”是“自然共同体”,“君”是“政治社会共同体”,“亲”是“血缘人伦共同体”,“师”是“文化教养共同体”。任何一个人都离不开四重共同体来生活,儒家重视人与共同体之间的恰当互动关系。

【张曦、唐文明、程乐松、李溪】藏在博物馆里的精神启示

2023年2月25日,围绕厦门大学“闽江学者”特聘教授张曦的新著《观念的形状:文物里的中国哲学》,清华大学哲学系主任唐文明教授、北京大学哲学系主任程乐松教授、北京大学建筑与景观设计学院李溪副教授展开了一场对谈,追问在有形的文物之中,蕴藏着什么样的哲学思想,博物馆究竟能给我们带来什么样的精神启示。

【徐勇】传统文化教育要警惕“非教育化” 师资是瓶颈

对孩子进行国学教育,我认为现在最大的问题其实就是“非教育化”。我经常说“传统文化教育”是一个偏正词组,传统文化是定语,它是用来修饰教育的。也就是说,传统文化教育从本质上来说是一个教育活动,既然是一种教育活动,它就应该遵循教育的原则、规律和逻辑。

【专访】欧洲汉学会前主席巴得胜:“西观”中华文化三十载,我看到什么?

在欧洲汉学界,比利时根特大学是绕不开的名字。早在1900年,根特大学就开设东方学课程,并将梵文作为选修课,1958年后,开始系统研究东方学,汉学研究基础可谓深厚。

【专访】刘正寅:发端于先秦的华夏,何以演进为超越族际的更高认同?

中国人常以华夏民族自居,又常常以“此生无悔入华夏,来世还做中国人”作为信条。究竟何谓“华夏”?华夏民族是怎样形成的,又如何演进和上升为超越族际的更高层次的认同?华夏认同的不断升华,能为构建人类命运共同体带来怎样的启示?中新社“东西问”专栏就此独家专访中国民族史学会副会长刘正寅,从解析华夏认同中探寻历史的价值。

【专访】王中江:中华文明中,为什么是“民心”成为政治正当性的基础?

中华文明是唯一延续至今没有中断过的古文明,这与其根性特征有密不可分的关系。《尚书》云:“民惟邦本,本固邦宁”,《孟子》曰:“善政得民财,善教得民心”。今天的中国则强调,民心是最大的政治。

【专访】姚洋:贤能体制与中国经济增长有何关系?

“任官惟贤材,左右惟其人。”《尚书》记载的上古微言,勾勒出中国贤能政治传统的框架,深深融入中国的制度血脉、社会理念与民族精神。

【专访】谢茂松:自强不息何以成为中华文明的主体精神?

中共二十大报告指出,“中华优秀传统文化源远流长、博大精深,是中华文明的智慧结晶”,特别提到“自强不息”这一精神品格。这四个字被不少中国高校写入校训,也被很多人视为人生座右铭。中国人为何如此看重自强不息精神?它与从未断绝的中华文明有哪些内在联系?如今有哪些新的时代内涵?

【刘强】中华孝道与爱的教育

傅斯年曾经发表过一个观点。他说:“想知道中国家族的情形,只有画个猪圈。”(《万恶之原》)鲁迅也说父子之间没有什么恩:“饮食的结果,养活了自己,对于自己没有恩;性交的结果,生出子女,对于子女当然也算不了恩。”(《我们现在怎样做父亲?》)这些话听起来很深刻,其实流弊很大。因为它仅仅是一个基于生物学意义上的事实判断,而···

【专访】郭齐勇:“为政以德”何以成为中国治世智慧?

中华优秀传统文化蕴涵着丰富的政治智慧。早在春秋时期,孔子便提出“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”。作为孔子政治思想的基本原则和核心理念,“为政以德”深刻影响了历代执政者的治国理政实践。

【专访】吴根友:“天人合一”观念何以塑造了今天的中华文明?

自古以来,人与自然的关系是人类要处理的三大重要关系之一。梁漱溟曾论及关于人的三大关系:人与自然的关系、人际关系,以及人己关系。但现代生态危机暴发之前,人与自然的关系并未引起人们的足够重视。

-57.jpg!cover_160_120)

【朱杰人】朱子与屈子:以《楚辞后语》为例

《楚辞》作为中国文学史上的第一部浪漫主义诗歌总集,寄寓了屈原爱国忧民、追求美政的价值理想与遭谗被逐的人生际遇,引得无数文人墨客、名臣硕儒为之流连彷徨、感时伤怀。南宋理学大师朱熹为什么对《楚辞》情有独钟,晚年花了大量的时间为之作注?朱熹为什么会成为屈原的千古知音?以经典为媒介,朱子与屈子会产生怎样的情感共鸣?

【鲍鹏山】孟子的心性论 ——中国人信仰世界的建构

孟子曰:“尽其心者,知其性也。知其性,则知天矣。存其心,养其性,所以事天也。夭寿不贰,修身以俟之,所以立命也。”

【专访】安乐哲、田辰山:解决全球性挑战,儒学如何提供思路?

近来,国际局势复杂动荡,大国之争加剧政治对抗,和平与发展的时代主题正面临“零和博弈”的严峻挑战。

【刘强】中华孝道与爱的教育——在厦门朱子书院“两岸国学大讲堂”的演讲

儒家的身体观不是个人主义的而是整体主义的,不是生物意义的而是生命意义的,是一种蕴含人文价值和道德生命的身体观。其核心精神不是别的,正是爱。自爱便是爱亲,反过来,爱亲也就是爱己啊。

【杨朝明】如何以国学铺染民族文化底色?

国学是国人的文化基因,中国人应对国史与文化怀有温情和敬意。要推进文化自信自强,就要复兴国学,从历史深处寻找民族精神基因,从民族基因深耕精神家园,温古鉴今,探寻传统元素的转化与新生。作为一个伟大文明的存在,在中国五千多年的发展中,孔子儒学代表了文化的样态与气质,使中华民族和睦和平地共同生活了几千年。今天我们应寻···

【卜松山】跨文化对话如何进行?

围绕“跨文化对话”,我在本文中提出方法论层面的十点思考,涉及如何进行跨文化对话,以及跨文化对话的影响参数、局限性和有利条件。

【专访】朱永新:大学书院制的实践路径与方法

近日,为总结和反思近十年大学书院制的经验与不足,推进古代书院传统与当代大学教育改革发展相融合,在第五届华人国学大典系列活动中,湖南大学岳麓书院、湖南大学(岳麓书院)人文高等研究院、凤凰网特策划组织“守正创新:书院传统与新时代大学教育”高峰论坛。特邀十三届全国政协常委兼副秘书长、民进中央副主席朱永新先生主讲高峰论···

【蒙曼】东边日出西边雨,道是无“情”却有“情” ——中华诗歌怎样塑造了中国人共同的···

1900年,敦煌藏经石室打开。就像藏有绝世武功秘笈的暗室被开启一样,无数珍贵的文献重见天日,其中包括大量的唐代诗歌写本。这里不乏鼎鼎大名的诗人的作品,包括刘希夷、陈子昂、孟浩然、李白、高适、岑参、白居易,等等。

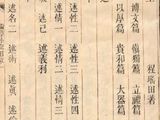

【黄德宽】《说文解字》何以成文字学千古经典

文字的创造和发明是人类社会发展进入文明时代的重要标志。在世界文字发展史上,只有汉字从创造之日起延续使用至今未曾发生根本性的变革。汉字不仅是中华民族最重要的交流工具,也是传承传播中华文明的重要载体。中华文明作为世界上唯一延续至今的古典文明,之所以能完好地传承,汉字发挥了无以替代的巨大作用。不仅汉字历史悠久,对汉···

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行