【李竞恒】春节才是我们的“元旦”,腊祭、爆竹与春联,改岁喜庆、日月绵长

我们现在的农历春节,其实就是“元旦”,这是中国人最重要的节日。

【孙羽津】散曲中的春节

散曲,是继唐诗宋词之后,兴盛于元朝、流行于明清的新诗体。在几百年的发展历程中,散曲反映着社会生活的方方面面,承载着不同阶层的丰富情感,在中国文学百花园中绽放出雅俗共赏的流光溢彩。或许正是由于这一特色,散曲在表现春节这一举国同庆的盛大节日主题时,不仅有关于国家典礼的恢弘铺叙,也有民间礼俗的生动记录,还有对自然景···

【邓田田】宋词中的春节

春节,是一连串美好希望的开始。“方知人喜天亦喜,作么钟鸣鸡未鸣。”人们满怀希望,善祝善祷,期盼来年的幸福生活。吉祥如意是春节词里最重要的主题,不仅包含着人们对生活的美好祝愿,也表达出对未来的满满信心。《南乡子·除夕又作》便是这样一首充满希望的佳作:“和气作春妍。已作寒归塞地天。岁月翩翩人老矣,华颠。胆冷更长自不眠···

【蒙曼】唐诗中的春节

大唐是诗的国度,有事即有诗,更何况是春节这样隆重的节日。不过,如果你在《全唐诗》中搜索“春节”这个关键词,可能并无预期中的收获,因为把农历新年称为春节,是辛亥革命以后的事情。在唐代,春节被称为元旦或者元日,而元日之前的那个夜晚,则称为除夜,也就是我们今天所说的除夕。

【王学斌】《礼记》中的春节

《礼记·杂记下》中记载了孔门师徒间的一个故事:冬日一天,子贡去观看蜡祭,也就是每至年末所举行合祭百神的祭祀活动。观看完毕,孔子询问子贡:“你看到人们的欢乐了吗?”子贡回答:“全国的人高兴得都像疯狂了似的,我不知道有什么可欢乐的。”

【李媛媛】《诗经》中的春节

古人以一季耕种与收获为“年”。《说文解字》对于“年”的解释是:“年,谷孰也。”禾谷成熟之时,意味着农事告终,举行庆典,庆贺丰收,慰藉一年的辛劳,这是新年的缘起。《诗经》产生于西周初年到春秋中叶,虽然那时还没有“春节”这个词语,但已呈现了此后近三千年中国传统春节年俗的雏形,其中诸多场景和习俗成为中华民族共同的文化记忆。···

【宋立林】礼尚往来:中国人的交际礼仪

1943年,美国心理学家马斯洛提出著名的“需求层次理论”,他将人的需求分为五层次,由低到高分别是,生存需求,安全需求,交际需求,尊重需求以及自我实现的需求。这在古今中外的人类具有相通性。我们每个人都需要情感的慰藉,惧怕孤独和孤立。为了满足情感交流,人需要交际,也建构了关系。中国人向来重视“关系”,这种关系包括着血缘、···

【邵凤丽】拜之以礼

春节历史悠长,名称众多,汉时称“正日”,唐宋时称“元日”,明清称“元旦”,民间俗称新年。作为岁首,春节期间,拜年、祭祖、逛庙会、接财神、过人日,习俗活动缤纷多姿。其中,拜年是庆贺新年、礼敬尊长的重要节日礼仪。

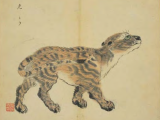

【刘冬颖】《诗经》中的老虎

老虎很早就走进了诗人的歌咏中,中国第一部诗歌总集《诗经》记录了100多种生活在3000年前中华大地上的动物,305篇中有11篇17次提到了老虎,或描述老虎的凶猛,或倾慕如虎猛士的威武,或记录以虎为名的正直能臣,或以虎比喻生存环境的险恶,以“虎”寄情寓意、比兴言志,将远古先民对于老虎的喜爱通过诗人之口,传唱到了今天。

【安乐哲】“友”之开放性

张燕华关于文化审美的阐述,引起我们对儒学角色伦理中“友”观念的攸关重要性进行思考。在儒家关系网之内,朋友之情具有转化的力量,这种转化力量只有在将其作为一种“家”本身的延伸与扩展理解时才能够恰当解释。

【龙文玲】《五帝本纪》的书写与司马迁的古史观

《史记·五帝本纪》构建了黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜传承的古史谱系,这一谱系长期遭到质疑,并被一些学者视为中国神话历史化的例证。然而,随着地下文物不断出土,史前文明不断发现,不仅需重新审视司马迁构建的五帝谱系,而且更需重新理解其为何书写,以及其中蕴藏的古史观念。

【温瑜】先秦“御”之哲理化

当前学界对儒家六艺“礼、乐、射、御、书、数”中“礼”与“乐”的问题研究较多。关于其中的“御”这一问题亦有一定的研究成果,但对“御”哲学层面的研究却相对薄弱,于“御”之哲理化问题更少人考究。“御”作为儒家六艺之一,原义驾驭车马,会意字。从字形看,甲骨文像人跪于悬锏(兵器,像鞭,四棱)前,合起来会驾驭之意义,金文大体类似,小篆···

【姚苏杰】从青铜器铭文的发展看中国早期的生命价值观

商周时期数量巨大、内容丰富的青铜器铭文,体现了中华文明独特的书写文化。相比于其他文献,铭文能基本反映书写的原貌,因而对研究中国早期社会的历史、文化、思想等,有着重要的价值。商周铜器铭文的书写之所以如此繁盛,除了物质条件的进步与社会需求等因素外,思想、情感层面的追求也是一个重要原因。用文字进行书写是人类文明进步···

【舒大刚】《巴蜀全书》:中华文明寻根溯源新尝试

文献是文化的主要载体,收集整理经典古籍是推动思想、学术进步的重要途径。国家社科基金立项资助《巴蜀全书》旨在调查整理中华文化重要发源地——巴蜀地区的历史文献,为增强文化自信、建设文化强国贡献力量。项目启动10年来,相关工作已基本达到预期效果。

【袁博】灶神与司命:中国思想中的天命论

司命不是古代天文学的专有名词(文昌星),而是指“宫中小神”。按照它的字面意思来理解,司命大抵为掌管生命运转或者命运吉凶的神灵。古希腊有三位命运女神,地位比宙斯还要高,一个负责编织命运之线,一个负责命运之线的长短粗细,一个负责在合适的时候剪短命运之线。

【董恩林】论儒学是中华民族与生俱来的意识形态和核心价值观

儒学在中国历史上不仅是古代专制王朝的政治意识形态,同时也是中华民族的社会意识形态、道德伦理价值体系。儒学中作为古代王朝政治意识形态的那部分虽然过时了,但作为民族的社会的意识形态和道德伦理价值观的这部分,是没有阶级性、时代性的,甚至是没有民族性、没有国界的,是全人类共同的价值观,是永恒的、不变的,只要中华民族存···

【高中正】《书序》制作与孔子删《书》说新证

《尚书》有《书序》一篇,约在汉武帝或更早时期,随同古文《尚书》一起出现。《书序》称“序”,其实是理解孔子“删《书》”之说的一把钥匙,然而前人却多有误解。唐代孔颖达认为“序,所以为作者之意”,至今还有受众。如清华大学藏战国竹简《金縢》一篇,因末简背面有“周武王有疾周公所自以代王之志”十四字,与今本《金縢》之《序》相近,···

【贾海生】言不凿空 义无玄理 ——略说《仪礼》郑注

礼典的践行与演习,都远远早于礼书的撰作,甲骨金文的记载可以为证。礼崩乐坏之际,僭上已成风尚,守礼无所依凭。鲁哀公便借恤由之死,令孺悲向孔子学习士丧礼,于是士丧礼才被写成书本。自此之后,好古怀旧而又识礼的君子陆续将列士至于王朝的各种礼典书写下来,以为行礼、习礼的根据,因而在七十子后学之间传抄研习(沈文倬《略论礼···

【王锷】郑玄《礼记注》为何成为研读《礼记》的必修书

西汉戴圣编选《礼记》四十九篇,是一部孔子弟子、门人及其后学论述先秦礼制的文集,是几千年来对中华民族价值观影响极大的儒家之书。《礼记》文字简奥,仪节繁缛,汉桥仁、马融、高诱、卢植、郑玄皆注《礼记》,惟郑玄《礼记注》(下简称“郑注”)传于后世,成为汉唐以来学者研读《礼记》的不祧之祖。

【曹建墩】郑玄《周礼注》与礼学体系的构建

《周礼》一书,在汉代初名《周官》,王莽居摄时改为《周礼》。西汉武帝时,河间献王刘德从民间获得此书,献给朝廷即被雪藏于秘府中。汉成帝时刘向、刘歆父子校理秘书,发现此书并将之著于《别录》《七略》。