【唐文明】“根本智”与“后得智” ——梁漱溟思想中的世界历史观念

梁漱溟确立起一个以文化的演化为核心、以佛法的实现为归宿的世界历史的观念,而他之所以能够认同儒家,首先是因为儒家思想中所体现出来的文化精神在历史演化的过程中正在成为“合乎时宜”的,也就是说,人类精神有着客观的演化历程,而儒家文化意味着人类精神在其客观演化过程中所必然经由的一个阶段。

【尔雅台】论语中级读本:子罕第九

论语乃孔门圣经也。惜时下注本杂乱,血脉难接,迫切需要标准读本。而学以阶圣,当有次第,故这个读本又需要分级。少儿读经以理解语境语意为主,是为初级。及其稍长,则需要以通义理为主的读本,是为中级。未来则需要以通公羊大义,进而以六艺之教而通贯之的读本,是为高级。

【儒家邮报】第328期

儒家邮报

【陈来】执政党政治文化的“再中国化”倾向

“执政党”概念在近年的普遍使用,鲜明体现出领导党从“革命党”到“执政党”的自我意识的转变。这一点应当得到肯定。探求以中国文化为基础来构建共同价值观、巩固国家的凝聚力,建设社会的精神文明。大量、积极地运用中国文化的资源以重建和巩固政治合法性,已经成为21世纪初执政党的特色。放眼未来,这种顺应时代的发展只会增强,不会减弱。

钦明书院首次年集暨切磋班会讲成功举办

己亥腊月初四(西历2019年12月29日),钦明书院首次年集暨切磋班会讲于四川大学华西校区华西苑宾馆成功举办。

.jpg!cover_160_120)

【丁为祥】从“六有”到“东铭”:张载哲学的另一层面

张载哲学却并不仅仅是“四为”与《西铭》,而支撑其“四为”与《西铭》的“六有”与《东铭》,不仅构成了张载思想得以形成的具体修养,而且也促使其从现实人生出发以走向为儒学“造道”的“四为”与表现儒家民胞物与情怀的《西铭》。

【丁为祥】牟宗三“存在之理”的反省与认知意义

牟宗三的“存在之理”一说虽然是因为分析朱子的格物所穷之理而得以表达,但其用心及其涵义却并不仅仅是针对朱子的,而是对整个中国文化及其认知现象的一种深入反省,不过是以朱子的格物所穷之理作为其典型表现而已。

【集论】中国历史语境中的“贤能政治”(白彤东 汪晖 沙培德 贝淡宁)

2019年3月16-17日,哈佛大学全球研究院(Harvard Global Institute)在上海主办了“比较历史学视野中的‘贤能政治’”研讨会,本文摘选了此次会议中关涉中国历史语境的讨论,分别是先秦时期韩非子对于儒家尚贤传统的批判、由汉到宋以来天理观的转变与政治理想的相应变化,以及革命年代里孙中山与毛泽东对于领导的不同构想,展现了从先秦到···

【吴钩】你知道宋朝时候的民宿、市集、快餐外卖是怎么样的吗?

近日,籍着《清明上河图3.0》数字艺术广州展的场外宣传活动“宋潮文化月”的邀请,吴钩本人在广州开展了一场宋朝分享之旅讲座,深入解读清明上河图里面的宋朝历史文化。

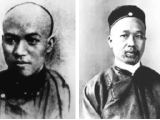

【冯庆】近代情性论变革的动机与悖论——以康有为和谭嗣同的“内在理路”为线索

传统情性论的近代变革是中国近代思想史中的核心问题之一。以康有为、谭嗣同为代表的维新派凭借中西各家关于物质自然变化的学说话语,重新构建了一种以自然感性为依托的平等主义的情性论。究其“内在理路”而言,这种新情性论又格外强调“仁智”“心力”的修习进化,其动机是拓展面向多数人的启蒙教育的幅员,敦促人们不断朝向更高层次的和平···

-5.jpg!cover_160_120)

【张兴】“苟日新”的三重历史诠释

关于《礼记·大学》篇“苟日新,日日新,又日新”一句的注解,是历代学者关注的焦点问题。学术史上对之有三种诠释,即《大学》文本引汤之《盘铭》的本义、郑玄和孔颖达的经学诠释以及朱熹的理学诠释,它们分别从不同的视角诠释了“苟日新”的意义。

中国传媒大学通识教育中心、阳明书院、修辞学堂揭牌仪式暨学术论坛在京举行

12月25日,中国传媒大学通识教育中心、阳明书院、修辞学堂揭牌仪式在北京举行。全国人大常委会原副委员长许嘉璐先生发来贺信。来自各高校的学者及文化艺术界知名人士共计30余位嘉宾出席仪式。揭牌仪式由中国传媒大学校长廖祥忠主持。

【李舫】南岳一声雷——王夫之与船山精神

刚过去的2019年是伟大的思想家、哲学家王夫之诞辰400周年。王夫之,世称“船山先生”,是中国朴素唯物主义思想的集大成者,与黄宗羲、顾炎武并称为明末清初的三大思想家。王夫之是中国精神的剪影,也是中国文化的名片。

“我到孔府过大年”活动启动 唤醒传统节日仪式感

孔子故里曲阜于2020年1月1日正式启动“我到孔府过大年”活动。活动通过让游客体验孔府年俗活动,了解孔府独特的年俗、风俗,学习圣人故里“过大年”的传统仪式,唤醒市民对传统节日的“仪式感”,为优秀传统文化的创造性转化、创新性发展搭建新平台。

【周飞舟】慈孝一体:论差序格局的“核心层”

本文通过对丧服制度内“父子”关系的分析,指出了中国社会差序格局核心层的一个重要特征,即“慈孝一体”的特征。

【张墨书】王阳明的至圣之道

成就圣人的理想人格,是儒家自孔子以来最为坚定的信仰。虽然孟子认为“人皆可以为尧舜”(《孟子·告子下》),荀子也说过“涂之人可以为禹”(《荀子·性恶》),都肯定了圣人可学而至

-1.jpg!cover_160_120)

【曾光光】大学国学学科设置之可行——以近代学人对国学分类的探索为借鉴

将国学纳入现代学科目录体系虽有方枘圆凿之感,但在现代学科体系主导我国高校教育科研的现实背景下要弘扬、发展国学,就必须为国学找到纳入现代学科目录体系的具体方式与路径。借鉴近代中国学人划分国学的思路尝试将国学划分为经学、国史学、诸子学、文章学、小学、国学理论与国学史六类,并将此六类列为国学一级学科下的二级学科。

曹元弼 著 吴小锋 整理《周易集解补释》出版暨前言

传统《易学》主要分象数易和义理易两派,汉魏以象数为主,自王弼出,义理易大兴,而象数易式微,其说赖唐李鼎祚《周易集解》而得以保存。

山东大学儒学高等研究院主办“论道稷下:儒家工夫论”工作坊

12月21-22日,“论道稷下:儒家工夫论”工作坊在山东大学中心校区知新楼A座1916会议室举行。

江西书院在中国书院史上的地位

书院是古代文明的象征之一,是传播中国文化、兴办教育、培养人才、交流学术的一种社会进步的组织形式。几千年的教育制度,组织形式,办学方向,大体上可分为两种:“私学与官学”。书院则是代表中国封建社会时期的一种以私人创建为主,官方资助为辅的“私学”基本形式。