【黄玉顺】论自由与正义——孔子自由观及其正义论基础

孔子具有自己的自由观念。这种观念不是境界论的自由观,而是人性论的自由观。“个人的意志行为不受他人干预”是这种自由观的主体性维度,即个体主体具有天然的自由意志;“正义的社会规范”(礼)是这种自由观的规范性维度,即它是以孔子的正义论为基础的。

【鲍鹏山】孟子的心性论 ——中国人信仰世界的建构

孟子曰:“尽其心者,知其性也。知其性,则知天矣。存其心,养其性,所以事天也。夭寿不贰,修身以俟之,所以立命也。”

【李景林】道与学——孟子圣道传承论及其现代意义

儒家“传道”之义,肇端自孔子,孟子据此提出了自己的圣道传承论。此圣道传承,包括“道”“学”两面的统一。在传道的谱系中,“闻而知之”的圣人,以内在性的倾听独知天道,凸显了“道”的超越性意义;“见而知之”的贤人,将圣人得自于天的创作落实为制度典常,凸显了“道”的实践品格。此“道”既有理性人文义的开显,亦保有个体证会独知的超越性意···

【杨国荣】中国哲学中的心、性、情

从内在的结构看,心、情、性融合于心,所谓“心统性情”,便侧重于三者的内在关联;就心、情、性本身的起源与衍化而言,其变迁又关乎性命之学。“天命之谓性”以天之所命的形上形式规定了意识的内在可能,那么,兼含必然与偶然的“命”,则构成了成性或成心(意识和精神形态的发展)工夫展开的多样条件。以“命”为根据和条件的工夫过程,最终···

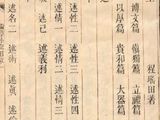

【孙海燕】明明直照吾家路——思想史上的《近思录》系列之五

从人性发展看,孔子的“成圣”之道,展现为一个由生理、情感、理性,再到觉性的自然流程,道德理性(非觉性)又是此流程中的关键之关键。这里所谓的“道德理性”,主要指理性层面的伦理需求,是依靠“仁义”的力量“修己以安人”。该理性的特色,在于其有着浓重的情感因素,它统摄了情与理、利与义、仁与礼、仁与智等人性侧面,构成了一复杂的···

【何青翰】工夫与教化——论朱子“学之大小”思想结构的形成与特点

与“学之大小”的思想结构相应,朱子在工夫上先后将“大学”“小学”分判为“格物”与“主敬”;与此同时,朱子编撰《小学》,注释、序定《大学》,重塑了以“小学”“大学”为基础的教化体系:以“礼乐射御书数”入“小学”,以“大人之学”阐释“大学”,强调了人皆可以“学为圣人”的平等性,又构建了高下有分的德性秩序。

【刘强】论杜甫的经学与诗学

杜诗之所以难读,盖因其诗中有“学”,诗中有“道”,诗中有“神”;这三点,恰好对应着杜甫作为学者、儒者、诗人这三种文化身份认同。学者杜甫虽不以经学立身,却有着深厚的经学修养;儒者杜甫的圣贤志向和醇儒抱负,成就了杜诗的思想深度和诗学高度;诗人杜甫则“经学与诗学并重”,通过“以《诗》入诗”“经史并用”“以道运诗”的诗学创造,开出···

【李佳】儒户、生员与元明社会管理模式变迁——以基层儒士优免为中心

元明易代后,元代实行的儒户制度与生员制度皆得以延续,但前者已经失去了圈定优免对象的功能,后者在明初扩大发展,成为基层儒士获得优免权的主要渠道。之所以出现这种转变,是因为蒙元时期将儒学视为一种宗教文化,明代则将儒学提升为官方独尊的政治文化,并建立与之相适应的社会流动模式。

【刘强】《世说新语》“名教乐地”说新解——兼论西晋玄学家乐广的玄学立场及思想史意义

乐广此说在中国思想史上意义重大:一方面,它是对魏晋玄学“名教与自然之辨”的现实回应,从中可见乐广在“贵无”与“崇有”的二极论争中,秉持的是一种不偏不倚、折中调和的中道立场,体现了他对儒家“名教”中“内圣”境界的体认和捍卫;另一方面,此说还直接启发了宋儒对“孔颜乐处”的探寻,丰富并提升了宋明理学中“名教之乐”的思辨品格和形上···

【黄玉顺】中国美学意识的觉醒 ——《诗经》美学思想研究

《诗经》出现大量的“美”字,并且不再与“善”相关联,而是由更高的价值词“好”来统摄。这意味着中国美学意识从道德意识中独立出来,标志着中国美学意识的觉醒,这是中国美学思想的真正开端。《诗经》所有“美”字都形容人,包括女性之美和男性之美,表明中国美学思想一开始就不是艺术美学,而是“人的美学”。

【孟鑫】简述“文”在汉语世界的多元意涵及其对中国阐释学理论建构的价值

现代语境中的“文”,往往指向文字、词句、文章、文本等固定领域,而在历代汉语文献的考察中,‘文’则体现出剥离语言文字、文章、文本的固定领域,而向着中国社会基础层面延伸的显化状态,并最终形成对个人和社会具有导向意义的“文教”传统。

【乔飞】作为儒家法律思想基础的“天”

“物质自然之天”“神灵主宰之天”“义理规则之天”可以整合为“位格之天”,荀子、朱子以及王阳明对“天”的理解皆莫出其右。“位格之天”显明了“天”的生命属性、伦理属性以及至高、永恒等属性,其不仅创生了万物与人类,还对万物和人类拥有主权;权力的来源、法律的创制、司法的过程等儒家法律思想核心问题,无不与“天”有关。

【吕文明】雅道相传:兰陵萧氏家族在南朝齐梁间的儒学传承

兰陵萧氏的发迹得益于刘宋皇室的裙带关系和军功,“皇舅房”据此而快速崛起,但没有形成良好的家学。“萧齐房”和“萧梁房”继续发展,建立宋、齐两朝,为了迅速提升家族文化地位,而全力投入到儒学振兴活动中。“萧齐房”的萧道成、萧赜、萧长懋三代皇帝和诸王都笃好儒学,家族基本完成从尚武到崇文的转型。

【梁涛】“绝地天通”的层累建构与历史素地——兼评学界的三种诠释进路

“绝地天通”发生于原始社会末期的父权家族阶段,这是理解“绝地天通”的核心和关键,“民神杂糅”并不是指人人都为巫,家家都为巫,而是指每个家族乃至宗族都有自己的神,都可以与神沟通。“绝地天通”也不是指完全断绝人与天的沟通,而是垄断祭天的权力,将其掌握在少数人手里。这里的天已不是家族的祖先神,而是超越其上的至上神,谁垄断通···

【谢晶】缘何“列举”?——清代例文编纂模式及其启示

“列举”而非高度抽象、概括、普遍的法典编纂模式,是传统法典着意保持“谦抑性”的体现,其不仅不会导致法典繁杂,反而在事实上做到了“简易”并有效地应对社会“变易”。为了实现“简易”、应对“变易”,《大清律例》编纂模式还需要“不易”做保障,其包括律之传承数千年而“不易”、例万变不离律之范畴“不易”以及律例之外的德、礼“不易”。

【唐文明】三才之道与中国文明的平衡艺术

在将沃格林关于意识的平衡的主题扩展为教化的平衡之后,通过对《中庸》中论述圣人之道的一段话的深入分析,我们能够得出结论说,中国文明中强烈的宇宙论关切,并非像沃格林在韦伯的影响下所认为的那样,是精神突破不彻底、不完全的表现,而是出于教化的平衡这一重要考量有意保持的。

【任锋】《先秦政治思想史》的“百年孤独”

作为百年中国政治思想史书写的开端,这本著作难免是孤独的。鉴于对现代性精神中罪恶灾难的警醒,它没有将权利观念、斗争哲学和国家主义奉为圭臬法则,而是在文明根源上试图为诸神之争泊定天人性命的仁义原点,真可谓“何妨举世嫌迂阔”!

【专访】安乐哲、田辰山:解决全球性挑战,儒学如何提供思路?

近来,国际局势复杂动荡,大国之争加剧政治对抗,和平与发展的时代主题正面临“零和博弈”的严峻挑战。

【东方朔】“性恶”与为善的动机——荀子“凡人之欲为善者,为性恶也”析义

通过对中外学者关于荀子“凡人之欲为善者,为性恶也”的理解以及对“苟无之中者,必求于外”“苟有之中者,必不及于外”的分析,可以看到他们的观点虽良莠不齐,各不相同,但这些观点都从不同的角度深化了我们对荀子有关道德动机思想的理解,值得我们正视和思考。

【吴飞】仁者之学——略论陈来先生的哲学体系

陈先生从1980年代以来,一直关注现代性语境下的道德问题,他两部著作中呈现出的成熟哲学体系牢牢坚持对此一基本问题的理解和回答,形成其仁学哲学思想。陈先生坚持,仁之本义为利他主义,具有浓厚的道德色彩。陈先生哲学是熊十力的体用不二和李泽厚的万物一体思想的综合与提升,既关心天地总体作为仁体的整体性,也特别关心利他主义的···

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行