-29.jpg!cover_160_120)

【李存山】经史传统与中国的哲学和学术分科

经史传统包括了中国文化的经学传统和史学传统,有时候这也可以成为对中国传统学术的概称。我认为“重新认识传统”,一个重要的问题是正确认识和处理中国文化的“变”与“常”的关系。“变”是指中国文化发展的时代性、阶段性,“常”是指中国文化发展的继承性、连续性。

【韩星】历代朝廷处理政教关系以及外来宗教中国化的模式·特征·经验

在三教关系的演变过程中,以儒家人文理性为底色,使道佛二教也打上了人文烙印,形成了中国文化人文精神的主体色调。历代帝王处理三教关系,大都懂得先确立儒家的主体地位,在此基础上也运用多样化的调节手段,促进三教会通融合而不是排斥冲突,实现了从三教融合到三教合一,体现了中国文化兼容并包、兼收并蓄、融会贯通、多元一体的基···

【周海春 荣光汉】论孟子之“义”

孟子的“义”由性所发,以“羞恶之心”为“端”,隐含于其中并关联性之本然,超越了对象性关系的内外之分而具有普遍性。作为“人路”的“义”,也是性善之动能的展开,既表现为对善的思、求,也表现为对恶的自然抵制。义路既落实到按照心性要求的人伦关系,同时也承认身体性的角色人伦关系,孟子以此勾画了“义”的人伦秩序。义通过生出的浩然之气···

-4.jpg!cover_160_120)

【韩星】董仲舒以经学为基础构建儒学思想体系

董仲舒精通五经,尤致力于《春秋》公羊学,并以此为基础构建汉代仁义礼智信“五常”核心价值观,重建王道政治,批判现实、规范和匡正时君世主。同时他也受《诗经》《尚书》《左传》《周易》的影响。在儒家内部整合孟荀,在儒家以外以儒为主,整合道、法、阴阳、墨家等,构建了博大精深的新儒学思想体系,使得他成为一代大儒,实现了儒家···

-14.jpg!cover_160_120)

【蔡祥元】宋儒读经法中的感通诠释初探——以伽达默尔的哲学诠释学为视野

反观宋儒读经法,我们发现,其中蕴含着一种感通诠释的诠释学思想。感通诠释以转化个体生命为旨趣,将文本解读与本体感悟合而为一。它不仅囊括了伽达默尔视域融合的诠释学理念,还充分发挥时间的创造性价值,并且提出了可操作的步骤来实现与经典之间的视域融合,能有效克服伽达默尔诠释学陷于本体思辨的思想困境。

-50.jpg!cover_160_120)

【陈强】《新唯识论》述记

十九世纪西学的东渐激起中国文明内部与之性相略类的一些学术流派在沉晦多年之后的复兴――民国时期的唯识学运动即为其中最具典型意义的一个事例。唯识学源于雅利安人聚居之西北印,以讲求因明、注重论典著称,和欧洲哲学有许多相似之处。

【李存山】汉初的尊儒——从陆贾到董仲舒

秦汉间在政治制度上有沿袭,但在国家的意识形态上有一个重大的文化转型,即由秦朝的“以法为教,以吏为师”转变为汉朝的“行仁义,法先圣”,乃至汉武帝“卓然罢黜百家,表章六经”。

-48.jpg!cover_160_120)

【丁为祥】宋明理学的三种知行观——对理学思想谱系的一种逆向把握

宋明知行观的探讨主要表现为程朱的知先行后、王阳明的知行合一以及王夫之的行先知后三种结论;而这三种不同的知行模式,既代表着理学发展的三个阶段,同时也体现着理学发展的三个理论制高点,是理学沿着三个不同方向发展所得出的结论。至于其相互的批评、转进与分歧、演变,不仅代表着理学探讨之深入,同时也体现着其边界与底限意识。···

-47.jpg!cover_160_120)

【许家星】“介于朱、王二本之间”——魏庄渠《大学指归》对明代理学的批判、融通与重构

明代理学家魏庄渠《大学指归》对《大学》的阐发,突出了至善无对、知止见性、格物知本思想,彰显了复性定性、静养天根、先立乎大、自作主宰工夫。试图以此解决朱、王二家支离、空寂之弊,融通朱、王二家之说,开拓明代理学“第三条路线”,彰显了明代理学演变的复杂性,体现了《大学》诠释的多元性,启发今人不可拘泥于“非朱即王”的观点···

【赵克生】清代家礼书与家礼新变化

本文在对清代家礼书总体估量的基础上,梳理了清代繁多家礼书的三类主要构成,即前朝刊本、清朝官修家礼和清人私修家礼书。由此发现清代家礼一方面继承宋、明以来的家礼传统,面对相似的社会环境,担当相似的社会功能,秉承相似的编纂原则;另一方面,清代家礼因其统治民族的满洲族性和清代平民宗族发展等社会新情势,在具体仪节和家礼···

【岳贤雷】《西铭》孝论:逆向时间性与自然血脉上的人文精神

基于逆向时间性,孝既确定了称为德性的根本点,厘清了其与血缘的关系,也获得了成为德性的现实可能性,即在时间、历史、家族史之中,才能将自身真正实现。孝通过对慈的逆向反馈,将自然转化为人文,而又不脱离自然的根基,这是孝之为孝的概括表述。

-11.jpg!cover_160_120)

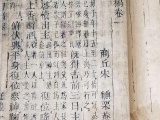

【杨新勋】元十行本《十三经注疏》明修丛考——以《论语注疏解经》为中心

元十行本在明代至少经历了正德六年补版、正德十二年补版、正德十六年补版、嘉靖三年补版和嘉靖重校修补五次修版,其中最大规模的一次是嘉靖重校修补

【黄玉顺】前主体性诠释:主体性诠释的解构 ——评“东亚儒学”的经典诠释模式

“东亚儒学”的经典诠释,尽管接受了海德格尔和伽达默尔的诠释学,但仍然没有超越传统的主体性诠释模式。在这种模式下,不论是原创者与其经典,还是诠释者与其诠释,都是“主–客”关系。这种主体性诠释模式必然面临“认识论困境”,导致存在本源的遮蔽,因为它不能回答“存在者何以可能”、“主体性何以可能”的问题,即不能真正理解和解释原创···

【阎云】北宋经学建构“治体”理论的逻辑进程

宋儒为复兴三代王道之治、重建本朝政治宪纲,在经学中以“先王之道”的内涵为切入点,展开对“治体”问题的探究。宋初诸儒逐渐意识到,要建构此“治平之理”的“治体”,需要先奠立“性命之理”的“道体”。北宋经学由探究“治体”转向奠立“道体”,再由“道体”发用出“治体”的进程,有着由“外王”转向“内圣”,再又转出新“外王”之曲折。

-16.jpg!cover_160_120)

【毛朝晖】救国何以必须读经?——唐文治「读经救国」论的理据

在晚清以来蔑经废经的大潮流中,少数学者对经学的价值提出了各种辩护。其中,唐文治的「读经救国」论便是当时颇具代表性的一种。然而,唐文治有关读经问题的论述长期湮没无闻。本文旨在阐发唐文治的读经主张,并就其「读经救国」论的理据进行检讨。

-24.jpg!cover_160_120)

【田丰】唐以前圣人观念史研究

孔孟荀三人皆主张既避免泥古不化,又反对一味求应世之变而非圣无法,逐步建立起了为后世所承认的完整圣人形象谱系。这种对“王官学”与“百家言”的绾合,在西汉则发展成为以孔子《春秋》为新王创制立法的公羊学。古文经学以经为史,孔子被视为“王官学”的传承守护者,史家谱系的意义压过圣人谱系,万代一时,皆取法周文礼制即可。

-42.jpg!cover_160_120)

【毛朝晖】朱子的《大学》诠释及其“四书”体系的建构

朱子的《大学》诠释在其经学体系中至关重要,其过程也屡经嬗变。本文以朱子的《大学》诠释为切入点,爬梳参稽《大学章句》、《大学或问》、《朱子语类》等文献,力图完成两件工作:第一,考证朱子学习、研究、诠释《大学》,尤其是其修订《大学》注解的经过。第二,阐明朱子对于《大学》一书认识的转变,以及基于此认识的转变而开展的···

.jpg!cover_160_120)

【吴飞】《中庸大义》与唐蔚芝汉宋兼采之学

晚清到民国时期的文化名人唐蔚芝先生师从经学家黄元同先生,而又以理学名家,他究竟如何处理黄先生那里的汉学传统与宋学传统之间的关系?本文主要对比唐著《中庸大义》与朱子《中庸章句》、黄元同《子思子辑解》之间的异同,指出,他对朱、黄二家之说均有采择,也均有批评。注重教育、人伦,适应新时代的要求,是唐先生思想最重要的特···

【谢遐龄】从《仪礼经传通解·祭礼》看朱子学的宗教维度

礼制的宗教意义一向被忽视。朱熹对经学的贡献、朱子学的宗教内涵,同样被忽视。这种情况起因于学术界未正视古代中国的宗教性质。宗、教二字拼合为宗教,对应西文religion,人们反而不认识古代中国的宗教了。敬天法祖是中国人的信仰,也是中国人的宗教。古代中国的宗教表现为礼制,是敬天法祖的制度实现。换句话说,礼经展现的,既是社···

【林桂榛】1960年代山东曲阜《讨孔战报》28辑总目录

本总目录附有编自《讨孔战报》的《彻底砸烂孔家店!》第一集全书目录,本总目录据原件录入整理,原件见附图。本总目录于每辑上的图片不计不录,于每辑上的毛泽东、林彪语录及其他宣传标语不计不录,于原无署名的文章在作者项上予以空缺如故,并于原件个别排印错字误字在编录时予以更正,且加[ ]文字为整理者所加。

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行