《德本体─德道论》出版发行

日前,由大连重明书院(筹)院长任国杰著《德本体─德道论》已正式由人民出版社出版发行。

【许石林】观察每一个长寿之人,都不能不让人慷慨叹息

小时候,每当西街大姥姑来,就急忙等她进门坐下,便抢似的从她手里拿过她的拐杖玩儿。拐杖黑色细细的,手把处分三岔,两平分,一树立,像鹿角,刚好卡住虎口,手握着很舒服,应该是根树做成的,并不名贵。大姥姑的脾气特别好,至今想起她,清晰记得,总是黑色衣服,很干净,面色白净,见人总是和善地笑着。

陈越光当选中国文化书院新一届院长

2022年6月17日中国文化书院官微发布,昨日,继文旅部审核通过中国文化书院换届工作、产生新一届理事会后,民政部也审核通过。

【朱丽师 蔡智力】“弑”在古代政治伦理文化中的语义变迁

中国古代政治伦理文化强调名分,君臣上下用语等级分明。但后世为人君所专用的一系列称呼并非自古已然,而是随着时代变迁而不断演变。如《日知录》说:“汉初,人对人多称臣,乃战国之余习。”“人臣有称人君者”,亦可被称“万岁”。“弑”字同样如此,细察其语义变迁,亦非自始即指臣杀君,而是自有其演变历程。正如陈寅恪指出的:“凡解释一···

【陈良中】域外《尚书》学传播与流变

作为中华民族的元典之一,《尚书》不仅在建构中华民族精神层面有重要价值,其在东亚文化圈的重要作用亦不容忽视。近代以来,中西文化交流碰撞,《尚书》流入西方世界,成为西方了解中国文化的重要管道。

【刘立志】《诗经》先秦多次辑集说

《诗经》的结集,汉代司马迁在《史记·孔子世家》中最早提出孔子删诗之说,后世引发长期的争论,从违双方论争纷纭,聚讼不断。学者时或蹊径独辟,倡言新说,清儒方玉润提出两次成书说,认为第一次编集出于周朝乐官,第二次编集出于鲁国乐师。近时学者继踵而上,刘毓庆、徐正英、马银琴、曹胜高诸先生相继提出过一些富有启发性的见解。

【刘剑】论“以直报怨”非“对等复仇” ——兼与张明辉老师商榷

经典往往因为年代久远,脱离了当时的语境和环境,而在后世的理解中呈现出多义性。汉人董仲舒倡“诗无达诂”,莎士比亚说“一千个观众眼中有一千个哈姆雷特”,都是对文学经典多义性的一种表达。《论语》是孔子及其弟子的言行记录,虽然语言平实简洁,但由于时代殊隔,在某些章节的理解上颇有争议。

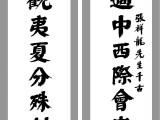

儒家网全体同仁敬挽张祥龙先生(附交往记录)

适中西际会,究穷典册,道心堪作千秋继。观夷夏分殊,剖判源流,文德须为百世归。

【保罗·克劳斯】我们注定要拥有理性主义的、无爱的未来吗?

波尔在《坚守人性:人工智能时代的犹太神学》中假设,未来主义者的技术超人类主义前景在某种程度上将成为我们的现实。

【布莱恩·特雷纳】冒火燃烧的飞机上的人文学科

本文论述了即便在熊熊燃烧的世界上,也要从事艺术、文学、诗歌和哲学的重要性。

【蒋韬】超越尘埃与污秽

庄子认为儒家就像井底之蛙,根本看不到大海的浩瀚无垠。

【景海峰】经典的膨胀与歧出——儒家经解史上的拟经、扩经及纬书

除了经典系统本身的改变之外,在对这些经典进行整理、解释和演绎的过程之中,又衍生出了许多超离于一般解释规则的形式,试图在正解之外别选他途,或拟作,或增扩,或神话其事,使原有的经典观念遭到了强烈的冲击。

【杨丁宇】舅祥龙先生挽词三首

忆昔当年会,家藏万卷书。识人真伯乐,作著似相如。 文比唐韩愈,经真汉仲舒。死生今有命,心却不空虚。

【韩星】痛悼张祥龙先生

负笈游学会通中西印参悟古今智惊闻贤哲其萎 杏坛设教论衡孔老易复见天地心痛悼鸿儒遽归

【飞一酱】超越苦涩,我让自己真正独立

本文作者今年24岁,现正就读于北京中医药大学。与许多同龄人相比,她的成长经历当中,曾多了几分不易与苦涩。几年前,她开始学习儒家,这让她的生活与生命有了深刻的改变。几年来,也让她更加笃信,儒门工夫,足以让人超越苦难、真正自立。

【专访】哈萨克斯坦学者哈菲佐娃:何种儒家智慧吸引了我?

我还注意到,孔子的哲学思想中关于理想化宗法氏族的传统,与哈萨克斯坦的传统文化相契合。我个人也从孔子的哲学思想中受益良多。在儒家学说的海外传播中,儒学对中亚与中国在外交及文化交流方面有重大意义。

【高小强】“以义为利”抑或“以利为利” ——壬寅年《孟子》研读札记(之一)

壬寅年是钦明书院实体教学开展以来的第四个年头,继前三年院生分别研读了《大学》、《论语》,《诗经》、《尚书》,以及周子与二程之后,今又接着研读《孟子》、《中庸》。本期即壬寅年二月至五月研读《孟子》,除了书院院生,还有在校的辅仁读书会的同学一道参与研读。我在这个过程中,同时做了些研读札记,有心整理出来,以供大家参···

阶苔春百載,碑字动幽襟——“重走朱子路”诗歌特刊

阶苔春百載,碑字动幽襟

至圣礼乐书院为海曙凯丰酒店打造节气礼:小满

小满时节,万物将熟未熟,孕育着丰收的希望。《尚书》有云:“满招损,谦受益”古人对小满节气的命名,无不蕴含着做人做事的道理。满而不盈,满而不溢,时节如此,人生也应如此。

【李竞恒】古代精英与礼教担当

很多人认为古代精英是骄奢淫逸的,礼教是用来压迫社会底层的。“礼不下庶人,刑不上大夫。”意味着礼教并不向庶民开放,庶民其实过得更随意,不受礼教的束缚。至于“刑不上大夫”,并不是说精英犯罪不受惩罚。精英“大夫”犯罪,需要保住这些人最起码的体面,犯了死罪的是让他们“盘水加剑”,回家引剑自杀。这么做,恰恰是因为精英肩负着沉重···