【詹姆斯·汉金斯】一致性时代的政治思想——哲学的慰籍

当今时代是思想一致性的时代。或许在一定程度上,所有时代都如此,因为人是群居动物,但在我们时代有一些不寻常的压力让我们必须与某种意识形态保持一致,阻止我们拥有自己的哲学。

【朱汉民】王船山的人格特质

探讨湖湘士人精神气质的形成,必须重视湖南地区的乡贤典范对湖湘士人精神气质形成的影响。在湖湘文化史上,王船山作为生于斯、长于斯、终老于斯的湖湘学人,他的精神气质更加具有湖湘地域文化的根基,特别能够激发湖湘人士的桑梓之情,故而王船山对湖湘士人的人格精神建构产生了很大的影响。

【蔡迪琴】奔永而来的致堂先生 ——胡寅永州打卡记

胡寅(公元1098—1156年),字明仲,学者称致堂先生。于宋哲宗元符元年(公元1098年)出生于建州崇安县,他刚出生就面临了生死抉择,只不过选择权不在他。“寅,安国弟之子也。寅将生,弟妇以多男不欲举。安国妻梦大鱼跃盆水中,急取而子之。”这是《宋史·胡安国传》当中的记载,他本是胡安国弟弟胡淳之子,最终被胡安国受母命收为养子,···

【林桂榛】荀子与先儒之共识及其独特创见

荀子的独特创见创识主要在经验主义思想体系下的天体运行天道观、材性知能人性观、积伪化性修身观、制度约束治世观四大方面。弘扬荀子或荀学,应把握荀子经验主义学说的精髓及体系,在世界眼光下、东方思想史里认识唐以来贬荀扬孟意识常态下清代惠栋、戴震到日本古学派荻生徂徕、太宰春台及到近代梁启超、胡适等的经验主义、启蒙主义思···

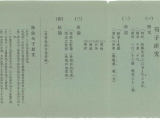

《莲池书院文献丛刊》第一辑《吴汝纶全集》出版

吴汝纶(1840—1903),字挚甫,一字至父,安徽桐城人。“桐城派”后期重要代表,著名学者、教育家。曾任保定莲池书院山长。一生躬读不辍,著述闳富,点勘群书数百种。本次影印《吴汝纶全集》主要以《群书点勘》为主,《桐城吴先生全书》为辅,收录吴氏著作七十余种,为学界全面系统地研究其学术全貌提供文献来源。

中国书院为何圣火不灭?“邓书院”等讲述书院文化之变

书院是中国教育史上极具特色的一种制度,对文化发展关系甚巨,并且影响到东亚、东南亚的不少国家。凡关注中国传统文化的人,都高度关注书院在文化传承中所起的重要作用。日前,湖南大学岳麓书院二级教授、中国书院研究中心主任邓洪波主编的“中国书院文化建设丛书”,由海天出版社出版,全国发行。

【余东海】让中国重新伟大

中道文化之所以最伟大,是因为中道文化能造就最伟大的人物、最伟大的政治、最伟大的文明和最伟大的民族。圣贤就是最伟大的人物,王道就是最伟大的政治,中华文明就是最伟大的文明,中华民族就是最伟大的民族。

【林桂榛】孟荀善恶太极歌(60行600言)

孟荀太极图,善恶一丹炉。价值概念转,宏大两轱辘。仁义自何起,解说赛醍醐。本有与作见,孟荀别两途。性有礼义否,有无自分殊。

-16.jpg!cover_160_120)

“礼者,理也” ——慢庐经典读书会《论语·八佾》篇通讲

2021年8月7下午,第三期“洙泗书院·慢庐经典读书会”——《论语·八佾》通讲如期进行。为配合疫情防控,本次读书会采取线上模式。读书会由泰山学者青年专家、曲阜师范大学优秀传统文化中心副主任、洙泗书院院长助理宋立林教授担任主讲,尼山世界儒学中心副主任、孔子研究院院长、博士生导师杨朝明先生应邀出席,泰山学者青年专家、孔子研究···

何俊 著《从经学到理学》出版

本书分序曲、正篇和尾声。序曲主要聚焦于中国传统知识谱系中的知识观念分析以及马一浮的“六艺论”;正篇以列于马一浮“群经通类”中的经学著作,即啖助新《春秋》学、胡瑗《洪范口义》、程颐《周易程氏传》与王宗传《童溪易传》、敖继公《仪礼集说》、李光地《诗所》、黄道周《孝经集传》、朱熹《论孟精义》为核心,讨论理学如何从经学中···

【李存山】《先秦哲学与儒家文化》《汉代与宋明儒学新论》自序

我自1984年从北大哲学系读研究生毕业以后,被分配到中国社会科学院《中国社会科学》杂志社工作。当时杂志社主张“编研结合”,即编辑人员在做好编辑工作的同时也要从事相关的专业研究。这很符合我到杂志社工作时的初衷,我曾说:我是以编辑工作为“公职”,不敢懈怠;以中国哲学研究为“天职”,绝不放弃。以前在读《黑格尔传》时,记得他曾···

【梁涛】清华简《保训》的“中”为中道说

《保训》引人注目,在于其“中”字;引起争议,也在于其“中”字。关于《保训》的“中”,学界的意见已有十余种之多,且不时有新说涌现,大有“你方唱罢我登场”之势。但沈淀下来,真正有影响的不外中道说、地中说、诉讼文书说、旗旗说、民众说和军队说等几种。笔者认真阅读了学者的有关论述,感到要读懂《保训》,读懂《保训》的“中”,以下几···

【杨朝明】《论语·八佾》 ——明礼知理,为国以礼

各位同道,下午好!通讲《八佾》篇之后,我想大家一定对这一篇也有了更深的认识。就像刚才的提问与交流所体现出来的,大家对《论语》的了解与认识可能不太一样,实际上,我们每读一遍都会有新的感悟,这就是经典的“常读常新”。每一次读《论语》,我们都能体会出来一点,这就是看起来其中的每一章说的都是具体问题,但当我们把各章连篇···

【杨朝明】《论语·为政》—— “为政以德”与“成德”之教

各位,下午好!今天我们讲读《论语》的《为政》篇。如果我们把第一篇看成全书的绪言或总括,是从总体上讲修身做人问题,那么就像《左传》所说“学而后从政”所隐喻的,第二篇《为政》的地位也就凸显出来。《为政》篇开宗明义,说“为政以德”,而孔子之学正是“成之以文德”的学问,实际上,《为政》篇第一章之后的各章,正是围绕如何“成德”···

景海峰与现场听众“谈心”

在中国人的观念中,“心”不仅仅是生理学、医学上与个体生命紧密相连的重要器官,更具有一种道德的、认知的、本体的意义与内涵。在中国传统文化的源流中,不仅儒家讲“心”,而且佛、道也谈“心”。在阳明心学盛行的今天,我们该如何正本清源,来理解“心”与“心学”,探寻从孟子、管子、荀子到陆九渊、王阳明之间“心学”的诠释路径与多重意涵,···

【郑元会 陈庆欣】辜鸿铭对中国哲学经典的英译及其启示

中国哲学文献历经数千年文化积淀,是中国人对自然界、人类社会和人的思维等领域系统性、深层次的认识,也是中国智慧与人类生存之道的书写呈现,承载了中国人的知识、价值和方法论,凝聚着人际共在与合作的哲学理性。经过明末清初来华的耶稣会士、清代来华的基督教传教士和近现代海内外汉学家的不断努力,中国哲学文献的西语翻译成为传···

孔庙奎文阁见证藏书历史变迁

党的十九大报告指出:“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。”曲阜孔庙大成殿前的奎文阁,既是中国木结构建筑史上的代表之一,又因其作为曲阜孔庙的藏书楼,也就在事实上成为“圣道”的重要载体,使孔庙在文化上的象征意义得到进一步加强。因此,尽管奎文阁只是中国众多藏书楼中的一座,但其兴废变迁与孔氏家族···

《论语文献集成》发布会暨“论语文献研讨会”在曲阜师大举行

《论语》是孔子及其弟子言行的记录,集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育理念。《论语》自形成、传播,至今已有2300多年,在千百年流传过程中,围绕《论语》的训诂、考据、校勘等,形成了浩如烟海的《论语》文献“家族”。为更好地整理《论语》文献,7月30日,《论语文献集成》发布会暨“论语文献研讨会”在山东曲阜举行。

【余东海】生为君子人,死为中华神 ——东海客厅论君子

孩子与君子都是赤子之心,然而同中有异。孩子的赤子之心是自然性的,会受到污染而变色;君子的赤子之心是文化性的,不受污染,永不蜕化。小节出入或难免,大节绝对不可夺。自反而缩,虽千万人吾往矣,虽整个国家吾往矣!

【吴飞】礼学与礼学研究 ——在制度与思想之间

我认为礼学本来就具有这样一种面向。历代的礼学研究,首先包含了与礼相关的经学讨论——这是完全学术化的。但在历史上,这些学术讨论其实也和各个朝代的礼制实践之间密不可分。可以说,在思想和制度的交融间,礼学在历代形成了一个很有现实性的学术传统。礼学在历史上的学术演进,不仅包含了对“礼”的道理的不断思考,同时也涵盖了历代实···