-4.png!cover_160_120)

【叶国良】《仪礼》重要仪节中的几席位向

华夏民族,相信人有永存之神魂,故有祭祀祖先之礼。《仪礼》十七篇中,或论及人与神魂之关系,或仅涉及人事,而无关神魂。其无关神魂者,有《士相见礼》、《乡饮酒礼》、《乡射礼》、《燕礼》、《大射仪》五篇。此五篇之内容,虽与神魂无涉,而相关人物有君、臣、宾、主、男、女、贵、贱之别,故其行礼之时,亦有几、席、位向之分。易···

【刘增光】论严复的孔教观

严复推崇西方的“以自由为体,以民主为用”,他在中西比较中从实证主义的理路批判了儒家思想中的某些成份,但他的“依古论说”仍深受儒家思维方式的影响。通过对中西政教分合关系的分析,对知识与信仰的区分,严复为宗教的永远存在保留了位置,此“与人道相始终”而不可废的宗教即为“真宗教”,并且在此基础上进一步确立了儒家或孔教作为“真···

【刘乐恒】马一浮与唐君毅人文思想的对比与会通

本文主要从人文思想的基本观点、人文思想的根据、人文思想的基本方法取向、人文思想的基本线索与结构等四大方面,对比和梳理马一浮与唐君毅二氏的人文思想,从而揭示出两者的人文思想具有互补性与相承性,唐君毅以「感通」为线索的人文思想,是马一浮以「寂感」为结构的六艺论的深化与引申。因此,唐、马二氏可以构成现代新儒学中的「···

商都儒商《论语》讲习会筹备会在郑州举行

2021年5月17日,中国商都·郑州首期儒商论语讲习会暨第二期传统文化创业项目路演会筹备会在中原区中原新城学府小区党群服务活动中心圆满举行。参加此次会议的嘉宾有中华幼教联盟赵莹女士、河南读经教育联合会秘书长慧宇学堂创办人韩宇先生、国学汇总会秘书长辛豪杰先生、国学汇河南分部执行主任陈奇艺先生、河南道中书院郑州同学会代表···

全国书院代表对话书院文化

5月16日,在郑州本源社区书院,来自湖南岳麓书院、北京四海孔子书院等5家书院的代表汇聚郑州,对话书院文化,探讨新时代书院的发展与未来。来自省直、郑州市的文化、教育界领导、专家、传统文化爱好者参与了对话与交流。书院是中国古代特有的教育组织,是宋代以后民间教育的重要形式,曾经影响到东亚、东南亚等地区。河南有很深的书院···

【杜金娜】应元书院举人应试教育成效探因

应元书院于清同治八年(1869)由广东布政使王凯泰在广州创办,是一所专门为举人服务的考课式书院,同时也是广州科举教学层次最高的书院,更是广州旧式书院发展至顶峰的代表书院之一。据《应元书院志略》和李兵《清代书院的举人应试教育初探》的数据统计,同治十年辛未科、同治十三年甲戌科、光绪二年丙子恩科、光绪三年丁丑科四科,广···

【邓国元 王大印】阳明“临终遗言”献疑与辨证——兼论《阳明先生年谱》嘉靖本与全书···

《行状》所载“为可恨耳”方为阳明临终遗言的实际,“此心光明”是绪山编写《年谱》的杜撰。嘉靖本与全书本《年谱》内容上存在差异。

【余东海】三民主义批判 ——兼论国民党和台湾问题

钱穆先生的《国史大纲》,堪称现代最佳史学巨著,然对元清评价过低,亦是一病。清末以来,民族主义、民粹主义思潮泛滥成灾,无限拔高民国、无度吹捧洪杨而极端恶评元清,已成朝野共识,民国诸儒亦难免受到一定影响。当然,比较国共两党,钱穆先生其病甚微。

【李竞恒】王官学新说:论三代王官学不是“学在官府”

三代时期学在王官,通过贵族世家的家学进行传承,不下于民间。但此种封建贵族的知识,并不是由“官府”所垄断,而是一种封建性的知识、技艺传承方式。“王官”的“王”,并不是“官府”一家。“王”字起源于斧钺,“士”字也起源于斧,是部落共同体的战士成员,“王”是部族中战士共同体的首领。古诸侯多有称王者,当时遍地有众多的“王”,“王官学”便···

孟母教子读书会山西分会举行“辛丑年中华母亲节”系列活动

本次活动的主题是“过我们的节日,爱我们的母亲”。活动分线下发放《关于过中华母亲节的倡议书》与线上举行“辛丑年中华母亲节线上雅集”两部分,分别于早上在朔州飞马广场与晚上在“家庭国学交流学习大群”举行。据本次活动的主要组织者、孟母教子读书会山西分会负责人郭丽平介绍,农历四月初二才是中国人自己的母亲节。虽然截至现在这个节···

【韩志武 董明发】观津书院:延续文脉 承古推新

据清同治十一年《武邑县志》记载,在河北省衡水市武邑县,曾经有一座远近闻名的官办书院,名曰“观津书院”。该书院因古时武邑县曾有“古观津”之称而得名,纯正的学风为清代武邑县及周边地区文化传播与振兴发挥了重要作用。书院存续期间,多延聘名师主讲,不仅培养了大批学识渊博之士,而且产生了多位颇有名气的具有革新意识的桐城派学人···

【朱承】彰显君子人格的公共性情怀

“君子”不仅是个人修养中所展现的优良品格,也是营造良好公共生活中所不可或缺的典范式人格气质,具有公共性意味。我们说,人不能脱离公共生活,小到应对血缘宗法共同体,大到参与政治共同体,都是人的公共生活状态。在公共生活中,为了形成和维护一定的公共秩序,保证人从原始状态进入文明状态进而实现理想中的美好生活,需要人们具有···

“感恩母亲,百年梦圆”莱芜第五届“中华母亲节”主题活动举行

5月13日,由济南市社会科学界联合会、莱芜区委宣传部主办,莱芜区教育和体育局、莱芜区社会科学界联合会、济南汶源书院、莱芜区莲河学校共同承办的莱芜区社科普及周系列活动——“感恩母亲,百年梦圆”莱芜第五届“中华母亲节”主题活动在莲河学校举行。济南市社科联党组副书记、副主席李晓华等有关领导出席活动,莲河学校师生及母亲代表200···

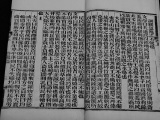

[南宋]张洽 撰 陈岘 点校 《春秋集注》出版

《春秋集注》十一卷,附《春秋纲领》一卷,南宋张洽撰。张洽为朱熹门人,在朱门中以精研《春秋》一经名世。本书以《春秋经》为纲,选取《左传》《公羊传》《穀梁传》及杜预、何休、范宁、啖助、赵匡、陆淳、刘敞、程颐、胡安国等学者对于春秋史实及《春秋》经意诠释中有价值的说法,依次列于每条经文之后,并加以总结、评述,阐发自己···

【李竞恒】儒家的商业观,和你想象中的不太一样

商业在中国有悠久的历史,《周易·系辞下》记载说在遥远的神农氏时代,就出现了原始的市场,“聚天下之货,交易而退,各得其所”。“商人”“商业”词汇的来源,便是擅长经商的商民族,《尚书·酒诰》说商民族的人“肇牵车牛远服贾,用孝养厥父母”,他们驾驶着牛车到远方经商,赚钱孝养自己的父母。商民族的祖先首领王亥、王恒等人,也是擅长经···

-3.png!cover_160_120)

【朱承】变动不居的情境中如何做个人抉择?孔子是榜样

司马迁说:“余读孔氏书,想见其为人。”究竟怎样的人才能使后人发出“天不生仲尼,万古长于夜”的感叹?事实上,孔子的人生经历并不具有十分的传奇性,他只是春秋末期鲁国很多没落贵族的普通一员,使得他留名千古的是他的思想,是他所创立的儒家之道。

2021孟子故里(邹城)母亲文化节开幕 推动设立中华母亲节

连续11年参加母亲文化节的孟子第74代孙、孟子文化委员会副主任兼秘书长孟杰(原名孟繁杰)在接受中新网记者采访时说,“昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。”亚圣孟子在思想、文化等方面取得的成就,得益于孟母教子有方、教子向学、教子崇礼。在孟子诞辰日设立中华母亲节,是所有孟氏后裔的心愿。中国人目前过的母亲节,即每年5月的第二个···

山东邹城举行纪念孟母孟子大典 孟氏后裔返乡祭祖

当天上午9时整,伴随“启扉”声起、雅乐奏响,孟庙棂星门缓缓开启,孟氏后裔和各界人士肩披金黄绶带,在文舞生、武舞生的引导下,行至亚圣殿前,依次向孟母孟子敬献花篮、行鞠躬礼。60名身着古代服饰的小学生立于孟庙主道两侧,诵读“民为贵,社稷次之,君为轻”“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”等代表孟子核心思想的名言。

-10.jpg!cover_160_120)

【陈来】关于“国学”观念的由来演变

“国学”一词,古已有之。《周礼》中言:“乐师掌国学之政,以教国子小舞。”“国学”在中国古代指的是在京师建立的国家级官学。 近代文化所使用的“国学”观念起于20世纪初。这里的“国”是本国之义,“学”是学术之义,“国学”即本国的固有学术。中国近代以来所说的“国学”是相对“西学”而言,即指遭遇西方文化冲击之前中国传统的思想文化与学术体···

-9.jpg!cover_160_120)

【刘进有】先秦吉礼中的漆器藏礼现象考论

先秦社会器以藏礼,漆器如同青铜礼器一样是时人表达礼差的物化载体。饮食器具、舞乐器具、弓矢、冕冠与车舆等髹漆器物内化了通鬼神、禳灾异、别尊卑、昭名分、辨等威等礼仪内涵,蕴含着尊卑性、通神性、权威性、等级性等礼意特性。因此,以吉礼为中心研究漆器藏礼现象对重新探讨先秦礼乐社会具有重要意义。