.jpg!cover_160_120)

【田飞龙】提名“绿化”与台湾司法的政治化

2016年民进党全面执政以来,从其根本性的台独党纲出发,在两岸关系上否认“九二共识”,寻求“离岸替代”,实行极端的转型正义和去中国化政策,在岛内治理上则一方面政治封杀国民党,另一方面则滥用执政权全力准备“台独”相关条件。

【人物】钱逊,被时代选择的人生

“我30年学马列、教马列,又回到传统文化上,是不是就抛弃马克思主义了?其实不是这样的。马克思主义和传统文化并非对立,应该把二者相结合。所以我对我一生这两段,都不后悔,都不否定。”这也正是其父钱穆一生所秉持的大历史观,“不肆意地割裂历史、抛弃传统,对待自己的历史怀有温情与敬意。”

.jpg!cover_160_120)

“曲阜希贤之旅” 第二期游学公告

目前中国慈善领域面临的最大问题,一是慈善之“体”混乱不一,多种文化和价值观交织并存、配置错位;二是占据主导地位的、来自西方的慈善之“用”水土不服,慈善实践中的许多方式、方法是无源之水、无本之木,因此弊端丛生、难收实效。实践证明,全面引进西方文化并不可取,中华文化也不可能真正退场,因此继承传统、返本开新才是理性的文···

【早坂俊广】论刘宗周思想的意与知——从与史孝复的争论来看

虽然刘宗周认为两种提法大同而小异,但史孝复批评“意为心之所存”的命题会引发不必要的误解。进而刘宗周提出“意为心之本体”“好善恶恶意之动”,史孝复指出由此而来的“存”之工夫无法践行,功夫主要在心之发用时做。通过对辩论的考察亦可看出,虽然与王阳明的提法有所不同,但刘宗周始终坚持与王阳明思想的一致,努力融纳史孝复的批评。在···

【方旭东】孝心与孝行——从心灵哲学看李退溪的王阳明批判

李退溪对王阳明的批判,是朝鲜阳明学史上的重要事件。从心灵哲学看,王阳明与李退溪的观点分别代表了对行为主义的反对与辩护。

“弘扬优秀传统文化与家庭家教家风建设” 研讨会征文通知

家风正则民风淳,民风淳则社稷安。为更好地继承和弘扬中华优秀传统文化,研究传统家风家教的历史传承,丰富新时代家风家教的深刻内涵,扎实推动传统家风家教与现代文明特别是社会主义核心价值观的融合发展,做好优良家风家教的弘扬与传播,推动创造性转化、创新性发展。

【罗伯特·纽曼】孤寂世的人文学科

人文学科如何帮助恢复公共利益的核心地位?这是走向集体行动的基本步骤,而集体行动是解决当前的宪政和生态危机必不可少的东西。

_副本.jpg!cover_160_120)

【尔雅台】论语中级读本:雍也篇

盖圣道贵博济,必由尽己性尽人性以至于位天地育万物,自是一贯。故大学明德必至亲民,中庸成己必至成物,论语修己必至安人安百姓,孟子独善其身必至兼善天下。此即子贡终身行恕之终事也。

【余东海】东海态度(七)

欲向我学儒,欲与我交往或争鸣,欲对我进行批判,欲为儒家取精去糟,都应该对儒家思想有所了解,也欢迎对我的文化、政治和人生态度有所了解。兹将有关“态度”的部分微言汇集于下,聊作自我简介,供有志之士参考。

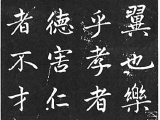

贺东书法集之《立身行道——儒家经典格言书法百则》出版暨序言、后记

本书作者遵从中国书法优良传统,用笔精到、规矩肃然,笔势沉雄雅健、遒劲秀美,涌动着刚毅浑厚冲和之气。尤其是内容题材选取儒家经典格言,寄意于墨,托情于纸,涵养性情,激扬志气,在欣赏把玩书法艺术的同时,可领悟立身行道之理,学习心性修养之法,起到以美怡情、以情立德、以德化人之效。

【刘海波】不要让香港成为东亚孤儿!

原有的基本法框架有问题,主要在于中央没有落地执法权和司法终审权,这也是迟迟不能在香港推行真正双普选的原因。

【儒家邮报】第318期

儒家邮报

-90.jpg!cover_160_120)

【吴笑非】文化復興的邏輯及實例

中醫和漢服的復興,是有啟發意義的文化事件。我們不應僅停留在現象的認識,而應該深入思考其背後的社會發展規律,並升華為理論,服務於我國軟實力的塑造。

【余东海】东海态度(六)

或谓东海孤寂。孤独感或有,寂寞感毫无。思考创作独饮独乐,理义之悦我心,犹刍豢之悦我口,唯感觉时间不够花,哪有余闲和兴趣与外人打交道哉。不要打扰我就是对我最好的尊重。为了节省时间,我忍痛割弃了多种爱好,比如拳技、气功、诗词等等,也尽量节制朋友交往和山水游玩。

婺源紫阳书院2019年公益国学师资研修班开班,朱杰人等著名学者授课

2019年8月18日上午,由紫阳书院和婺源县教育体育局联合举办的“第二届公益国学师资高级研修班”开班仪式在紫阳书院举行。婺源县委常委、宣传部长俞春旺先生,婺源县人民政府副县长江细兰女士,紫阳书院山长朱杰人先生,紫阳书院创始人、南宋大儒朱熹第38代世孙朱江先生出席开班仪式。

【吴钩】“武大郎与潘金莲”的所谓真相是怎么来的?

我曾以《水浒传》里的潘金莲与西门庆故事为引子,写了几篇介绍宋代司法制度的小文章。结果不少网友在文章下面留言:“小编,真实历史不是这样的哦,历史上武大郎和潘金莲很恩爱,并且武大郎不是做烧饼的。”“小编,请多看历史、少读小说。”“稍微看过历史的就不应该这么写武大郎和潘金莲,武大是县令,潘是大家闺秀好不?傻逼小编。”看得···

第十八届“汉语桥”世界大学生中文比赛观摩营参访孔子研究院

2019年8月16日下午,来自全球102个国家112个赛区的123名观摩营营员齐聚孔子研究院,参加由孔子学院总部主办,湖南大学承办的第十八届“汉语桥”世界大学生中文比赛观摩营欢迎仪式。孔子学院总部副总干事赵国成,济宁市委常委、组织部部长、孔子研究院党委书记孔凡萍出席欢迎仪式并致辞,孔子研究院院长杨朝明主持欢迎仪式。

【房伟】精神信仰与文化传承——对文庙从祀的思考

孔庙大成殿的东、西两侧,有两排房屋,绿瓦长廊,红柱隔扇,习惯上称为“两庑”。走进两庑,一个个木制的牌位整齐地摆在神龛之中,神龛前的方桌上摆放着祭祀用的礼器。

【沈洁】晚清时潮中的顾炎武:援引、印刷及历史语境

晚清士林的顾著阅读,既有曾国藩、章太炎这样的大儒,为经国大业、学术传承、道德接续;亦有汲汲为功名计、为稻粮谋的芸芸读书人。

【王利民、江梅玲】关学语境中的张载诗

北宋时期,与濂学、洛学鼎足而立的是关学。随着南方经济发展超过北方,“丝绸之路”被阻断,对外交通由陆路转向海路,北宋时期的关中不再是全国政治、经济、文化的中心。