【徐霄】国学大师黄侃的读书法

读书是一件雅事,也是一件平常事,在好书之人那里,读书与穿衣吃饭等同,皆是人生不可或缺之务。历史上不同的人读书有不同的特点,有陶渊明“好读书不求甚解”的洒脱,亦有陶弘景“读书万余卷,一事不知,以为深耻”的谨严。近代的中国学人里,颇不乏读书种子,黄侃就是其中翘楚。

【吴钩】宋人结婚重资财

从婚姻重门第到重资财,反映了非常深刻的社会变迁:建立在出身、门第之上的身份壁垒已经失效了,财富获得了打通身份壁垒的力量。这一变迁构成了“唐宋变革”的重要组成部分,也构成了宋代社会近代化转型的鲜明标志。

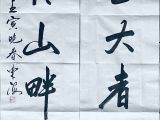

书院教育的耕读大义 ——四海孔子书院谷雨开耕侧记

今天,四海孔子书院全体师生一年一度的“耕读园谷雨开耕仪式”如期举行。首先是祭祀,隆重地向天地表达诚敬之意。书院用青、赤、黄、白、黑五种不同颜色的谷物作为祭品,代表天地四方。之后,院长冯哲带领大家行三拜之礼,并由老师恭读祝文。最后,由五位老师首锹播种,五位学生分别配合移苗、培土、灌溉。

【劉強】疫中吟: 上海封城詩歌日誌(二十一首)

壬寅暮春之際,予在魔都,疫困旬月,聞見之間,有足悲者,感而有賦。因仿樂天《秦中吟》,直歌其事,命為《疫中吟》,計二十一首。疫情方殷,解封無期,滬民饑溺,怨誹不已,後或有續作,亦未可知也。

【吴钩】银行起源于长凳,纸币起源于存单

威尼斯以其优越的地理位置、发达的交通,成为中世纪欧洲的商业中心与贸易重镇,来自各国的商人云集于此,市面流通着五花八门的货币,这些货币需要兑换与鉴定,由此便催生出以兑换与鉴定货币为业的金融商。这批早期的金融家往往没有开设铺面,只在街边摆一张长凳,坐着,身边放着一只装了各种货币的大袋子,便可以向有需要的市民提供兑···

【李林杰】儒学与马克思主义

关于儒学与马克思主义(马学)的关系为何,一直困扰着当下的知识界,前者指称着中国作为一个传统文明的“中华性”,后者代表中国作为一个现代国家的“现代性”,两者的关系如何牵系中国作为一个国家如何在现代化进程中保持自身的连续性,使得“中华”与“现代”两者不至于异质与断裂。这一问题,是关系中国作为国家与文明两重体的时代之问。

【许石林】今天人人都喜欢发言、人人都能写公号,为何不会写一份像样的讣告?

一年到头看朋友圈所发名人去世的讣告,几乎没有合格的。所犯的错误也基本雷同。

【钟哲】想要研究《周易》,这本《周易新注》一定不能错过

《周易》有“群经之首”的称誉,在既有的两千多年的历史中,《周易》作为最具核心性的经典,一直发挥着重要且深远的影响。历代学者均有校勘、注释与解说之作,构成了系统连贯的《周易》解释史,亦即易学史;并且广泛延展到学术的各个领域,奠定其基础世界观,造就其哲学思维模式。《周易》已毋庸置疑地成为中国传统文化的经典枢纽以及思···

【舒大刚 潘 悦】“行藏只此验天心” ——从《南岳倡酬集》看朱熹、张栻心性论的异同

乾道三年(1167年)九月初,朱熹在弟子林用中陪同下,前往潭州(今湖南长沙)拜访张栻,讲学论道,诗文唱酬,游山泛舟,往来于州城与岳麓之间,盘桓两月之久;十一月,二人与林用中同游南岳衡山,往来七日,行程200余里,互相唱和,结集成《南岳倡酬集》(下称《倡酬集》)。

【辛亚民】聊验天心语默间 ——张载诗歌的易学底色

张载之学,以《易》为宗,非独其思想可称为易学哲学,其流传于世的几十首诗作中也不乏浓厚的易学色彩——易学也是张载诗歌创作的重要“底色”。

【许家星】朱子四书学中的诗学

朱子的学问,综罗百代而广大精微。朱子在所耕耘之学问领域,既注重其独立性,又善于统贯综合之。就朱子《诗》学来看,学界常就《诗集传》展开研究,而对朱子《四书》经学中的诗学,则少有论述。然如将《诗集传》与《四书集注》稍加比照,即可发现同样的诗句在两种文本中往往呈现出不一样的意义。

【苏晓冰】王阳明哲学是道德相对主义吗? —— 从“侃去花间草”一段文字看

王阳明(1472—1529)“心学”承接前代“理学”而起。相对于“理”的超越性品格,“心”则明显具有切身性的特点。如果说理学因“理”之超越性而必须回应“个体如何承接普遍之理”这一问题的话,那么,由于“心”直接与个体相关,不可避免带有偶然性特点,从而以“心”为核心概念的王阳明哲学则不得不面对如下问题:心学能否建立起稳定且具有普遍必然性···

【喻长友】儒家生态哲学的基本框架

中国传统之“天人合一”思想,义旨宏大,内涵深刻,历来论者甚多。长期以来,在诸多学者眼中,“天人合一”不仅是中国传统文化思想之归宿,而且是儒家生态哲学的基本命题。当代大力推崇“天人合一”并把这一命题同人与自然关系直接关联起来的代表学者,首推季羡林。他认为,“‘天’就是大自然,‘人’就是我们人类。

【秦彤阳】情本说:古典儒家的一个贡献

“情本说”是对古典儒家诸学说之旨要的一种统称。古典儒家承继了早期中国文化中“性情同源”传统,充分肯定人之情的价值合理性,很大程度上形塑了中国人的“有情”世界观。经过汉代新儒家的改造,情本说逐渐让位于“性善情恶”的心性说,致使儒学的后续发展不断走向僵化。

【梁启超】梁任公未出版作品——先秦思想家小传

一九二二年五月四日,任公开始在北京法政专门学校作“先秦政治思想”的讲演,前后四场;其秋,又应南京东南大学郭秉文校长之邀,担任“中国政治思想史”课一学期。由于操劳过度,得了心脏病,故只讲至先秦而止。后来出版之书,即名《先秦政治思想史》。

【余东海】不能悟空是不行的,仅仅悟空是不够的 ——性天漫谈

某个时代比春秋战国更乱,固然是大不幸,但对于有志之士特别是儒士来说,却是大幸,坚定信仰和上达天道的时间或有望大大缩短。孔子十五志学,三十而立,五十知天。当代儒生若能博学审问慎思明辨笃行,致力于复兴儒家、重建中华的伟业,提前十几年知天明道,也不是不可能的。而立是自立,明道是自成,抵达贤境。明道之后,天性更乾健,···

【胡晓明】人生体验之哀乐相生——重读唐君毅先生《人生之体验续编》

这里有无限的悲,也有无限的喜。“须知人生如说是悲剧,则悲剧之泪中,自有愉悦。人生如说是喜剧,则最高的喜剧,笑中带泪。”这就是唐君毅先生这本书给我们当下的一个启示。

【王利明】学者应有君子风范

学者作为文化的延续者和守护者,尤其是大学教授,身处学术的重要殿堂,承担传道授业解惑、培育青年的使命,身负传承知识、传播文化的重任,其言行不论对学生,还是对社会,都有超出常人的影响。正是因为学者具有这样的社会地位,学者更应当以正确言行彰显君子风范。

【宋立林】礼的灵魂在于仁

我们应该明白,我们所期待的“仪式感”,其实是“仪式”带给我们的“诚敬”与“庄严”,而这一切都源自“仪式”之魂——我们内心的“仁”!

【刘悦笛】天地有大美,生生不息 ——《中国人的生活美学》里的哲与思

四时的美感,仿佛在冬春交替之际显得尤为分明。实际上,四季变换、节气流转,不仅是斗转星移、时来景异,更蕴含着中国人的生命观、价值观和宇宙观,是植根于农业文明的生活之美,将中国人敬天亲地之生活美学渲染得淋漓尽致。