琅琊文化与四时五行研讨会征稿启事

琅琊文化与四时五行研讨会征稿启事

【姚海涛】龙与天道、人道——孔子、荀子对龙文化的拓展

孔子、荀子在龙的具体形象方面并无建树,其主要贡献在龙与天道、人道的理论贯通与文化塑造方面。其对龙文化的新推拓主要体现在龙德与天道方面,具体阐发了龙之德的三个方面,即神圣之德、玄妙之德与君子之德。龙德与人道中蕴含了龙之善恶,以龙喻君子、圣人、君主,龙与人间社会之礼三个层面。

【王泽春】儒不是诸子统称补证

章太炎认为“儒”的含义很广,可以分为“达”、“类”、“私”三种。他根据《说文解字》“儒,柔也,术士之称”与“坑儒”在《史记》中被称为“阬术士”,得出儒等同于术士;而术士指一切有道术者,由此认为作为“达名”的儒,是先秦诸子的统称,可以涵盖一切思想流派与方术技艺。但细绎章太炎引用的材料不足以证明这一观点,即不存在可以涵盖一切思想···

【余东海】民主是价值也是工具——儒眼看民主

或问:民主是价值还是工具?东海答:民主是价值也是工具。就主权在民而言,民主是价值;就维护人权和人民主权而言,民主是工具。

【姚海涛】“新闻”与“历史”融通的一种解读 ——以现代记者与古代史官为例

观今宜鉴古,无古不成今。古今其实并没有我们今天通常认为的不可逾越“鸿沟”,而是一体无隔的关系。现代记者与古代史官可对接、契合甚至融通之处可从新闻与历史的相似性、监督职责的神圣性、实录性,以及需要共同具备的“四才”四个方面进行如下解析。

【白欲晓】儒士与儒教士:文化身份与精神类型的探究

“儒”经历改造,至孔子遂有“儒士”的诞生。“儒士”为“志于道”的“传道者”。汉以后的“儒教士”乃“儒教”的文化担纲者,是自觉地为大一统国家进行神义论和道义论证明并致力于政教实践的新型儒者,与“儒士”存在着身份和精神类型的差异。“

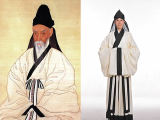

【朱人求 和溪】东亚《朱子家礼》的承传与创新

中国古称“华夏”,《春秋左传正义》云:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”作为“衣冠上国,礼仪之邦”,“礼”在中国传统社会中担负着调节社会秩序、维系国家稳定的功能。传统礼制文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,作为中华礼制文化中流传最广、影响最深的典范文本,朱子《家礼》秉承《仪礼》及宋代官方礼书,以《温公···

【王学典】兼具形上和形下智慧的哲人——追思庞朴先生

先生是一个在时代浪潮中颠簸前行的学者。时代和生活虽然给予他很多创伤和无奈,他却以惊人毅力,以德报怨,回馈中国文化更多。作为现代中国一条文化路向的代表,他的离去无疑是中国学术界、思想界和文化界的重大损失。但他的离去,却不是这一路向的终点。特别是当他看到,自己早年的学术追求已经上升为国家文化战略选择的时候,先生在···

【李承贵】禅宗与朱熹理学的离合——以朱熹对禅宗的理解为视角

由于朱熹建构理学体系的需要,亦由于禅宗有满足朱熹理学所需之内容,因而又选择性地吸收了禅宗的元素。因此,禅宗与朱熹理学关系便呈现为“离合之相”。值得注意的是,朱熹对禅宗语言方式的批评、对禅宗义理走向的预测、对禅宗伦理失范的忧虑、对禅宗工夫走偏的警示等,不仅对佛教,而且对儒学乃至中国古代哲学的健康发展都具特殊的启示···

四川大学儒学切磋班庚子年第五期开办,吴飞教授主讲“经学何以哲学”

庚子年九月十五日(西元2020年10月31日)周五晚七点至十点,四川大学儒家哲学方向庚子年第五期(总第五十二期)切磋班在文科楼200会议室开办。此次切磋班的主讲为北京大学哲学系的吴飞教授,题目是《经学何以哲学——兼与赵汀阳先生商榷》。主持人为曾海军老师,丁元军老师、何繁老师、陈建美老师、吴瑶老师、戴森宇老师及儒家哲学方向···

【赵法生】先秦儒家性情论视域下的《中庸》人性论

钱穆先生早就指出,理学以“性即理也”解读《中庸》的“天命之谓性”,进而“分割性情为对立之两橛”,并非《中庸》原义。郭店楚简的出土,打开了孔孟之间人性论发展的历史维度,表明孔孟之间流行的儒家人性论的主导思想是以情论性的性情论,性情论的视域使得回归《中庸》人性论的本义成为可能。

第一届“易学与哲学”青年工作坊在复旦大学召开

由复旦大学哲学学院主办,上海周易研究会协办的首届“易学与哲学”青年工作坊于2020年10月24-25日在复旦大学顺利召开。来自全国13所高校、研究机构的24位青年学者齐聚一堂,围绕周易研究的方方面面展开探讨。论文主题跨越不同学科领域、涵盖易学研究的诸多面向,呈现了易学研究的综合性。研究对象从《周易》经传本义到清人崔东壁的易学···

【白欲晓】“神道设教”与“神道助教”——儒家“神道”观发微

在儒家的政教实践中,关于“神道”的理解常采取政治实用主义立场,存在“道义化”与“神义化”的紧张。儒家的“神道”观念,奠基于中国人的存在领悟,并通过存在境遇的开显而与“教”相统一。

韩国孔子文化中心访问笔岩书院

2020年10月30日上午,韩国孔子文化中心总裁朴洪英、韩国孔子研究院院长李毓源、韩国孔子文化中心宣传部长弘益大学教授全春花一行来到位于全罗南道长城郡黄龙面的笔岩书院。韩国十八贤之一的金鳞厚第13代后裔金盛洙和成均馆顾问朴来镐等接待了韩国孔子文化中心一行。一行人首先参观了笔岩书院的建筑,然后在清节堂与笔岩书院儒林进行了···

杨朝明 著《孔孟正源》出版

孔子是中华民族的“圣人”,但他曾经也是颇有争议的人物。两千年过去了,人们对他的关注从未停止,对其思想的争议似乎也从未中断。在这特有的“文化景观”下,《孔孟正源》是一部打破公众对孔孟认知的片面性,把握孔子思想与儒家学说的精髓,树立“知识正确”基础上的“价值观正当”的书籍。作者凭其多年的儒学研究经验,从外在思想到内在逻辑···

福建省晋江市安海镇举办纪念朱子诞辰890周年活动

10月31日上午,在晋江安海镇石井书院,一场庄重的纪念朱子诞辰890周年活动正在举行。朱子文化作为安海重要的历史人文资源,历来都为海内外所景仰、所珍重。长期以来,晋江、安海两级党委政府对朱子文化的保护和传承工作都高度重视,对朱子文化的研究和弘扬,正在逐步深化、逐步拓展。

【曹峰】清华简《心是谓中》的心论与命论

《心是谓中》提出每个人都不能把命运完全交给鬼神与天,人也可以操纵自己的死生,这种改变命运的思想倾向与《命训》较为相近,并影响到《荀子》。此文的撰作时代有可能在战国前期到战国中期之间。作为一种没有特定学派倾向的政治思想,《心是谓中》对于促进战国中晚期君权的隆升、对于促进个人身心的解放,都起到了积极的作用。

【韩伟】《周易》的阐释模式及其诗学面孔

《周易》不仅是“群经”之首,其阐发义理的模式亦堪称典范,并对中国诗学阐释的发生、发展产生了深层影响。《周易》天、象、经、传的历史演进方式形成了以天人互感、拟象立意、义理注入为主的三种阐释模式,它们在诗学阐释中被具体体现出来。

【何善蒙 卢涵】理学工夫论视域中的“树”:以朱子和阳明为例

阳明是很清楚地看到了朱子的论说所存在的问题,从而用种树的方式描述心学的工夫。起于心意的正与不正,终于正心意的不正,用私心去看成圣之学看出来的大多是森林的模样,再进一步也不过是一棵棵树木,这是逆的会使人倒做工夫的,亦是静的会使人分段做工夫的,只有用心去体会才能感受到生意的流转变化,是动的,是顺的,是生意且不息的···

【大卫·莫塔戴尔】思想高尚,政治低劣——四位革命思想家的生平故事

1929年春季,一群杰出学者相聚在瑞士滑雪旅游胜地达沃斯的贝瑞德大酒店(the Grand Hôtel Belvédère)开会,这个举办了一场哲学大聚会的场所由于托马斯·曼(Thomas Mann)的小说《魔山》的描述而获得文学上的盛名。