-11.jpg!cover_160_120)

【王钧林】一部珍贵的儒学参考文献

杨朝明先生主持的国家社科基金重点项目“中国曲阜儒家石刻文献集成”最终成果《曲阜儒家碑刻文献集成》,历经十载,终于面世,是传统文化领域的一件幸事。该书资料详实,印制精美,是一部珍贵的儒学参考文献。

【宋立林】曲阜碑刻整理的又一高峰

在曲阜读书、工作20多年,不时地徜徉于“三孔”等胜地,让人印象最深刻的便是那些或巍峨或精致的碑碣。不论是带领学生还是陪同师友去“三孔”,每次面对一些重要石刻,都要观摩良久,辨识文字,寻找其中的历史信息,感受其中的文化温度。

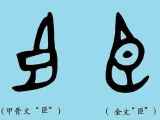

【吴钩】臣的“周秦之变”

“臣”字的甲骨文、金文如人受捆缚之形,在上古社会,什么人会被捆缚起来?通常都是战俘,所以,“臣”字的本义指战俘,汉代郑玄给《礼记》的“臣则左之”章句作疏注,便指出:“臣,谓囚俘。”

【刘青衢】体用说

圣学精要,在乎体用二字。体者,本体也;用者,发用也。天地万物必有根源,即体也;万物生生不息,变化无穷,即用也。

【刘青衢】毋我说

子绝四:毋意,毋必,毋固,毋我。斯乃圣人大圆境界,亦示学者以修己安人之无上心法,垂千万世,不能易其辞也。

【安平秋】“四书五经”,有多重要?

对于儒家和儒学,人们常把它与释、道两家一起,列为历史上影响中国文化的重要思想意识。甚至在这三家里面,人们普遍认为儒家的影响更大、更深、也更广。但是在先秦时期,儒家仅仅是诸子百家里面的一家。有人对诸子百家的说法提出质疑。其实,通过考古工作,我们发现先秦时期,特别是春秋时期就有很多的诸侯国。说八百诸侯,还不止,所···

【舒大刚 汪璐】巴蜀《易》学价值重估

《周易》居六经之首,而易学有“在蜀”之称。巴蜀《易》学历史悠久,成果丰富,据不完全统计,历代巴蜀学人撰有《易》学著作370余种,现存者尚有160余部之多,构成中国《易》学史的一大奇观。其中,扬雄《太玄》、卫元嵩《元包》、李鼎祚《周易集解》、陈抟《易龙图》(存序)、苏轼《东坡易传》、来知德《周易集注》等,无疑是中华《易···

_副本.jpg!cover_160_120)

《歌乐集》所载盘山先生诗丨世上浮名何足取,书中无处不春秋

《歌乐集》,系西南政法七八级校友毕业卅年纪念诗词集,二〇一二年由线装书局出版。出版后,学长李尚公先生惠赠一部。纳诸箧衍已久,近日同道搜集盘山先生往年逸闻,传之网路,以相示。因念及《歌乐集》中收录盘山先生诗词歌谣二十首所,可资以考见其心境踪迹。乃摄为图片,公之于此,备同道参观。

-7.jpg!cover_160_120)

【吴钩】苏东坡复仇

我们知道,北宋元丰二年,苏轼身陷“乌台诗案”。诗案的制造者之一便是御史中丞李定,李定当时上札子抨击苏轼,措词杀气腾腾,直斥苏轼犯有四大“可废之罪”

【吴钩】只有明王朝才追求“朝贡贸易”

“朝贡贸易”是海外汉学家提出来概括中国古代王朝对外贸易体系的概念。但坦率地说,这个概念并不准确。因为符合朝贡贸易定义的王朝,只有明代中前期与清初。而更长的历史时段都是“朝贡”与“互市”并行不悖,两条腿走路。

【杨顺仪 肖东洋】那些出自《论语》的对联

通读《论语》,可以发现许多警句,如“质直而好义,察言而观色”“博学而笃志,切问而近思”“隐居以求其志,行义以达其道”,工于语词,前后成对。还有一些出自《论语》的名联,因其“文化含量”之高让人玩赏不已。

【刘续兵】释奠礼:“国庙”里的“国之大典”

文庙,是中华文化的至高殿堂,传统思想的重要场域,在历史上起到了精神信仰、学术传承、人文教化等重要作用,是中华文明特有的景观。文庙最基本的功能,就是祭祀历代儒家圣贤,而人们平常所说的在文庙中举行的“祭孔大典”,传统上称之为“释奠礼”。

【吳笑非】等級制有二,華夷社資之別

荀氏《易》注曰:“尊卑貴賤,衣食有差,謂之理財。”(繫辭下集解)

【隋云鹏】“忠恕”是一种什么样的境界?

“忠恕”一词出于《论语·里仁》。《论语·里仁》记载,孔子对曾参说:“参乎!吾道一以贯之”,而曾参只说:“唯”,并没有正面回答或阐释孔子之道一以贯之在何处。

【余潇枫】和合主义:国际关系学中国学派的理论建构

国际关系理论的中国学派,对以美国为主导的主流国际关系理论提出了挑战。中国学者试图摆脱西方学术话语的影响,构建本国的非西方国际关系理论。而和合主义不仅为一个流动多变的世界提供了独特的价值尺度,而且为人类未来的走向展示了美好图景,为世界发展展示了一条“和而不同”的坦途。

【房伟】立冬:庭前木叶半青黄

在甲骨文中,“冬”是一个象形字,像在用于纪事的线绳两端各打一结,表示某一事件记录的终结,引申为末端、终点。在描述季节时,“冬”便成为最后一个季节的代称,表示四季的“终了”,所以《说文解字》就说:“冬,四时尽也。从仌,从夂。夂,古文终字。”

-20.jpg!cover_160_120)

【沈壮海 刘水静】克己与成己,不动心的工夫

一次探马来报前方战事失利,弟子皆惊惧失色,阳明接待完报信者,徐徐就座,神色自若地重拾中断的话头继续讲解。很快又有探马来报前方叛军大溃,弟子皆喜形于色,阳明接待完报信者,仍徐徐就座,神色自若地继续讲学。有人请教得胜之术,阳明说:“用兵何术?但学问纯笃,养得此心不动,乃术尔。”

【王建民】“推”与中国人行动的逻辑

在儒家社会思想的视野中,与生俱来的恻隐之心是“推”的人性基础;亲亲与尊尊是“推”的基本人伦依据;能近取譬是“推”的日常路径;由己及人“推”而展开的群己关系形成具有独特文明内涵的差序格局。“推”具有重要的方法论意涵……对社会学研究而言,关于“推”的理论和方法论思考具有“明伦”和“自省”的意义。

【隋云鹏】“黑”“白”之间:中国哲学的底色

黑色与白色是至简至纯、相反相成的两种颜色,黑夜与白天的交替,很容易让人类感受到这一点。对于人类来说,黑夜与白天的交替是最为常见的自然现象之一,无论是仰望天空还是星空都会引发他们的无限思索,而这一无限思索是哲学的重要源泉。

-6.jpg!cover_160_120)

【王卓华】作为理学大纲与阶梯的《近思录》

儒家学说是中华民族最重要的精神命脉。《近思录》既是理学的集大成之作,又是进入儒学的门径。