【胡艺华】新时代新“七夕”:中国传统文化的当代阐释

七夕,中国传统节日中最具浪漫色彩的节日。对于中国人来说,这是一个绕不开而又常谈常新的大众话题。数千年来,“七夕节”以其美好的情感愿景、深厚的文化底蕴、唯美的人文意境、通俗的话语表达,在中华大地上深深扎根、代代相传,在时代变迁中继古开今、不断延展,成为中国传统爱情主题文化的一个重要标识。立足中国特色社会主义新时代···

【齐泽垚】中国爱情节:七夕节的当代转换

“七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥。家家乞巧望秋月,穿尽红丝几万条。”农历七月初七是我国传统佳节七夕节,自从《诗经》《古诗十九首》赞颂牛郎织女双星相恋以来,华夏儿女年年都过“七月七”。经历代演化,乞子、乞巧、乞美、乞功名、晒书、葡萄架下听悄悄话等民俗事象逐步融入七夕节庆,但无论如何演化,牛郎织女的爱情主线一直是七夕···

【阿格尼斯·卡拉德】为什么受伤的是我?

每当有人在内心哭喊“为什么受伤的是我?”时,对他的伤害已经造成了。在试图定义这个伤害,确定为什么以及被谁伤害时,他往往是错的。但是,这个哭喊本身从来没有错。

【罗伯特·刘易斯】跌入报复的深渊

显然对人性的特权印象并不深刻,人们在评估七宗罪候选者的长长清单时,决定将报复作为愤怒的表现(愤怒、仇恨)列入其中。

【西奥多·达林普尔】不要拒绝死亡

毫无疑问,有人可能觉得喜欢公墓真是有些怪异,但我要说其实恰恰相反:那些回避公墓的人,或从来没有去参访过公墓的人才是怪人,因为他试图逃避自己死亡的意识和反思死亡的必要性。

【徐伟鹏】汤显祖的书院情怀

青年时求学书院以问道。汤显祖自14岁离家求学后便负箧曳屣,转益多师,先后在拟岘台下求教于徐良傅,从姑山上受业于罗汝芳,国子监中更是问道于天下之名公巨儒。他对自己往返求学的各个书院感情深厚,始终念念不忘。如其在诗作《挽徐子拂先生》的序言中便回忆道:“仆自登徐公之门,辄以鲁连相待。”那时书院之中真是“逶迤城上有高台,···

【牛敬飞】从郊社之祀到南北二郊 ——浅析周代至西汉郊祀之变迁

人类早期文明中大多都存在着对天、地的崇拜。中华文明也较早产生了人格化的天神,《尚书》言尧舜禅让时曾“肆类于上帝”。天神“上帝”还频频出现在殷墟甲骨卜辞中。不仅如此,在距今五千多年的辽西牛河梁遗址中人们发现了三重的圆形祭坛,可能是中国目前所见最早的祭天遗址;长江流域的良渚文化中有方形或长方形祭台,学者据古人“天圆地···

【约瑟夫·爱波斯坦】大卫·休谟和哲学生活

如果大卫·休谟的死亡是真正的哲学家之死,他的一生似乎同样是哲学家的一生。他拥有思考的天赋,进行深入哲学思考的天赋。他渴望获得世界的认可,但不愿意千方百计特意去获得,用当今我们可能用的词就是“超脱”,这是其标志性特征。

【詹姆斯·汉金斯】一致性时代的政治思想——哲学的慰籍

当今时代是思想一致性的时代。或许在一定程度上,所有时代都如此,因为人是群居动物,但在我们时代有一些不寻常的压力让我们必须与某种意识形态保持一致,阻止我们拥有自己的哲学。

【梁涛】清华简《保训》的“中”为中道说

《保训》引人注目,在于其“中”字;引起争议,也在于其“中”字。关于《保训》的“中”,学界的意见已有十余种之多,且不时有新说涌现,大有“你方唱罢我登场”之势。但沈淀下来,真正有影响的不外中道说、地中说、诉讼文书说、旗旗说、民众说和军队说等几种。笔者认真阅读了学者的有关论述,感到要读懂《保训》,读懂《保训》的“中”,以下几···

【郑元会 陈庆欣】辜鸿铭对中国哲学经典的英译及其启示

中国哲学文献历经数千年文化积淀,是中国人对自然界、人类社会和人的思维等领域系统性、深层次的认识,也是中国智慧与人类生存之道的书写呈现,承载了中国人的知识、价值和方法论,凝聚着人际共在与合作的哲学理性。经过明末清初来华的耶稣会士、清代来华的基督教传教士和近现代海内外汉学家的不断努力,中国哲学文献的西语翻译成为传···

孔庙奎文阁见证藏书历史变迁

党的十九大报告指出:“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。”曲阜孔庙大成殿前的奎文阁,既是中国木结构建筑史上的代表之一,又因其作为曲阜孔庙的藏书楼,也就在事实上成为“圣道”的重要载体,使孔庙在文化上的象征意义得到进一步加强。因此,尽管奎文阁只是中国众多藏书楼中的一座,但其兴废变迁与孔氏家族···

【孙向晨】为何《诗经》堪比《圣经》,中国人却选择性忽视?

当下,复兴优秀传统文化正成为风潮,《诗经》中“窈窕淑女,君子好逑”的浪漫,常令人神往。本文指出,《诗经》之于广大国人,往往是一部“文学作品”,但它在中国文化中所起的作用,却不亚于《圣经》之于西方社会的那般重要。如《毛诗序》所述,“先王以是经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗”,诗从夫妇之道起,使人得以理解社会人伦···

【戴和圣】君子饮食有“道”

民以食为天,饮食乃头等大事。“琴棋书画诗酒花,柴米油盐酱醋茶”,道尽了君子生活的雅和俗;而吃饭、品茗、饮酒,关乎人们的生活日常与交际层次,更兼有物质与精神双重文化属性,久而久之遂发展成为中国礼乐文明的重要内涵。古往今来,中国的饮食文化,既秉持中和之美、有礼有德,又于饮食之外、人情往来间、生活细微处,尽显君子之人···

【尹雯】聚焦家谱的语言学研究价值斐然 ——以新发现的敦煌家谱为例

文献与语言学研究关系密切。20世纪30年代起,钢和泰、汪荣宝、罗常培等先生就已经关注到敦煌文献中的语音问题,并利用其中汉藏对音材料开展语言学研究。其后的学者相继开展基于各类敦煌文献的西北汉语方言研究,成果斐然。在方言研究中,有学者偏重于各种语料文本,有学者从西洋传教士文献入手研究台州方言百年演变,有学者从元明清文···

【周瑞春】传统礼治模式的现代实践价值

中国传统礼治模式包含着“礼”和“法”的双重内涵,然而由于历史的局限性,古代“礼治”和“法治”在本质上都走向了人治。实际上,古代中国虽有“法治”之名,但其与现代社会治理中的“法治”迥然不同。前者是端赖君主智慧、德性、胸怀等个体理性的“法治”;后者则是一种基于平等、公平、公正等现代理念,试图以法律条文、法理逻辑、法制规范来替代···

【郭树伟】君子“三喻”

“比德”,是儒家思想中表达君子品质的重要方式,儒家通过美的事物来比喻君子的道德品质。一方面,可以更形象、更直接地表明君子的人生修养境界,另一方面则有利于借助美的事物形象来激发人们对君子善的人格追求。春秋以来,人们借助美的自然事物来比喻君子人格有很多种提法,但具有代表性的莫过于“君子若玉”“君子若水”和“君子若兰”三种···

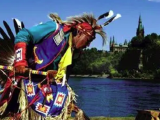

【亨利• 吉鲁】种族清洗政治与抹去历史

鉴于殖民历史和针对那些被认为可抛弃的弱势群体——土著居民儿童的暴力越来越多地被掩盖起来,加拿大必须拒绝对历史记忆的攻击,以避免当今在美国发生的事在加拿大重演。它必须加大能支持种族正义和公民文化的教育体系的投资。如果民主要在加拿大“重新呼吸”,历史就必须成为批判性探索的对象而不是盲目的尊崇。

【布拉德 • 伊斯特】在失败的可能性很大时

乔治 • 斯夏拉巴(George Scialabba)长达四十年的文学和政治批评就证明了他的道德水平和想象力深度,正是这些让他始终能将同情、慈悲和耐心运用到复杂观念和同样艰深的作家身上。对斯夏拉巴来说,这种思想美德不是批评的替代品而是前提。他寻求表达的是带着人文关怀的社会主义,这是我们政治经济的最佳选择,也是社会明确追求的乌托···

【佩德罗·布拉斯·冈查雷斯】未来主义与文明人

西方文化是从对未来前景的渴望中产生的。这是为什么未来拒绝被驯服或者被躲进可预测的计划中的重要理由,因为这将让人屈服于社会改造工程师的实证主义心血来潮和施虐狂。