【孙向晨】为何《诗经》堪比《圣经》,中国人却选择性忽视?

当下,复兴优秀传统文化正成为风潮,《诗经》中“窈窕淑女,君子好逑”的浪漫,常令人神往。本文指出,《诗经》之于广大国人,往往是一部“文学作品”,但它在中国文化中所起的作用,却不亚于《圣经》之于西方社会的那般重要。如《毛诗序》所述,“先王以是经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗”,诗从夫妇之道起,使人得以理解社会人伦···

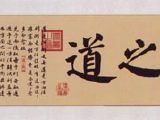

【戴和圣】君子饮食有“道”

民以食为天,饮食乃头等大事。“琴棋书画诗酒花,柴米油盐酱醋茶”,道尽了君子生活的雅和俗;而吃饭、品茗、饮酒,关乎人们的生活日常与交际层次,更兼有物质与精神双重文化属性,久而久之遂发展成为中国礼乐文明的重要内涵。古往今来,中国的饮食文化,既秉持中和之美、有礼有德,又于饮食之外、人情往来间、生活细微处,尽显君子之人···

【尹雯】聚焦家谱的语言学研究价值斐然 ——以新发现的敦煌家谱为例

文献与语言学研究关系密切。20世纪30年代起,钢和泰、汪荣宝、罗常培等先生就已经关注到敦煌文献中的语音问题,并利用其中汉藏对音材料开展语言学研究。其后的学者相继开展基于各类敦煌文献的西北汉语方言研究,成果斐然。在方言研究中,有学者偏重于各种语料文本,有学者从西洋传教士文献入手研究台州方言百年演变,有学者从元明清文···

【周瑞春】传统礼治模式的现代实践价值

中国传统礼治模式包含着“礼”和“法”的双重内涵,然而由于历史的局限性,古代“礼治”和“法治”在本质上都走向了人治。实际上,古代中国虽有“法治”之名,但其与现代社会治理中的“法治”迥然不同。前者是端赖君主智慧、德性、胸怀等个体理性的“法治”;后者则是一种基于平等、公平、公正等现代理念,试图以法律条文、法理逻辑、法制规范来替代···

【郭树伟】君子“三喻”

“比德”,是儒家思想中表达君子品质的重要方式,儒家通过美的事物来比喻君子的道德品质。一方面,可以更形象、更直接地表明君子的人生修养境界,另一方面则有利于借助美的事物形象来激发人们对君子善的人格追求。春秋以来,人们借助美的自然事物来比喻君子人格有很多种提法,但具有代表性的莫过于“君子若玉”“君子若水”和“君子若兰”三种···

【亨利• 吉鲁】种族清洗政治与抹去历史

鉴于殖民历史和针对那些被认为可抛弃的弱势群体——土著居民儿童的暴力越来越多地被掩盖起来,加拿大必须拒绝对历史记忆的攻击,以避免当今在美国发生的事在加拿大重演。它必须加大能支持种族正义和公民文化的教育体系的投资。如果民主要在加拿大“重新呼吸”,历史就必须成为批判性探索的对象而不是盲目的尊崇。

【布拉德 • 伊斯特】在失败的可能性很大时

乔治 • 斯夏拉巴(George Scialabba)长达四十年的文学和政治批评就证明了他的道德水平和想象力深度,正是这些让他始终能将同情、慈悲和耐心运用到复杂观念和同样艰深的作家身上。对斯夏拉巴来说,这种思想美德不是批评的替代品而是前提。他寻求表达的是带着人文关怀的社会主义,这是我们政治经济的最佳选择,也是社会明确追求的乌托···

【佩德罗·布拉斯·冈查雷斯】未来主义与文明人

西方文化是从对未来前景的渴望中产生的。这是为什么未来拒绝被驯服或者被躲进可预测的计划中的重要理由,因为这将让人屈服于社会改造工程师的实证主义心血来潮和施虐狂。

【詹姆斯·罗宾逊】理智与情感

我们看到虽然情感和理智之间存在分界,但这个边界并非不可跨越。这首先通过显示激情是我们的理智能力可以理解和使用的而展现出来,激情能够被指代为旨在解释行动欲望或为之辩护的组成部分。在此基础上,它被视为激情即便可能有些身不由己,但仍然能够依据个人的判断标准以理智的方式行动。

【余秉颐】“肩圣贤而躬实践”,新安理学的致思取向

“新安理学”是理学的一个派别,由于它孕育、形成于徽州地区,而徽州古称新安,故名新安理学。它从产生、发展到趋于衰退的过程,跨越了宋、元、明三代,直到清代朴学兴起之后,始转向衰微。

【张华娟 徐佳】用传统文化的活水滋养家庭教育的根脉

《孟子》有言:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身。”自古以来,中华民族便重视家庭与家庭教育。家庭是“国之本”,是社会的基本细胞,是人生的第一所学校。《礼记》提出的“大学之道”,包括格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下八个层次。这既承载了儒家士大夫“兼济天下”的政治理想,也可视为对传统教育理论的一种概括···

【赵志浩】先秦儒家德性政治的积极要素

先秦时期,由于特殊的政治和社会环境,当时的学者或学派大多都拥有强烈的救世治世精神。各学派极力向世人展示他们的政治理念,目的都是为了重建天下秩序,实现天下的统一和太平,从而达到天下大治的目的。那时,各个诸侯国都蠢蠢欲动,相互攻伐,造成天下秩序失衡。孔子认为,治世首先要“治心”,人心浮动必然不守规矩,相互侵夺。

【王绍琛】士人在传统社会治理中的作用

在我国传统社会相当长的一段历史时间内,士人是儒家文化的担纲者。在韦伯看来,士人作为治理者,与天子共享权力。无论二者在历史变迁中所形成的张力如何,都使得传统社会的治理结构深刻地打下了儒家文化的烙印。这种现象在传统社会漫长的历史演变中占据了主流。诚然,旧的治理思路不可能会在新的时代找到完全再生的土壤。然而,如果将···

【高富贵 干春松】传统文化与奥运精神的融合 ——以“射礼”为例

在近代奥运历史上,由于国力和体育运动普及的原因,中国曾经只是一个边缘性的存在。不过,随着国家社会与体育事业的发展,中国和奥运会的关系正在发生着根本性的变化。在2008年北京奥运会上,当“我和你,同住地球村”的歌声响起,当“同一个世界,同一个梦想”的口号传遍世界的时候,中国热情拥抱了世界,也向世界传递了中国人对于奥运的···

【杨朝明】中华传统文化共识与儒商精神

2020年世界遭遇了新冠肺炎疫情,这场疫情严重影响了世界经济发展。但是我国有效控制了国内疫情,在疫情中的所做所为极大彰显了中华文化的强大力量。我们在抗击新冠肺炎疫情斗争中形成的抗疫精神已经成为社会道德共识,这种共识是对中华传统美德的继承与延续,也经过了无数抗疫英雄事迹等的实践证实。但是很多人仍然缺乏思考危难的能力···

【杨朝明】孔子的叮咛:《周易》之中“观德义”

孔子晚年迷恋《周易》,这可能出乎很多人的意料。人们都知道孔子与《春秋》的关系,他本人就说:“知我者其惟《春秋》乎,罪我者其惟《春秋》乎。”《春秋》中寄寓了孔子的微言大义,表达了孔子的政治观念。没想到的是,马王堆帛书《易传》中竟然有孔子包含类似意蕴的话:“后世之士疑丘者,或以《易》乎?”一句话透露了孔子与《周易》非···

【马津 马东风】“礼”“乐”关系研究

孔子研究院院长,中国著名儒学研究专家,杨朝明先生在他的《鲁国礼乐传统研究》一文中指出:礼乐文化作为中国传统文化中的荦荦大者,几千年来它像一条奔腾不息的河流,承载着中国古代政治、伦理、宗教、经济、艺术、审美心理、民族个性等多种文化形态源远流长,延绵至今,即使对当今社会,其影响仍是巨大而深刻的。

【顾培东】认识传统社会“无讼”理念

对于息事避讼,我国古代许多思想家表达过类似的态度。孔子说:“听讼,吾犹人也,必也使无讼乎”,这体现了儒家在国家和社会治理中尚“和”的主张。道家表达了谦和不争、不争而善胜的处世态度。法家虽然主张严刑重罚,但究其根本是希望通过法令滋彰来定分止争,并不希望天下纷扰不断。

【王志强】注重事理、情理、法理相结合

历史是最好的老师。经过长期发展,我国古代在社会治理方面积累了丰富经验和智慧,构建起一系列法律制度,以保障社会安全、应对风险灾害等,展现出强大的制度建设能力。这些法律制度成果不仅有效应对了当时社会面临的种种问题,也蕴含着许多值得学习的思想和理念。

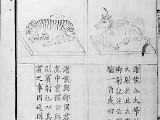

【马牧原】《典籍里的中国》:跨越时空的对话

《典籍里的中国》运用电视化、通俗化表达,让“遥不可及”的文化典籍变得“触手可得”,让“高冷”的历史故事在电视里变得“活”了起来,加深了人民群众对中华传统文化的理解。从《尚书》到《天工开物》,从《史记》到《本草纲目》,再到新近播出的《论语》,一本本典籍不仅关乎科技、医药、历史和文化等方方面面,更是老祖宗心血与智慧的结晶···