【李旭】阳明心学对孔颜乐处的创造性阐发

中华文明是自信自强而富有乐感的古老文明,这一乐感基调首先蕴含在周文明的礼乐文化传统中,通过儒家学问得到发扬光大,其哲理典范就是孔颜乐处的生命风范,此一风范在北宋经过周敦颐和二程的重新发扬而深入人心,成为历代儒者向往和一再体证诠释的生命境界。

【王江涛】好学乐教与孔颜真乐

孔颜之乐是宋明以来历代儒者津津乐道的话题,具有罕见的连续性特征。昔日周敦颐教程颢“每令寻颜子、仲尼乐处,所乐何事”(《二程集》),“寻孔颜乐处”由此成为有志于成圣成贤者追求的精神境界。这种境界非生而有之,而是靠后天的修身工夫实现。事实上,从《论语》的文本及其所反映的历史现实来看,孔颜之乐与好学乐教的精神有关:孔子···

【程志敏】孔颜所乐何事

中唐以前本无“孔孟”之说,更无“孔颜”之论,惟有“周孔”之称。唐宋以降,儒家内部的格局发生了根本性的变化,“四书”横空出世,即便不能说侵越“五经”,至少与之相提并论矣,中国思想的特质亦由此有了很大的改观。

【屈宁】章学诚与扬州学派的学术交集

以乾嘉学术“异类”自嘲的章学诚,与作为乾嘉学术主流之一的扬州学派之间,实存在着重要的学术交集。无论是章氏对扬州学人的推重,还是扬州学人对章氏学术的接受,都颇耐人寻味。从中不仅可以窥见《文史通义》的早期传播史,对于重新审视扬州学派的史学建树,深化对乾嘉学术多元化特点的认识,也颇具启发意义。

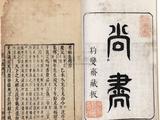

【刘杰阳】《尚书》在英语世界的传播

《尚书》《诗经》等儒家经典是我国传统文化的核心文本。相关文献从六朝开始,随着文化交流播布域外。其跨文化传播主要有两种途径:一为经学典籍在域外的传抄刊印,二为经学文本的翻译研究。在与我国文化较为相近的东亚文化圈,汉籍的直接流播是常见的形式。而在语言文化差异较大的英语世界,则以相关文本的翻译为首要传播形式。

【杨杰】郭店简《老子》所示早期儒道关系

儒道关系是中国古典思想世界演绎的一条基本线索,学界有“儒道对立”“儒道互补”“儒道会通”“儒道相通”“儒道和合”等不同说法。这些观点往往以秦汉及其后的文献为分析对象,把儒家、道家当作两个独立的学派进行比较,而轻看了多种思想在竞争合作中的相互渗透、交融与流变。

【向敬之】中国书院文化是怎么炼成的

要想知道中国书院文化是怎么发展的,我们就得追根溯源,同历史修好,沿着文献中的纵横脉络,探寻传统国情下书院文化的现场与过往、生存与盛衰。

【秦琼】古籍传承见证中华文明的连续性

各种版本的古籍见证了中华文明的源远流长、欣欣向荣,蕴含着中华民族的智慧、精神。收藏好、保护好、利用好古籍,才能把世界上唯一没有中断的文明传承下去,才能更好地推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,担负起新的文化使命、建设中华民族现代文明。

【李开升】天一阁与中国古籍文化的传承发展

中国传统文化的最重要特色之一是数千年连续不断的文字及承载文字的典籍体系。古籍文化是这一特色的集中体现,同时也是中华文明的重要精神标识。天一阁为我国现存最古老的藏书楼,天一阁藏书是中国古籍文化的优秀代表。书楼俱存、书楼同在,是天一阁作为藏书文化遗存独一无二的特色,象征着中国古籍文化乃至中华文明顽强的生命力。天一···

【侯乃峰】当前《论语》的研究方向与空间

中华传统文化以儒家学说为主流,儒家学说的薪火相传又以儒学文献为主要载体。《论语》一书作为儒家经典“十三经”之一,在经学史上地位特殊,历来备受学者重视。两千多年来,《论语》流传极为广泛,其中的思想已经深深沉淀到中华民族的心理特质之中,成为中华民族传统核心价值的重要组成部分,也是深刻影响中华民族前进的文化基因之一。

【关珺天】汪琬与清初学风

汪琬(1624-1690),字苕文,号钝翁,长洲(今江苏苏州)人,顺治十二年(1655)进士,累官户部郎中,康熙十八年(1679)举博学鸿儒,授编修,与修《明史》,有《尧峰文钞》《钝翁前后类稿》《钝翁续稿》等集存于世。汪琬与侯方域、魏禧并称“清初古文三大家”,其诗与王士禛并称“汪王”,又名入“海内八家”,在清代思想文化史的典范叙事···

【王玉吉 汪海俊 邹怡静汪 雨俞贝贝】明清时期台州儒学学统的建构与书写

学界用“台学”一词指称台州历史区域内,以程朱理学为主体发展起来的区域性儒家学术流派,以及由此形成的学术传承体系。

-4.jpg!cover_160_120)

【陈来】如何理解历史上的“浙学”

大家都知道最早提出“浙学”的是南宋大儒朱熹。朱熹不仅提出并使用“浙学”的概念,而且还使用“浙中学者”“浙中之学”“浙间学问”这些概念,这些概念跟他使用的“浙学”概念类似或者相近。朱子提出的“浙学”,原指婺州吕学,后扩大到永康陈亮之学,又扩大到永嘉陈傅良、叶适之学,最后定位在南宋浙江的事功之学。

【陈岳】《孔子家语·王言解》与孔子王道思想

《王言解》之言,道之所载,王言者,王道也。《孔子家语·王言解》是一篇记述孔子向曾子传授明王之道的文献。

【贾娟娟】《诗经》研究的当下责任

古之学者,多以“为往圣继绝学,为万世开太平”为任,于今之学者而言,承前启后的学术使命,亦是应有之义。《诗经》传统的悠久沉重,自不待言,当下研究的历史责任中,既包含着两千余年的经学传统,更融汇了“五四”以来的现代范式,当代语境下的传统延续、学术转型则是仍在延续的深刻议题。

【廖璨璨】晚明清初“格物”之学的中西会通

“明清之际”在中国哲学史的叙述中,往往是指从宋明理学向近代哲学转向的阶段。对这一时期学术思想的定位,无论是早期启蒙说还是后理学时代,指向的都是如何看待其与宋明理学的关系问题。理气、情欲、格致、公私等理学语词被晚明学人进行了解构和重构,而“格物”之学的内涵转变尤为典型。

【殷慧】理学家如何体贴天理

宋代新儒学的复兴有着深厚的政治、社会和学术基础。在“学以至于圣人”的时代呼声中,天理论的提出无疑具有划时代意义,是儒学体系整合和建构中具有标志性的理论创新。程颢曾言:“吾学虽有所授受,‘天理’二字却是自家体贴出来。”

【陈维昭】明清“四书文取士”具有三重意涵

在明清科举史上,“四书文取士”的表述有三种不同意涵。一是指考官在阅卷衡文过程中,懒政渎职,或因时间紧迫,只阅首场四书文,便决定士子的取舍;二是指在科举考试中,某人因其四书文特别优秀而被录取;三是指四书文在本质上是一种理学文章,因强调理学在科举中的首要位置,便以“四书文取士”统称科举取士制度。分清其不同意涵,对我们···

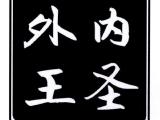

【张培高】“内圣外王”何以成为儒学之专指

“内圣外王”是中国哲学史上一个影响深远的论题。一谈及此,人们往往首先联想到儒学,甚至将其作为形容儒学之专指。实际从哲学史上看,只有在北宋中期以后,“内圣外王”一词才逐渐被用来概括儒学。在此之前,它所指向的内容更为多元。本文主要探讨“内圣外王”的内涵与意义经历了怎样的演变过程,又是如何成为儒学之专指的。

【王轶楠】阴阳思想为化解可重复性危机提供有益启示

2015年,开放科学合作组织(Open Science Collaboration)在《科学》杂志上撰文称,只有36%至47%的认知与社会心理学研究成果可以被成功重复。虽然该文被吉尔伯特(Gilbert)等人指出在方法和统计分析上存在诸多问题,但它依然在心理学界掀起轩然大波。