【李谷乔】也谈《论语·乡党》两大公案 ——与李伟阳先生商榷

对于《论语·乡党》中“康子馈药”和“山梁雌雉”两章,历代学者读解纷纭,莫衷一是。这两章之所以成为聚讼千年的学术公案,根本原因是后世对孔子的情志体悟不透彻以及对相关文本阐释的不确定性。

【吕双】从《汉书·艺文志》著录看《孔子家语》

近年来,《孔子家语》作为重要的孔子遗说,受到学界的特别关注。由于《孔子家语》长期遭受学者的怀疑,一直没有得到人们应有的重视。

【陈赟】伟大经典的研习具有开放性

人是学习的主体。相对于其他存在者,人本能匮乏,从出生到独立生存,需要较动物远为漫长的过程,这是一个必须以社会化方式展开的共同生存和学习的过程。通过学习与教育而获得的精神传承对人极为重要,它是回应本能匮乏的主要途径。

【柳谦 孟鑫】赓续文脉:如何让传统文化活起来

汉字如果不在文章中,就是枯的,文献不在文人的笔墨间新生,也是枯的,文物不在“文境”中,同样是枯的,而华夏先祖能够让文字、文献、文物生生而不枯,最后形成流动的传统文化文脉,根本在于“文教”。

【王子今】论《史记》之“不绝” ——兼谈对中华文明连续不中断因素的思考

中华文明数千年来持久发展,曾多经历严重内在弊病和强势外来攻夺导致的挫折、摧伤、打压和冲击,如西汉人史论所言因强势外族侵夺的威胁,“南夷与北夷交侵,中国不绝如线”,但仍然长期连续而不中断。借助《史记》及其他上古文献有关“不绝”的多种文化特征的表述,中华文化之所以能够连续“不绝”,可从宗亲关系、祠祀礼俗、文化威权、道德···

【宋健】歌与诵:《诗》的两种礼仪功用

在一定历史时期内,《诗》与礼互为表里,是承载周人意志的复合载体。《诗》在礼乐仪式中的演述,大致存在歌与诵两种方式。

【黄金灿】探寻经学与诗学互为向度的空间

经学与诗学之间存在着一个互为向度的空间。就知识类型而言,经学作为一种思想性与教化性兼备的知识体系,滋养着诗学;诗学作为一种感悟性和审美性并重的知识体系,延伸着经学。就文化传统而言,地位尊崇的经学在向下灌注着诗学的过程中延伸了文艺向度

【张劲松】清代书院的养士活动

我国古代书院具有养士的优良传统。所谓养士,指书院不收取肄业生徒的束脩,且提供膏火、课奖、花红等津贴与奖励经费,使士子无衣食之忧而安心求学的举措。书院自唐代兴起以来,教育功能不断强化,在演变的过程中形成了教养相资、教养一体的发展模式,养士与教士成为书院的两大主要事业。

【孔勇】孔尚任《大学讲义》的生成过程与思想意蕴

在孔尚任相关作品之中,《大学讲义》是经常被人们忽视的一篇文献。究其原因,盖有两点:首先,此文仅四百余字,内嵌于作者所撰《出山异数记》,并未独立成目,研究者较少留意;其次,如周洪才所说:“尚任以文学名家,世人但知《桃花扇》、《湖海集》,殊不知其经学亦自渊源深厚,涉笔成文。”鉴于此,周先生在《孔子故里著述考》书中特···

【高培华】子夏的历史贡献

子夏是孔子的高徒,魏文侯、李悝、吴起等人的老师,孔、孟之间最有影响和成就的儒学大师;是孔子身后《六经》的主要传人,经学鼻祖和《论语》的主编者之一。但是,由于宋儒片面推崇思孟学派、疑古思潮盛行等原因,学界对子夏及其开创的西河学派,长期缺乏应有的认识和评价。笔者依据20多年的研究,在此略陈管见。

【雷博】《周礼》在中华文明大一统体系建构中的意义

在中华文明五大突出特性中,“统一性”是非常重要的特质。历史上,“分久必合”与大一统的建构是一个基本趋势,这里面既有历代思想家、政治家在伦理观念和礼乐制度层面不断探索创造所带来的文化凝聚力与文明向心力,同时也是各族群之间交往、砥砺、碰撞、融合的产物。在各种内外因素中,《周礼》是一条很重要的线索,对中华文明大一统体系···

【万物君】2000多年来,学者皆称宗周即镐京,很可能是错的

诗曰:“赫赫宗周,褒姒灭之。”毛传:“宗周,镐京也。”郑玄曰:“武王作邑于镐京,谓之宗周,是为西都。”皇甫谧《帝王世纪》曰:“武王自丰居镐,诸侯宗之,是为宗周。”

【陈士银】明代儒学对今天世界启迪几何?

综观中外历史,有三大微笑让人印象最为深刻:一是摩诃迦叶的微笑,这是领会佛教真谛的微笑,代表佛祖和迦叶师徒传承的默契;二是蒙娜丽莎的微笑,这是文艺复兴的微笑,代表民众走出神的光环,绽放人的魅力;而第三大微笑则是王阳明临终前的微笑,这是儒者的微笑,代表内圣与外王的结合及从心所欲的超越。明代儒学以王阳明为第一流代表···

【杨国荣】教育与伦理

教育与伦理的关系需要从理论层面加以审视。有些学者认为,未来的思想发展将以教育学为主;也有的学者(如列维纳斯等)将伦理学视为第一哲学。从更宽广的视域看,伦理学与教育学的融合可能是未来的发展趋向。

【冯兵】先秦儒家政治思想的衍变与特点

在先秦儒家中,从孔子到荀子,中间历经的两百多年时间,正好处于德国学者雅斯贝尔斯所谓的“轴心时代”的高潮期。

【刘全志】史实与书写:《左传》春秋叙事的礼义价值建构

一般而言,真实的历史被称为“史实”,而有关历史的记载被称为“书写”。毫无疑问,历史书写应以呈现历史真相为目的,但是因为真实的历史特别是历史的细节往往是复杂的,即使是历史现场的亲历者也只能从某一方面去叙述、书写。如果再考虑到书写者的主观偏好、价值选择等,那么历史书写必然带有书写者的主观立场和价值判断。因此,通过历史···

【马龙祥】《华阳国志》:中国现存最早的地方志

东晋时期成汉常璩所著《华阳国志》(原作《华阳国记》)是中国现存最早的地方志,其成书于公元348—354年之间,因地处华山之阳而名。此书记载了从远古至东晋穆帝永和三年(347年)今西南以及陕甘鄂部分地区的山川地理、物产资源、经济文化、历史人物与民族关系的丰富内容,是研究古代西南地方史和西南少数民族史以及蜀汉、成汉史的重要···

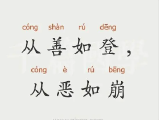

【刘余莉】“从善如登,从恶如崩”

“从善如登,从恶如崩”出自《国语·周语下》。意思是说,为善如登山那样艰难,造恶如山崩那样迅速坠落。这一典故的背景是在东周末年,王子朝叛乱,周敬王被逐出都城,逃到成周(今河南洛阳东北)。诸位流亡大臣拟在成周筑城建都。晋国的执政者魏献子赞同,然而卫国大夫彪傒却认为不可,并引用了“从善如登,从恶如崩”这句谚语以及从前历···

【李成晴】内学与外学

古典文史传统中的术语,往往会发生内涵的转移以及外延的拓展。随着时日的迁流,其本初的含义,或转为另一义而原义消亡,或衍为多义而数义并存,因此,对此类术语义项的梳理就显得颇为必要。就拿“内学”“外学”来说,两个词在学术史上颇为常见,然其所指却经历过数次衍生,人们今天所习以为常的以“内学”指代佛学,以“外学”指代儒、道等学···

【孔德立】管仲之仁与诸夏之礼 ——从春秋霸政看孔子仁学的来源

“仁”作为儒学的核心价值,对中国文化传统的形成与发展起到了基础作用。孟子引孔子曰“道二,仁与不仁而已矣”(《孟子·离娄上》),以行仁作为人道的必然选择。