【徐冉】明代品官朝服探析 ——以孔府旧藏衍圣公朝服为例

明朝以恢复华夏衣冠为己任,在服饰建制之初既参考和吸纳了周、汉、唐、宋的部分服饰制度内容,又产生了改革和创新,最终形成了完整的服饰体系。而朝服是明代服饰中重要的大礼服,对明代礼制的研究有着重要意义。因孔子嫡裔衍圣公的特殊地位,孔府得以传世留存下来大量明代服饰,其中有一套完整朝服主、配服完备,从服装规制及配饰等级···

“节气民俗,书院共享”大暑民俗文化共享体验

油然作云,沛然下雨,此天之晟景,高丽浑出。仰之弥高,钻之弥坚,此人之圣心,高崇彰显。高山仰止,景行行止,此诗之胜喻,高讽鼓舞。青青其叶,皇皇其华,此花之盛开,望出天际,高姿竞妙。而赏般般可贵品种种高尚者,在乎人,在乎灵魂高处,在乎神思逸飞,在乎志与云同。偕天时,悟圣心,怀诗情,践风俗,大暑时节,书院民俗之约,···

大暑:何以消烦暑?修得宁静心

古人认为,萤火虫是由夏秋季的腐草变化而来,直到南宋,萤火虫产卵于腐草之上然后孵化成虫的事实才被发现。萤火虫又名“烛宵”“耀夜”,是大暑迎接立秋的诗意之虫。

【曹海东】学术札记与中国古代学术

札记是我国古代一种重要的著述形式,又称杂识、杂录、笔记、笔谈、丛谈、随笔、随录、漫录等,今人常以“笔记”一名统之。古代札记的内容涉及广泛,包罗宏富,上至天文、下至地理、中至人事,无所不赅。在种类多样的札记体著述中,有一种是以学术问题探讨为主要内容,可称之为学术札记,其间多有真知灼见,是古代学术园地中一朵绚丽多彩···

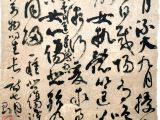

【刘洪玮】壬寅诗词联近稿

刘洪玮,1984年生,字道瓌,号芥斋,一号劢庵,别署蕲照阁主人,网名风蓬子,山东武城人,学宗张横渠、王船山。蕲照阁山长、公众号主编、沧溟诗社社长。现为中华诗词学会会员,德州市诗词协会会员。

【李德嘉】从孔子“无讼”真相看儒家的司法智慧

传统儒家官员运用教化方式解决纠纷,在息讼解纷的过程中为乡村社会塑造儒家的人伦秩序,同时为乡村社会培育乡绅,作为官民沟通、辅助教化的纽带,最终期待以一种“润物细无声”的方式实现百姓的自我治理。

【吴钩】宋朝与明朝,哪朝平民的收入更高?

我们经常听到“晚明资本主义萌芽”的说法,而海外汉学界则有宋朝为“现代的拂晓时辰”的论断,那么,这“萌芽”与这“拂晓”之间,究竟哪一个更加富庶呢?或者干脆点说,哪一个时代的平民生活水平更高一些?嗯,有必要来比较比较。

-5.png!cover_160_120)

【孟琢】天地人中的“王”道秩序 ——谈《说文解字》对“王”的说解

王,天下所归往也。董仲舒曰:“古之造文者,三画而连其中谓之王。三者,天地人也,而参通之者,王也。孔子曰:一贯三为王。”

【周建忠】忧乐系天下 风雅传至今

21世纪以来,文学世家研究成为学界新的学术增长点,发展迅速,成果丰硕,为地方文化与古代文学研究提供了新的阐释路径。一般的文学世家研究,往往聚焦于传统科举联翩、簪缨相继的士大夫家族,而《明清通州范氏家族文学与文化研究》则致力于文学世家的独特形态和文化精神研究,给人耳目一新之感。

【李林傑】天、人格天与自然天

攸关“天”的话题,从古到今均是热议所在,不论是西方文明、中华文明、印度文明乃至东洋文明,“天”的概念均是主流思考与探讨的主题之一,造就了各具特色的“宗教哲学”或“宗教特质”,形塑了地域分化的国民性质与文化风貌。

【柯小刚】人民的天下:《诗经·七月》的王业

《七月》序云“陈王业也”,然而《七月》诗中既无王侯将相,亦无文治武功,只有衣食稼穑、四时农事、桑麻狩猎,以及蟋蟀和仓庚的鸣叫、采桑女的惆怅和年终祝酒的欢欣……一切有名的人物和载诸史籍的伟大功业都在此销声匿迹,只有人民的生机遍布大地,象无名的野草一般蓬勃生长,汹涌蔓延。如此,乃是王业也,非霸业也。

【朱津】中国古代帝陵的保护传统

清代学者朱孔阳《历代陵寝备考》中记述了自传说时代以来三百余位帝王陵墓的大致方位。除了具有象征意义的“三皇五帝陵”之外,目前经过考古证实的最早陵墓是位于河南安阳的殷墟王陵,自秦汉以降随着文献记载的丰富,陵墓的信息更加明确。帝王陵墓是我国珍贵的文化遗产,集中体现着历代王朝的政治诉求、礼仪制度、社会思想以及宗教信仰等···

【徐艳】经典镜像中的知音 ——王阳明眼中的陶渊明

异代知音是文人墨客经常吟咏的内容。与同代知音相比,异代知音更有一种多层面镜像投射的意味:历经千载,偶像已在诸多次被奉为经典的历程中,发生了较大程度的理想化重塑;而眼下的心灵契合,又是一次以自我认识为中心的镜像投射。也就是说,当跨越时空的两个心灵发生契合,并非是相对于二者的平等真实的心灵契合,而是以引为知音之一···

【武海军】皆有一段圣贤义理在其中 ——选本批评视野下的散文家王阳明

选本批评视野下的散文家王阳明,呈现出丰富复杂的样态,选本对阳明散文既有彰显的一面,也有遮蔽的一面,但由于选本的认可度以及选家对王阳明事功、学术、文章之间的选择与权衡等诸多原因,王阳明成了被遮蔽的散文家。

【张学松】《思归轩赋》与王阳明的乡愁

乡愁是流寓赋的基本主题,但在王阳明之前的流寓赋,其乡愁的内涵主要是对古国、故都、故土、故园的眷恋与怀念,而明代心学大师王阳明于正德十四年(1519)在赣州所写《思归轩赋》则别开生面,抒发了有别于传统的别样乡愁。

【府建明】出版是一项需要耐心的工作

中国有没有“哲学”?设若有,是谓“中国哲学”还是“中国的哲学”?这些问题曾在学术界有过一定的争论。现在绝大数学者认为这是个伪命题,但仍有少数人抱有这样的疑惑。最近江苏人民出版社推出的《中国哲学通史》(学术版),以新的研究方法和写作范式,很好地回答了这个问题,也为广大读者认识博大精深的中国文化提供了一把很好的锁钥。

纪念王船山诞辰402周年,坤社诗人奉释菜诗75首

湖湘道统起于濂溪,胡氏父子继之,张南轩为之廓然光大,岳麓、碧泉遂为天下士子之仰止。宋崩,岳麓中缚鸡者,尽皆振奋,慷慨御污,浴血而亡,无一偷生者。湖湘之精神由此以奠,而湖湘之菁华,亦因之折损太过。使有明一代隐入休养,趋向蛰伏,其可称道如李东阳者不过一二。然明倾,船山复起,奔走不成,遂以遗民遁世,为天下忧愤,痛注···

【刘梦溪】《诗》《书》《礼》《乐》是最早的教科书

六艺可以全提,可以合论,亦可分论。现在请合论《诗》《书》《礼》《乐》。《诗》《书》《礼》《乐》为何可以并提合论?盖缘于此四“艺”实有其特殊性。这涉及最早的学校设置何种课程的问题。我国学校起源甚早,殷商不必说,前面的夏朝甚至五帝之时,已有学校存焉。当然形成健全完整的学校建制,是在周朝。

【朱光磊】长江文化视域下江南实学精神的历史演进

在中国传统中,文化最初来自《周易·贲卦》:“刚柔交错,天文也;文明以止,人文也。观乎天文,以察时变,观乎人文,以化成天下。”天地之道是天文,而人对于天地之道的觉察省悟就是人文。既考虑到天文,又开展出人文,以之来创造世界、更新生活,就是文化。可以说,文化的含义,本身就与天时地利以及人类实践密不可分。

【熊建】《尔雅》:是古代词典,也是吃货指南(子曰诗云)

不好好读古书,可能会食物中毒。