-96.jpg!cover_160_120)

【阿德里安·克鲁兹】马克思主义与佛教

无论你坐在菩提树下还是站在工人中间,人生就是一片苦海。但是,这两大学派的救赎方法有何相同之处呢?

.jpg!cover_160_120)

【乔治·柯门索】大声说出我们的恐惧

如果我不当作家,很可能希望当一名歌手、鹦鹉、间谍或神经外科医生。不幸的是,我唱歌的唯一场合是在淋浴时,乘飞机我只坐过经济舱,最接近间谍活动或者大脑手术的是在上大学时,我伪装成医生悄悄溜进国家医疗中心。

【佩德罗·布拉斯·冈察雷斯】让·弗朗索瓦·何维勒、极权主义冲动和知识分子

让·弗朗索瓦·何维勒(Jean-François Revel)犀利无比的书《民主如何消亡》第一章的标题是“偶然事故的结局”。这个偶然事故是民主过程的未来,更具体地说是西方民主的未来。何维勒非常说明问题的观点是现代民主是历史革新和人类实验性的社会政治组织。他认为这个实验还在进行中,因而是流动性的。这样看来,民主是必须不断提供营养和强···

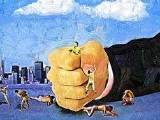

【田飞龙】长臂管辖与美国的全球法律殖民

所谓的“司法主权”的本质在于主权地位是否完整与对等。无论是欧盟整体,还是法国或其他成员国,在继续接受美国安全保护、情报控制与全球化公共服务的同时,很难凝聚起充分的共识和力量去反制美国的长臂管辖。

【张敏】“袁氏当国”时期的央地军政关系析论

军事改革需要国家领导者和政治精英共同的智慧和经验,进行长期的努力。后发现代化国家更需要在中央军事集权的前提下,进行央地适度分权,发挥中央与地方两个积极性,需要防止地方主义的政治分裂,整合社会资源,增强国家认同,其分权方式应通过法治化实现。

【吴钩】宋仁宗差点成了被告

在宋代,“民告官”的行政诉讼是挺常见的,宰相都有可能被布衣告上法院。有网友留言说:民告官不算什么,问题是平民能够告皇帝吗?如果不能告,即便再开明,也是皇权专制。

【陈赟】对传统儒家形上学的推进——评杨国荣先生的“具体形上学”

杨国荣先生的具体形上学,拒绝了各种抽象的形而上学,拒绝了本质主义的儒学;在世界哲学视域中,在儒学的当代发展的脉络中,具体形上学乃是生成中的儒学,是接续儒学从中国的哲学到东亚的哲学再到世界哲学的发展的最新成果。

【李华】数与德 ——荀子对思孟的非难与孔门易学分野

《荀子·非十二子》对子思、孟子的非难,是人们得以了解孔孟之间儒学传承状况的重要记录。马王堆帛书和郭店竹简《五行》篇重见天日后,思孟五行说得到确证,相关争讼似已尘埃落定。然而,荀子对子思、孟子的非难最终落脚于二者对“仲尼子弓”之学的淆乱,这也提示我们,荀子指斥思孟背后还存在着学脉传承的分歧。由此入手可以发现,荀子···

-4.jpg!cover_160_120)

【许石林】烹小鲜:好人尤其要警惕自己的雄心壮志

深圳大鹏湾畔的居民,每天早上去市场上买菜,到水产档一看,没有了小鱼虾,就会说:今天没有菜吃!在他们看来,那些整齐的网箱养殖的大鱼大虾都不是好东西。只有那些小鱼虾才是海的味道。我在大鹏吃过一种小红虾,至今吃过的其他各种虾都不能和它相比。

【张道奎】儒学复兴路径刍议

儒学的复兴,是当下中国思想文化界的一个新动向。这个新动向由涓涓细流到汇聚成潮,走过了近三十年的时间。

-56.jpg!cover_160_120)

【齐城】儒家学派的政治哲学及教育思想 ——兼谈以孔子诞辰日为教师节的文化价值

以孔子诞辰日为教师节,不仅表明中国人不忘传统,感恩先人,而且表明中国教师始终牢记“有教无类”的宗旨,对所有学生给以一视同仁的关心和教诲;牢记“因材施教”的原则,探索最适合学生个性发展的内容和方法。据此而论,以孔子诞辰日为中国教师节可谓“善莫大焉”。

【景天魁】荀子是“中国第一位社会学者”——探寻中国社会学话语体系的第一个版本

100多年来,所谓社会学只是“舶来品”,中国古代没有社会学,已成无需论证即广被承认的“铁案”。

-95.jpg!cover_160_120)

【隋丽娟】汉文景时期的文人气象

汉初文景时期,始于汉文帝元年(前179),止于汉景帝后元三年(前141),总计约41年。文景二帝在高祖、惠帝无为而治休养生息的基础上,继续行黄老无为之术,奠定了西汉国富民强的物质文化基础,揭开了武帝盛世的序幕。历史将这一时代誉为“文景之治”,班固盛赞,“周云成康,汉言文景,美矣”(《汉书·景帝纪》)。

-140.jpg!cover_160_120)

【徐佳超】《左传》的“诗笔”

《文心雕龙·史传》曰:“辞宗丘明,直归南董。”所谓“直归南董”是指记事要像南史氏和董狐那样秉笔直书;而“辞宗丘明”,指文辞记录方面要学习左丘明。

【孙鸣晨】《周易》的文学意味

《周易》一书有着特殊的结构,其独特性在于兼具卦爻符号和语言文辞两大要素:作《易》者先采用了“立象以尽意”的方式以符号象征来表意,继而将诗意的语言系统与丰富的象征意蕴相融合,营建了“文象并构”的表意方式。这一独特的结构形式在实现表意功能的同时,也使《周易》一书蕴藏了丰富的文学意味。

【许超杰】在《春秋》三传中重新审视传统文化的价值

《春秋》是儒家五经之一,相传由孔子编撰而成。但“春秋”作为一本书的名字,并非源于孔子。在孔子之前,《春秋》一直是先秦时期的一种史书。孔子所在的鲁国,史书就名为《春秋》,别的国家会称其为《梼杌》《乘》等。据史书记载,孔子因鲁史而作《春秋》,因古人认为孔子是圣人,《春秋》经过圣人孔子的修订后,也就从史书转变为经书。···

【蔡相龙】道之所存 师之所存

一代大儒韩愈曾说:“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。”中国自古有尊师重教的传统,由古人祭祀“天地君亲师”,便可看出师者在古人心目中的地位。师者不仅传授文化知识,更是学生道德精神的培育者。下面,笔者便从历史的海洋中采撷几朵关于师生情深的浪花,每一朵细细看去,都闪烁着中华优秀文化动人的光彩。

-8.jpg!cover_160_120)

【陈植锷】土地和科举制度的变革如何塑造了宋学的时代精神?

儒家传统文化之所以在11世纪30年代前后复兴,并以注重议论的义理之学的形式与前此的训诂之学、文章之学相区别,还可以从北宋的经济基础变化中寻找到它的历史根源。

-20.jpg!cover_160_120)

【许石林】在这个焦灼的季节,为什么人们纷纷想起了故乡?

《每个人的故乡都是宇宙中心》(海天出版社2019年7月第一版),7月19日新书热乎乎地出现在深圳书博会上。

【吴钩】宋朝皇帝平时吃什么饭菜?

本文上次推送时,因排版人员疏忽,漏排了文字,导读文章断裂。今天重新排过,再次推送,并向各位致歉。